この記事は、「うつみん よしりん 油」というキーワードで情報を探している方に向けて、油に関する一般的な常識と、二人の医師が提唱する見解の核心を深掘りします。

YouTubeチャンネル「LIMIT BREAKERにうつみんが登場」し、医師・内海聡先生が語る油の常識が、歯科医師・吉野敏明先生の持つ独自の視点とどのように異なり、共通しているのかを徹底的に解説します。多くの人が抱く、飽和脂肪酸(動物性の油)の役割と誤解、そして「血栓を作る」説への反論といった疑問に対し、内海先生は狩猟採集民の例を出しながら飽和脂肪酸の重要性を訴えます。

一方で吉野先生は、「よしりん、内海先生の油論にすかさず反論」を展開し、「オリーブ油は発がん性・血糖値を上げ、脳出血促進作用がある」という強い主張のもと、全ての植物油の害を力説します。問題となる植物油の正体、油の役割と摂取の必要性、飽和脂肪酸を選ぶ際の基準、乳製品・卵の選び方、魚油と亜麻仁油の使い分け、そして現実的な調理油の選択肢について、両先生の意見を比較。

さらに、「論文VS論より証拠:実績を重視」という吉野先生のスタンスや、「4毒抜き」による症状改善の実績、そしてエビデンス・ベースド・メディスン(EBM)への批判といった論点を通じ、よしりん VS うつみんの油論争の核心に迫ります。

この記事を読むことで、「医師・内海聡先生が語る油の常識とよしりん うつみん 油論」の最終結論として、あなたの健康を左右する油の真実が見えてくるはずです。

この記事のポイント

- 飽和脂肪酸(動物性油)に関する一般的な誤解と、本来の体に必要な役割

- 吉野先生が植物油(特にオリーブ油)の発がん性リスクを強く主張する根拠と背景

- 内海先生が推奨する、質の悪いオメガ6系植物油を避け、バランスを重視する摂取方法

- 両医師の油に対する根本的なスタンス(実績重視か、バランスと質重視か)の違いと論争の要点

医師・内海聡先生が語る油の常識とよしりん うつみん 油論

LIMIT BREAKERにうつみん登場

多くの人が気にする油の常識について、医師である内海聡先生がYouTubeチャンネル「LIMIT BREAKER」に出演し、議論を巻き起こしました。ここでは、油の摂取に関する一般的な認識と、先生の提唱する考え方の概要が語られました。先生は、油の専門家や研究者の中でもまだ意見が分かれている現状があることを認めつつも、「油は摂らない方がいい」という最近の論説には疑問を呈しています。特に、飽和脂肪酸(主に動物性)を体に悪いとする考え方に対しては、生物的な視点から見ておかしいと指摘するのです。

例えば、狩猟採集民は動物を多く食べ、飽和脂肪酸をかなり摂取していますが、現代人よりもはるかに健康であることが知られています。本来は、飽和脂肪酸にもホルモンや免疫の材料になるなど、重要な役割がたくさんあるのです。ただ、現代の畜産のやり方や、家畜に使われる薬などの影響が油に入り込んでしまうことが問題であり、飽和脂肪酸そのものが悪いわけではない、というのが先生の主張でした。

一方で、植物油に関しても、魚の油は傷みやすいからオメガ3を摂るな、といった極端な意見や、不飽和脂肪酸全体を悪者にする論説にも、栄養学の観点から見て「かなりむちゃくちゃだ」と述べています。先生自身は自分の健康にそこまで興味がないというスタンスですが、聞かれれば勉強して教える立場として、油のバランスや質を考慮した摂取を推奨しています。特に、トランス脂肪酸や、安価で大量生産されるオメガ6系の油を調理に使うことは避けるべきとしています。

飽和脂肪酸(動物性の油)の役割と誤解

飽和脂肪酸は、長年にわたり「体に悪い」「コレステロールを上げる」といったイメージが定着していますが、本来は私たちの体にとって不可欠な役割を担っています。飽和脂肪酸は、細胞膜の構成要素になったり、体内で重要なホルモンを生成するための材料となったりします。そのため、飽和脂肪酸の摂取量を極端にゼロに近づけたり、数パーセントに制限したりすることは、生理学的に見てあり得ないことであると、内海先生は警鐘を鳴らしています。

多くの人が飽和脂肪酸を避ける背景には、肉の脂が常温で固まることから「体内で血栓を作る」といった誤解や、「心臓病のリスクを高める」という過去の研究に基づいた情報が多くあります。しかし、現代の栄養学や生理学の知見からは、飽和脂肪酸が体内に入ると吸収・分解され、血栓として塊で体内に存在し続けるわけではないことがわかっています。

むしろ、飽和脂肪酸が悪いと言われる主な理由は、現代の畜産方法にあります。抗生物質やホルモン剤などの薬物が家畜の油に蓄積し、それを人間が摂取することで体に問題を引き起こすことが懸念されるのです。そのため、飽和脂肪酸を摂取する際は、肉の質、すなわち家畜の餌や飼育環境を考慮し、なるべくオーガニック的なものを選ぶことが重要だと提言しています。例えば、霜降り肉のように不自然に脂肪分が多い肉よりも、鹿肉や馬肉、ラム肉といった半野生的な肉を意識して摂ることを勧めています。

飽和脂肪酸は「血栓を作る」説への反論

飽和脂肪酸が「血栓を作る」という説は、肉の脂が常温で固まるという観察から単純に類推されたものであり、人間の体内の複雑な生理作用を無視した短絡的な論説であると内海先生は指摘します。もし飽和脂肪酸がそのまま血栓の原因になるのであれば、飽和脂肪酸を豊富に摂取している狩猟採集民や遊牧民は、決まって血栓症で命を落としているはずですが、実際には彼らは非常に健康であるという事実は、この説の論理的な矛盾を示しています。

体内で摂取された油、すなわち脂肪酸は、単に塊として血管内を漂うわけではありません。消化管で吸収された後、細かく分解され、エネルギー源になったり、必要な物質の構成要素として利用されたりします。体温は約36度から37度で一定に保たれており、この温度環境下では、肉の脂のように常温で固まる飽和脂肪酸であっても、体内で液体や微細な粒子として循環し、生体のシステムに取り込まれていくのです。

本来は、油の勉強を専門的にしている研究者であれば、飽和脂肪酸が体内で塊として存在し続けるわけではないことを区別して理解しています。そのため、この「血栓を作る」という説は、油に関する知識が不十分な人々の間で広まった誤った常識であると言えるでしょう。結論として、飽和脂肪酸は適量を質の良いものを選んで摂取すれば、血栓の原因になるどころか、健康維持に不可欠な栄養素であることを理解しておく必要があります。

問題となる植物油の正体

多くの健康志向の人が、魚油やアマニ油に含まれるオメガ3系脂肪酸を積極的に摂取すべきだと考えています。ところが、内海先生の論説では、これら植物油の全てが推奨されているわけではないことがわかります。先生が特に問題視しているのは、主にオメガ6系に分類される、安価で大量生産されている植物油です。具体的には、トウモロコシ油、大豆油、ひまわり油、べに花油、グレープシードオイルなどが挙げられます。これらの油の多くは、非常に熱に弱い性質を持っているにもかかわらず、揚げ物や炒め物といった調理に多用されることが最も悪い点であるといいます。熱が加わることで油は変性し、人体に問題を引き起こす可能性が高まるのです。加えて、これらの植物油の原料である大豆やトウモロコシは、遺伝子組み換えである可能性が高く、その安全性についても懸念が残ります。

ただ、植物油だからといってすべてが悪というわけではありません。例えば、オリーブ油やなたね油、米油などは比較的熱に強く、現実的な調理油の選択肢として挙げられています。しかし、たとえエクストラバージンオリーブオイルであっても、粗悪なものが市場に出回っているケースがあるため、注意が必要です。また、オリーブ油であっても、特定のホルモン成分が濃縮されている場合があり、過剰摂取は発がんリスクを高める可能性も指摘されています。したがって、重要なのは、単に「植物油」という括りで判断するのではなく、その種類、精製度合い、調理方法、そして原料の質を総合的に評価し、賢く選択することなのです。

油の役割と摂取の必要性

油、すなわち脂肪は、人間の体を構成し、機能させる上で欠かすことのできない重要な栄養素です。一部の極端なダイエット法のように「油を抜く」という選択は、生理学的な観点から見ると不自然であり、健康に悪影響を及ぼしかねません。油の主な役割は、単なるエネルギー源に留まりません。

主に、油は細胞膜の主要な構成成分であり、細胞の機能や柔軟性を保つのに不可欠な働きをしています。また、ホルモンの合成材料となるため、内分泌系のバランス維持に極めて重要です。他にも、免疫システムの機能調整や、脂溶性ビタミン(A、D、E、K)の吸収を助ける役割も担っています。このように、油は体の基本的な構造から高度な機能調整までに関わる多機能な栄養素であるのです。

しかし、現代の食生活において、私たちは往々にして質の悪い油を過剰に摂取してしまいがちです。特に、安価な加工食品に含まれるトランス脂肪酸や、熱で変性したオメガ6系の油は、体内で炎症を誘発する原因となります。本来は、油は摂るべきものですが、その質とバランスが極めて重要だといえます。オメガ3(炎症を抑える働き)、オメガ6(炎症を誘発する働き)、そして飽和脂肪酸(構造を保つ働き)のバランスを意識し、それぞれの油が持つ役割を理解した上で、適切な量と種類を選んで摂取する必要があるのです。

飽和脂肪酸を選ぶ際の基準

飽和脂肪酸、つまり動物性の油は、「体に悪い」という誤解が根強くありますが、実際には体にとって重要な役割を果たしています。そこで、飽和脂肪酸を適切に摂取するためには、その「質」を重視して選ぶことが極めて重要になります。質の良い飽和脂肪酸を選ぶ際の最も大きな基準は、畜産の質、つまり家畜がどのような環境で、何を食べて育ったかという点にあります。

多くの現代の畜産では、家畜の成長を早めるためにホルモン剤が使われたり、病気を防ぐために抗生物質が投与されたりします。これらの薬の成分は、当然ながら家畜の体内の脂肪にも蓄積されてしまうのです。乳製品や卵も同様に、命の源となる部分であるため、悪いものも良いものも濃縮されやすく、特に注意が必要です。したがって、可能な限りホルモン剤不使用、抗生物質不使用、遺伝子組み換えでない餌で育った家畜の肉、乳製品、卵を選ぶことを推奨します。

また、肉の種類でいえば、脂肪分が多すぎる霜降り肉は、不自然な飼育環境が原因で過剰な脂肪を含んでいる可能性があるため、あまり推奨されません。むしろ、鹿肉、馬肉、ラム肉など、より自然に近い環境で育った赤身の肉を選ぶ方が、薬物の蓄積が少なく、より質の良い飽和脂肪酸を摂取できると考えられます。このように、飽和脂肪酸を避けるのではなく、何を避けるか(薬物や不自然な飼育)、何を選ぶか(自然に近い質の高いもの)という視点を持つことが、健康的な油の摂取には欠かせないのです。

乳製品・卵の選び方

油の摂取を考える際、乳製品と卵は特にその品質に注意を払うべき食品であると内海先生は述べています。その理由は、乳製品や卵が、家畜の体内で生成される生命の源となる部分であり、家畜が摂取した栄養素や有害物質、薬物の影響を非常に強く受けて濃縮してしまうからです。言い換えれば、家畜にとって良いものも悪いものも、そのまま私たちの食卓に移行しやすいということになります。

そこで、乳製品や卵を選ぶ際の最も重要な基準は、そのオーガニック的なイメージを持つものを選ぶことに尽きます。具体的には、飼育環境や家畜の餌の質が重要です。抗生物質やホルモン剤を投与されていないか、そして遺伝子組み換えでない飼料(GMOフリー)で育てられているかを確認することが、質の高い乳製品・卵を選ぶための第一歩です。例えば、牛乳やバター、チーズなどの乳製品であれば、グラスフェッド(牧草飼育)であるかどうかが、脂肪の質を判断する上で一つの目安となります。牧草は家畜にとって本来の餌であり、そこから得られる脂肪は、穀物飼料で育った家畜の脂肪よりもオメガ3とオメガ6のバランスが良い傾向にあるといわれています。卵についても、鶏が自然な環境で、質の良い餌を食べているかどうかが、含まれる栄養素に直結します。このように考えると、単に安さだけで選ぶのではなく、生産背景を意識した選択が、結果として私たちの健康を守ることにつながるのです。

魚油と亜麻仁油の使い分け

魚油(EPAやDHAを含む)や亜麻仁油(アマニ油)、えごま油といったオメガ3系脂肪酸は、炎症を抑制する働きがあることから、健康維持に重要だとされています。ただし、内海先生は、これらの油の「熱への弱さ」を考慮に入れた使い分けを推奨しています。オメガ3系脂肪酸は、一般的に酸化しやすく、熱を加えることで変性しやすい性質を持っているからです。

しかし、魚油については興味深い知見があります。魚を焼いたり茹でたりしても、EPAやDHAといった成分は、その周りの組織に守られているため、私たちが心配するほどには変性しないことが実験でも示されています。このため、先生自身も、刺身などの生で魚を摂取する機会が多いものの、火を通した魚も食べることに問題はないと考えています。一方で、亜麻仁油やえごま油といった植物性のオメガ3オイルは、魚油とは異なり、非常にデリケートであるため、基本的に加熱調理には使わないのが賢明です。

それでは、どのように使い分けるべきでしょうか。これには、「風味付け」や「生のまま摂取」に使うのが最も適しています。例えば、サラダにかけたり、スムージーに混ぜたりと、食品を口に入れる直前に加える使い方が良いでしょう。多くの人がオメガ3の摂取を心がけていますが、そのデリケートな性質を理解し、熱を加えない方法で利用することで、本来の健康効果を最大限に引き出すことができます。このように、魚油と亜麻仁油は、ともにオメガ3でありながら、その安定性の違いから、調理法において明確に使い分けることが求められるのです。

現実的な調理油の選択肢

毎日の食事を作る上で、油は不可欠な存在ですが、内海先生の提唱する考え方から、調理用の油を選ぶ際には、熱への安定性と原料の質が特に重要になります。前述の通り、オメガ6系に偏った植物油、特にトウモロコシ油や大豆油、ひまわり油といった油を調理に使うことは、熱による変性や原料の品質の懸念から、最悪の選択であると警告されています。

それでは、現実的に安心して使える調理油は何でしょうか。内海先生は、米油、なたね油(菜種油)、そしてオリーブ油を主要な選択肢として挙げています。これらの油は、比較的熱に強いという性質を持っているため、炒め物や揚げ物といった加熱調理に適しているといえます。ただし、オリーブ油に関しては、エクストラバージンと称されていても粗悪なものが多いため、信頼できる品質のものを選ぶ必要があります。また、以前先生がハワイに住んでいた経験から、アボカドオイルも調理油として優れていると評価されていました。

加えて、飽和脂肪酸の中では、バター(グラスフェッドのもの推奨)、ラード(豚脂)、ヘット(牛脂)なども、加熱に強いため調理油として使うことが可能です。特に動物性の脂肪は、オリーブ油やなたね油などと比べても熱に強く安定しています。最終的にどの油を使うかは好みや料理によって使い分けるのが良いとされていますが、重要なのは、安さや利便性だけで選ぶのではなく、遺伝子組み換えや残留農薬といった原料の背景に配慮し、熱による変性の少ない油を選ぶという意識を持つことです。この賢い選択が、日々の健康を支える土台となるのです。

よしりん VS うつみん 油論争:実践実績とエビデンス

よしりん、内海先生の油論にすかさず反論:飽和脂肪と日本の食文化の変遷

内海先生が油について「LIMIT BREAKER」で語った内容は、歯科医師である吉野敏明先生のライブ配信で、すぐに「どっちなの?〇〇先生はオリーブ油がいいと言っているのに、よしりん先生はダメ?」というテーマで取り上げられました。

植物油に対する絶対的な否定スタンス

吉野先生のスタンスは、内海先生がオリーブ油をはじめとする油の一部を容認しているのに対し、自身は物販を一切行っていない立場から、植物油の害を強く主張し、「ダメだと言い切れる」と断言するところにあります。

ここで、「なぜ歯科医師が全身の病気や油について語るのか?」と疑問を持つ方もいるかもしれません。吉野先生は、口腔内の健康が全身の健康と直結しているという考えに加え、東洋医学や包括的な医療を提唱する立場から、未病(病気になる前の状態)を防ぐための食習慣の重要性を長年説いています。 歯周病などの口腔疾患の背景には必ず全身の代謝や食生活の問題があるという臨床経験に基づき、その根本原因として「油」に切り込んでいるのです。

吉野先生は、油に関する内海先生の議論に対して、自身のチャンネルの冒頭で「喉のイガイガはヒステリーである可能性が高く、その原因は甘いものの過剰摂取にある」という具体例を挙げ、甘いものをやめることの重要性を強調しました。これは、内海先生の油に関する議論の前に、食品全般に対する吉野先生の「四毒抜き」という根本的な考え方を提示することで、自身の主張の優位性を示す意図があったといえるでしょう。

内海先生は「自分自身の健康に関してはそこまで気にしていない」というスタンスですが、一方の吉野先生は「頭で考えたこと、言葉に出したこと、行動を一致させる」という一貫したスタンスをとり、自身の健康維持に努めています。この行動と発言の一致性に対する意識の違いが、油に対する意見の相違となって現れているといえます。

飽和脂肪(肉食)を推奨する根拠:縄文時代からの食の変遷

吉野先生は、現代の日本人の食生活が戦前と比べ50倍以上の油を摂取している現状を問題視しており、この急激な食文化の違いが、さまざまな病気の増加につながっていると主張しています。

その上で、吉野先生は、日本人が本来摂取していた脂肪源に言及し、飽和脂肪の摂取を推奨しています。吉野先生の歴史的な考察によれば、縄文海進の時代の日本人は、貝から豊富な飽和脂肪を摂取していました。しかし、現代では環境の変化などにより、貝から十分な脂肪を摂取することが難しくなっているため、その代替として肉(飽和脂肪)を食べる必要性を説いています。吉野先生は、もともと日本人は油は少なくても大丈夫な民族であったものの、戦後の政策により無理やり植物油漬けにされたことで健康が損なわれているとして、伝統的な脂肪源(貝由来)から、現代的な代替飽和脂肪源(肉)へのシフトを推奨しているのです。

オリーブ油は発がん性・血糖値を上げ、脳出血促進作用がある

吉野敏明先生は、巷で健康に良いとされているオリーブ油を含む全ての植物性油に対して、非常に強い警告を発しています。その中心的な主張は、これらの油、特にオリーブ油が発がん性を持ち、その背景には巨大な利権とプロパガンダが存在するというものです。

全ての植物油における発がん性のリスク指摘

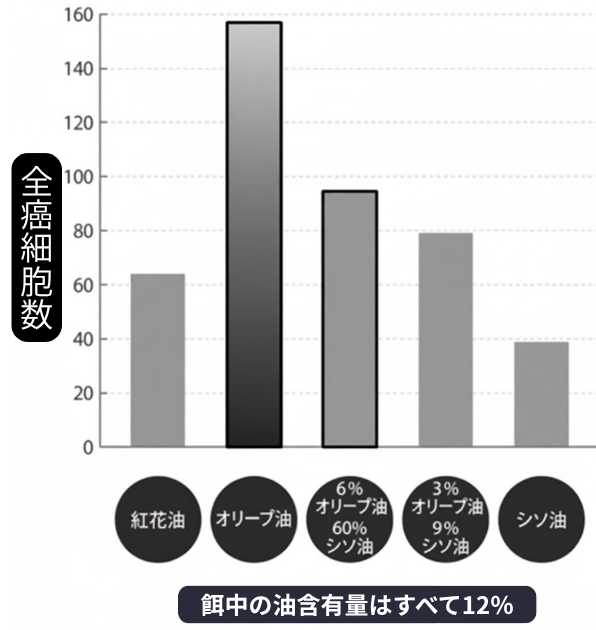

吉野先生は、「全ての植物性の油は発がん作用を持っている」と断言し、さらにその中でもオリーブ油は発がん性が「飛び抜けで高い」と視聴者に訴えかけています。この主張の裏付けとして、先生は特定の研究者(奥山治美先生)の著書を引用し、オリーブ油が「ベニバナ油などの3倍から4倍も発がんさせる」というデータを提示しています。この見解は、一般に健康油として認識されているオリーブ油のイメージを覆すものであり、初めて聞く読者にとっては衝撃的かもしれません。

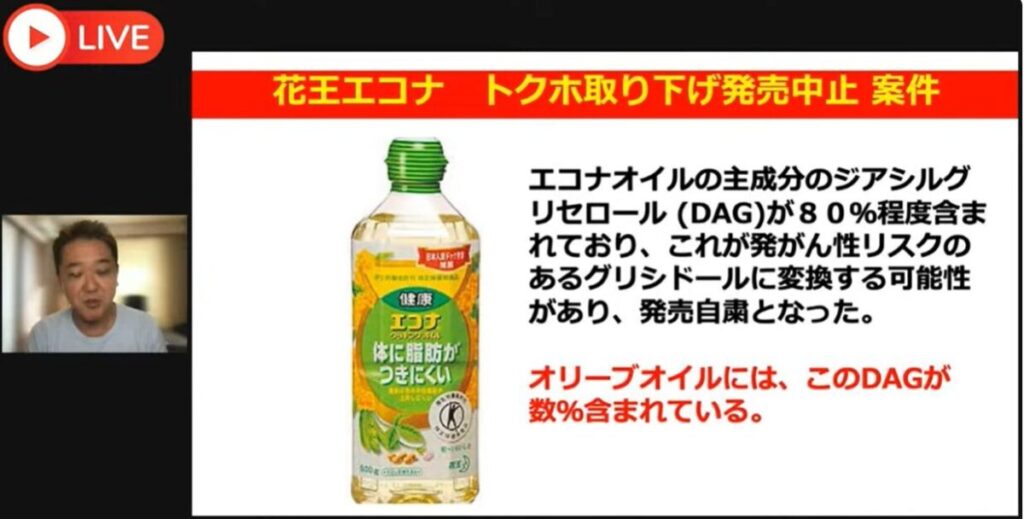

さらに、吉野先生はかつて特定保健用食品(トクホ)として販売されながら、後に発がん性リスクの懸念から自主回収された油(エコナ油)の事例を持ち出します。この回収の原因となった成分がジアシルグリセロール(DAG)であり、これが体内でグリシドールに変換されて発がん性を示すとされた経緯を説明しています。吉野先生は、このDAG成分がオリーブ油にも含まれていると指摘し、このことから植物性油の摂取自体が、体内で発がんのリスクを高める要因になると強く主張しています。

世界商品としての利権構造と健康情報の歪曲

なぜこれほど危険な可能性があるとされる油が「健康に良い」として世界中に広まっているのでしょうか。吉野先生はその理由を、オリーブ油が人種、性別、宗教、気候に関係なく売れる「世界商品」である点に求めています。

吉野先生の説明によれば、貿易によって莫大な利益を生み出す世界商品には、それを独占的に販売し続けるための強大な「マフィア」や利権構造が不可欠となります。オリーブ油においても背景には、オリーブ油を「世界商品」として流通させるための強固な利権構造があると推測。健康情報の裏側に、特定の経済的利益を目的とした情報操作が行われている可能性を鋭く批判しています。吉野先生は、我々が日常的に接する健康情報が、こうした巨大な経済的利権によって操作されている可能性があると警鐘を鳴らしています。

日本の食文化の変容と病気の増加

吉野先生は、日本の食料自給率が100%だった戦前と、GHQの政策(フライパン運動やPL480条)によって小麦や油の輸入が強制され、食文化が大きく変容した戦後を対比させています。この食文化の変化、特に植物油の消費量が戦後になって飛躍的に増加している事実を指摘し、この油の増加と乳がんなどの特定の癌の増加に相関関係があるとしています。

吉野先生は「血糖値を上げる」「脳出血促進作用がある」といったネガティブな作用についても言及していますが、これは現代の病気の増加や健康問題の多くが、パン、揚げ物、牛乳といった、戦後の政策によって国民の胃袋に強制的にぶち込まれた「新しい食生活」によってもたらされているという、より広範な見解の一部として語られています。

総合すると、吉野先生の主張は、オリーブ油を含む植物油の健康神話は利権によって作られたものであり、その過剰な摂取は発がんリスクやその他の病気を引き起こす根本的な原因であるという、非常に挑戦的かつ扇動的な内容となっています。

論文VS論より証拠:実績を重視

吉野先生が油や健康法に関する議論で一貫して訴えるのは、「論文VS論より証拠」という考え方です。これは、特定の治療法や健康法が、権威ある論文やエビデンス・ベースド・メディスン(EBM)によって裏付けられているかよりも、「実際にどれだけ多くの患者が治っているか」という臨床上の実績こそが最も重要であるというスタンスを示しています。吉野先生は、自身が研究者として多数の論文を執筆してきた経験を持つからこそ、EBMへの批判的な見解を持っています。

例えば、EBMはアメリカの民間保険会社が、金儲けのために都合の良い治療法を誘導する目的で広まった側面があると指摘します。論文は、都合の良いようにデータ操作や実験の指標設定が可能であり、いくらでも望む結果を作り出せると、自身の経験から語っています。また、論文レベルが最も高いとされる「二重盲検試験」も、患者の治る権利を剥奪する非人道的な実験であるとして、かつては禁止された経緯があるとも説明します。吉野先生は、エビデンスがあるのに治らない治療よりも、エビデンス以上に「臨床での変化」を重視すべきだと問いかけます。他の例であれば、漢方医学が何千年もの実績を持つのは、論理やエビデンスではなく、論より証拠、つまり多くの人々が実際に治ってきたという積み重ねがあるからだと説明を加えます。

「4毒抜き」による症状改善の実績

吉野先生が提唱する「四毒抜き」は、小麦(グルテン)、植物油、乳製品、甘いのも(砂糖・フルーツなど)の四つの毒を食事から抜く健康法です。この方法の有効性を示す最大の根拠は、理論や論文ではなく、実際にこの食生活を実践した方々から寄せられる膨大な「体験レポート」です。吉野先生は、ライブ配信中に視聴者に対して「四毒抜き」による改善例をチャット欄に書き込むよう促し、その場で数多くの治癒報告を読み上げています。

具体的に報告されている症状改善の実績は多岐にわたり、アトピー性皮膚炎や花粉症などのアレルギー症状、喘息、偏頭痛、生理痛、関節炎、リウマチ、乾癬といった慢性的な病気、さらには手のしびれ、喉のイガイガ、咳払い、体臭の改善、老眼や視力の回復、睡眠の質の向上にまで及んでいます。これらの改善報告の多くは、単に「良くなった」というだけでなく、長年の不調が気にならなくなったという具体的な声が次々と届いています。吉野先生は、こうした圧倒的な「実践結果」こそが、既存の理論を超えた生きた証左であると考えています。吉野先生は、これらの報告が「四毒抜き」のエビデンスであり、理論や論文よりも、「治った方が良くない?」という極めて単純で説得力のあるメッセージを伝えています。このように、吉野先生の主張は、理屈ではなく、実績と結果という動かしがたい証拠に裏打ちされているのです。

ここで、食品やサプリメントで病気の治療効果を謳うことが禁止されている薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)との関係について解説します。四毒抜きという行為が薬機法に触れないとされる大きな理由は、これが「食品やサプリメントを摂取すること」ではなく、「特定の食品(四毒)を食事から抜くこと」、つまり食事法や生活習慣の改善を推奨している行為であるためです。薬機法が規制するのは、医薬品ではない製品について、病気の「治療、診断、予防」を目的とした効能効果を標榜することです。しかし、「四毒抜き」は、特定の食事制限や断食に近いアプローチであり、特定の食品の販売と直接結びついて病気の効能を謳っているわけではありません。むしろ、不調の原因となり得るものを排除し、体本来の自然治癒力を高めることを目的とした情報提供や教育の範疇であると解釈できます。したがって、「特定の食品を抜いたら症状が改善した」という実績報告は、食品の効能を謳う行為とは区別され、薬機法違反には該当しないと考えられています。

エビデンス・ベースド・メディスン(EBM)への批判

吉野先生は、現代医療の基盤とされるエビデンス・ベースド・メディスン(EBM)に対して、自身の臨床経験と研究者としてのバックグラウンドから、鋭い批判を展開しています。EBMとは、「科学的根拠(エビデンス)に基づいた医療」という意味ですが、先生は、このエビデンスという言葉の裏には、商業的な意図が隠されている場合があると指摘しています。そもそもEBMがアメリカで広まった背景には、民間保険会社の都合があったと言われています。保険会社が、自分たちにとって都合の良い、つまり利益につながる治療法や薬に保険適用を限定するために、「エビデンスがあるかないか」を判断基準として持ち出した、というのが先生の主張です。

このため、本来は効果があっても、保険会社の利益につながらない古い治療法や、手間がかかるため大規模な治験が困難な治療法は、「エビデンスがない」とされ、排除されてしまう危険性があります。例えば、抗がん剤治療とは異なる丸山ワクチンのような治療法は、長年の実績があるにもかかわらず、保険適用外であることがその一例として挙げられます。

さらに、先生は論文の質自体にも疑問を投げかけています。自身が大学で研究に携わっていた経験から、論文の作成過程において、都合の良いデータを抽出したり、実験の指標を操作したりすることで、望む結果を導き出すことが可能であると説明しています。製薬会社などが資金提供を行い、大学病院などに有利なデータを出すための論文を書かせるといった事例が、実際に事件として表面化することもあります。このように考えると、論文がたくさんあるからといって、その治療法が必ず正しいとは限らないのです。

もっと言えば、EBMで最高の信頼度とされる二重盲検試験についても、先生は倫理的な問題があると指摘しています。これは、患者の一部に薬ではない偽薬(プラセボ)を投与するもので、薬を投与されなかった患者の治る権利を剥奪していることにつながるからです。このような理由から、吉野先生は、エビデンスという「論」よりも、実際に目の前の患者が治っているという「証拠」こそが、真実を判断する上で最も価値があると考えているのです。

両医師の主張比較表

| 項目 | 内海聡先生(うつみん) | 吉野敏明先生(よしりん) |

| 動物性脂肪 | 質の良いものは必要(ホルモン等の材料) | 推奨(縄文時代からの貝などの代替) |

| 植物性油 | バランスと質、加熱耐性を重視 | 原則すべて排除(特にオリーブ油は厳禁) |

| 推奨する油 | 米油、なたね油、バター、ラード | 肉の脂(飽和脂肪酸) |

| 判断基準 | 栄養学的・生物学的バランス | 「四毒抜き」による臨床の実績(論より証拠) |

| スタンスの根拠 | 歴史的背景と質の重視 | 包括的医療・東洋医学・未病の視点 |

うつみん・よしりんの「油」論争から紐解く常識と非常識

- 医師・内海聡先生は、YouTubeチャンネル「LIMIT BREAKER」で油の常識について議論した

- 先生は「油は摂らない方がいい」という最近の極端な論説に疑問を呈している

- 飽和脂肪酸(動物性)を体に悪いとする考え方は、狩猟採集民の例から生物的に見ておかしいと指摘

- 飽和脂肪酸はホルモンや免疫の材料になるなど、本来重要な役割がたくさんある

- 飽和脂肪酸の問題は、畜産の薬などが油に蓄積されることにある

- 不飽和脂肪酸全体を悪者にする論説も栄養学的に「かなりむちゃくちゃだ」と述べている

- 内海先生はトランス脂肪酸や安価なオメガ6系油の調理利用は避けるべきだとしている

- 飽和脂肪酸が「血栓を作る」という説は、肉の脂が常温で固まることからの短絡的な誤解である

- 体内で油は分解され、血栓として塊で存在し続けるわけではない

- 飽和脂肪酸は、家畜の餌や飼育環境を考慮し、質の良いものを選ぶことが重要だ

- 霜降り肉よりも、鹿肉や馬肉、ラム肉といった半野生的な肉を摂ることを推奨している

- オリーブ油、なたね油、米油などは比較的熱に強く、現実的な調理油の選択肢である

- 吉野先生は、物販をしない立場から全ての植物油の害を強く主張し「ダメだと言い切れる」と断言する

- 吉野先生は健康イメージの強いオリーブ油に対しても、発がん性等のリスク要因を指摘し、一線を画す警告を発している

- 吉野先生の主張の根拠は、論文よりも「論より証拠」、つまり「四毒抜き」による症状改善の実績である

あわせて読みたい

>>「四毒」で激論!内海聡(うつみん) vs 吉野敏明(よしりん)