近年のVR技術の普及は、目の健康、特にドライアイとの関係について新たな視点をもたらしています。VRゴーグルと視力に関しては、一見、集中による瞬目減少でドライアイを悪化させる懸念がありましたが、早稲田大学の研究では涙液油層の厚み増加が確認され、VRゴーグルでドライアイを生じにくくする可能性が示唆されています。さらに関西学院大学の研究が目指す視力回復VRゲームとの連携など、VRは目の機能訓練としても注目されています。

一方、目の不調を全身から捉えるアプローチとして、特定の健康論で四毒が指摘されています。ドライアイの原因と四毒の関係、特に植物油と視力に関する四毒抜きの提唱者の報告は、炎症や神経の観点から目の問題を根本的に見直す必要性を示します。具体的には、植物油が腺組織を詰まらせ、神経絶縁体のミエリンを破壊するメカニズムです。この記事では、これらの知見に基づき、四毒対策とVRで高まる目の健康への期待を結びつけ、ドライアイを起こす薬やシェーグレン症候群と抗がん剤のリスクにも触れながら、現代における目の健康維持の総合的な戦略を提示します。

この記事のポイント

- 目の健康に対する二つのアプローチ:体の内側からの四毒(特定の食品)排除による体質改善と、外側からのVR技術を用いた目の環境制御および機能訓練の可能性

- 植物油が視力とドライアイに与える独自の害:提唱者による、植物油が腺組織を詰まらせ、酸化物(アルデヒド)が視神経のミエリン(髄鞘)に干渉するという提唱者独自の理論

- VRゴーグルがドライアイにもたらす意外な利点:従来の懸念とは異なり、ゴーグルが目の周りの湿度を保ち、乾燥から目を保護し得るという早稲田大学の研究など新しい知見

- 目の不調を引き起こす医学的リスク:日常的な薬や特定のがん治療薬(オプジーボ)などが、ドライアイや重篤な眼合併症(SJS、シェーグレン症候群類似)を引き起こす可能性

VRとドライアイの関係、そして四毒の視点

VRゴーグルと視力:これまでの懸念と画期的な報告

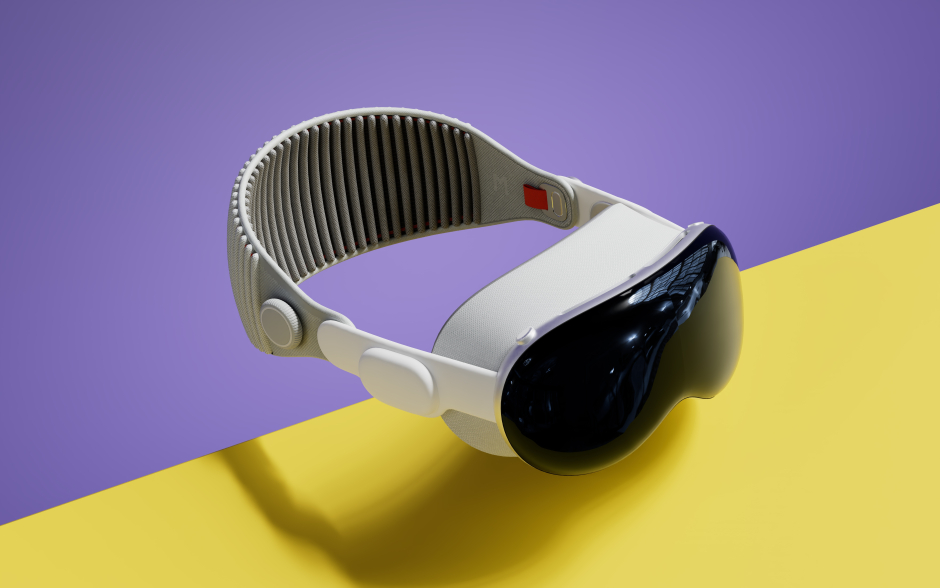

VRヘッドセットは、仮想空間への高い没入感を提供するため、近年急速に普及が進んでいる機器です。しかし、一般的な考えとしては、至近距離にあるディスプレイを長時間注視し続けることで、視力低下や眼精疲労、さらにはドライアイを引き起こす危険性が危惧されていました。このため、利用の際には目に大きな負荷をかける装置として、安全な使用が求められてきたのです。しかし、最近の研究では、このような従来の懸念とは反対の、画期的な報告が相次いでいます。例えば、関西学院大学では視力回復を目的としたVRゲームに関する研究が進められていることが発表されました。そしてもう一つ、早稲田大学人間科学学術院の岡崎善朗准教授らの研究チームから、VRゴーグルがドライアイを改善する可能性を示唆する研究結果が示されたのです。これは、多くの人が抱く「VR=目に悪い」というイメージを覆す可能性を秘めた報告と言えます。これらの研究が進展し、視力回復とドライアイ対策の両方に効果が期待できるのであれば、高額なVRゴーグルを購入する意義が大幅に増すでしょう。しかし、当然ながら、いくら効果が期待できるといっても、長時間の連続使用や不適切な使用方法は目に負担をかけるため、注意点を守ることが重要です。

早稲田大学の研究:VRゲーム中の涙液油層の変化

それでは、早稲田大学と京都府立医科大学の研究チームが、具体的にどのような手法で研究を行ったのかを解説します。この研究の最大の目的は、VRヘッドセットの使用が涙液層にどのような影響を与えるのかを、リアルタイムで観察することでした。これまでの研究では、VRを使用する前と使用した後で涙液層の状態を比較するという手法が採られており、ゲームプレイ中に何が起きているのかという経時変化を正確に捉えることが難しかったのです。そこで研究チームは、超小型カメラと照明器具をVRヘッドセット内部に搭載した、独自の「涙液層観察システム」を開発しました。これは、VRゴーグルを装着した状態で、目を刺激することなく涙液層を非侵襲かつ経時的に観察できるという、非常に画期的な手法です。このシステムを利用して、健常者14名を対象に30分間VRゲーム(テトリス)を行ってもらい、プレイ中の涙液層の状態が詳細に調べられました。この新しい観察システムによって、従来は不明であったVR使用中の涙液油層の動的な変化が初めて可視化されたのです。

超小型カメラで明らかになった涙液油層の厚み増加

前述の超小型カメラを搭載した観察システムによる研究の結果、VRゲームのプレイ時間の経過に伴い、「涙液油層の干渉像グレード」が有意に増加したことが判明しました。この干渉像グレードは、ドライアイの重症度を評価する指標の一つであり、そのグレードが増加したということは、涙液の最も外側にある油層が厚くなったことを示唆しています。涙液油層は、主にマイボーム腺から分泌される脂質で構成されており、涙液の水分の蒸発を防ぐ重要な役割を担っているのです。そのため、油層が厚くなることは、涙液の蒸発が抑えられ、涙液層の安定性が向上したことを意味します。この結果から、VRゴーグルの装用がドライアイを生じにくくする可能性があるという結論が導かれました。興味深いことに、ゲーム開始から20分以降で干渉像グレードの増加が確認されています。また、この実験では、角膜および上眼瞼の表面温度が実験後に有意に増加していたことも明らかになりました。ただし、この研究は健常者を対象としており、涙液油層の状態が異なるドライアイ患者やマイボーム腺機能不全の患者においても同様の結果が得られるかは、今後の課題です。このため、引き続き適切な対照群を組み込んだ検討が進められる予定です。

関西学院大学の研究が目指す視力回復VRゲームとの連携

関西学院大学の研究チームが推進しているのは、従来の地道な訓練とは一線を画す、VR(仮想現実)技術を応用した画期的な視力回復トレーニングシステムです。この研究の核心は、視覚を司る脳の働き、特に左右の目で捉えた情報のズレを統合する「両眼視機能」や「遠近感」の処理能力を、ゲームを通じて能動的に鍛える点にあります。これまでの視力回復訓練は、例えば、特定の視標を追うといった単調な内容が多いため、特に集中力が長続きしない小児や、多忙な成人にとって、継続すること自体が最大の障壁となっていました。

VRゲームとして開発することで、ユーザーはあたかも遊びに夢中になっているかのように、無意識のうちに複雑な視覚刺激を脳に与えることが可能になります。具体的には、VRヘッドセット内に提示される映像を工夫し、左右の目に意図的に微細な視差(見え方の違い)を発生させます。すると、脳は自然とその差を補正し、立体的な奥行きや距離感を正確に認識しようと活発に働きます。この脳の可塑性を引き出すことが、最終的に視力向上へと繋がるというメカニズムです。さらに、ゲームの進捗状況に応じて刺激の難易度や持続時間を自動で調整できる適応的な機能も組み込まれており、個々のユーザーに最適化された訓練を効率良く提供することが期待されています。このアプローチは、単なる近視の矯正に留まらず、弱視や斜視といった両眼のチームワークに問題がある症状に対しても、新しい治療法の道を開く可能性を秘めています。

あわせて読みたい>>最新研究!VRゲームと四毒抜きで視力回復は可能か?

VRゴーグルでドライアイを生じにくくする可能性

一般的に、VRゴーグルを使用した没入体験は、ユーザーの集中力を高め、結果としてまばたきの回数が極端に減少するため、ドライアイを悪化させる一因であると考えられています。しかし、VRゴーグルの構造的特性と、将来的な技術開発の方向性を鑑みると、むしろ従来のディスプレイ環境よりもドライアイを生じにくい環境を作り出す潜在的な可能性があります。この可能性は、目の表面を物理的に保護する「遮蔽効果」に大きく依存しています。

従来のパソコンやタブレットといったデバイスでは、画面を操作している空間の空調や気流の影響を直接受けやすく、特にエアコンや扇風機の風が目に当たると、涙液の蒸発が促進され、目の乾燥が急速に進みます。一方、VRゴーグルは、目を完全に覆い隠す密閉構造を持っているため、外部からの直接的な空気の流れ、すなわち乾燥を招く要因を物理的に遮断します。この特性を利用し、一部の研究では、ゴーグル内部の目の周辺の湿度を意図的に高く保つための微細な加湿機構や、蒸発を防ぐための内部設計の最適化が進められています。さらに、VRコンテンツ自体も、ユーザーが目を動かしたり、意識的にまばたきを促すようなインターフェース(例えば、視界の隅で光るサインなど)を組み込むことが技術的に可能です。これは、受動的に画面を見つめるだけの作業とは異なり、デバイスとコンテンツ設計の両面から、目の健康を能動的に管理できるという大きな利点と言えます。したがって、VR技術の進化は、ドライアイの予防と改善を両立させる、新しいデジタル利用環境の創出に貢献するかもしれません。

ドライアイの原因と四毒、VRを役立てる可能性

ドライアイを起こす薬:身近な副作用とリスク

ドライアイの原因として、環境因子や生活習慣が挙げられることが多いですが、実は多くの人々が日常的に服用している、あるいは使用している「薬」が原因で症状が引き起こされたり、悪化したりするケースが少なくありません。特定の薬物は、涙腺からの涙の分泌を直接抑制したり、涙の質のバランスを崩したりする作用を持っており、これが薬剤性のドライアイとして発現します。この副作用のメカニズムは、内服薬が持つ本来の主作用とは別の、例えば「抗コリン作用」といった副次的な薬理作用によるものです。

特に見落とされがちなのが、目の不快感を一時的に解消するために使用する市販の点眼薬です。一時的な清涼感や充血除去効果を謳う一部の点眼薬には、血管を収縮させる成分や強い刺激を与える成分、さらには防腐剤などが含まれていることがあります。これらの成分は、頻繁に使用したり、過剰に頼ったりすることで、かえって目の表面の細胞を傷つけたり、涙液のバランスを崩したりする原因となり得ます。例えば、血管収縮剤は充血を一時的に抑えますが、効果が切れるとリバウンド現象でさらに充血が悪化し、点眼薬への依存を生み出す可能性があります。また、防腐剤は長期的に見ると、目の表面の細胞(角膜や結膜)に毒性を示し、涙の質を維持するムチン層の破壊を招き、結果的にドライアイを慢性化させるリスクが指摘されています。

身近な内服薬の例として、アレルギー性鼻炎や花粉症の治療に広く使われる「抗ヒスタミン薬」が挙げられます。これらの薬は、鼻水や鼻づまりといった分泌物を抑える作用に優れていますが、その影響は涙腺にも及び、涙の分泌量も減少させてしまいます。その結果、目の表面を保護する涙の層が薄くなり、乾燥感や異物感が強まります。また、精神科領域で使われる「抗うつ薬」や「抗不安薬」の一部、さらに高血圧の治療に用いられる「利尿薬」なども、同様に体全体の水分バランスや自律神経系に影響を与え、涙液の産生量を低下させるリスクが指摘されています。これらの薬は、患者の主要な疾患を治療するために不可欠ですが、もし服用・使用を開始した後に目の乾燥や不快感が顕著になった場合は、単なる疲れ目と放置せず、必ず処方した医師や薬の専門家である薬剤師に相談することが重要です。自己判断で薬を中止せず、点眼薬の選び方や使用頻度の見直しを含めた適切な医学的指導を受けることが、目の健康を維持しながら治療を続けるための鍵となります。

四毒とドライアイ:体内のバランスの重要性

特定の健康提唱者によって指摘される「四毒」とは、現代人が日常的に摂取しがちな小麦、植物油、牛乳乳製品、甘い物という四つの食品群を指し、これらが消化管に負担をかけ、全身の健康バランスを崩す主要な原因であると警鐘を鳴らされています。これらの食品、特に精製された糖質や加工された油脂は、腸壁に微細な炎症(リーキーガット現象など)を引き起こし、本来体外に排出されるべき未消化のタンパク質や有害物質が血中に漏れ出す原因となるとされています。この異常な状態が、全身を巡る慢性的な炎症の引き金となり、免疫システムに継続的な過負荷をかけることになります。

この全身的な不調は、目の健康、特にドライアイと密接に関連していると考えられています。ドライアイの主な原因の一つは、涙液の最外層を構成する脂質を分泌するマイボーム腺の機能不全です。この腺の分泌物が酸化したり、詰まったりすると、涙がすぐに蒸発してしまいます。四毒の摂取によって体内に発生した慢性炎症や、代謝の停滞によって血液中の老廃物が増加すると、それがマイボーム腺を含む外分泌腺の組織に影響を及ぼし、分泌される脂質の質や量が低下すると考えられています。つまり、目の乾燥は、涙腺そのものの問題というよりも、これらの「毒」を排除し、腸内環境を改善することで免疫系の過剰反応と全身の炎症を沈静化させ、結果としてマイボーム腺の正常な働きを回復させる必要がある、というホリスティックな視点を提供しています。

植物油と視力に関する四毒抜きの提唱者吉野敏明先生の報告

四毒抜き健康法の提唱者である吉野敏明先生は、一般的な健康常識に反して、すべての植物油を排除することが視力回復に繋がったという特異な経験を報告しています。先生は長年にわたり、小麦、牛乳乳製品、甘い物といった「三毒」は避けてきたものの、オメガ3系脂肪酸を含む亜麻仁油やオリーブ油のような、広く健康に良いとされる植物性油脂については許容していました。しかし、残る植物油全般の危険性を認識し、これらを5年間完全に断ったところ、中学生以来の視力低下が劇的に改善し、裸眼視力が回復したと主張されています。これは、植物油の摂取量が視覚機能に深い影響を与えていたという、非常に衝撃的な示唆を含んでいます。

この主張の背景には、植物油が体内の二つの重要なシステムに与える直接的な害があるとして、具体的なメカニズムが示されています。一つは、目の潤いを保つ涙液の脂質を分泌する腺組織の機能不全です。植物性油脂が体内で代謝される過程で、その成分がマイボーム腺などの腺組織に蓄積し、結果的に腺を詰まらせてしまうため、涙の蒸発を防ぐための良質な脂質が分泌されなくなると考えられています。もう一つは、神経系の機能障害です。植物油の酸化によって生成されるアルデヒドのような有害物質が、視神経を保護し、信号伝達をスムーズにするミエリン(髄鞘)を直接的に破壊すると提唱されています。ミエリンへの影響は、視覚情報を脳へ伝える電気信号の「絶縁体」の働きを妨げることになり、クリアな視界の維持に影響を及ぼすと説明されています。この植物油が持つ「腺組織の閉塞」と「神経伝達への干渉」という二重のメカニズムが、視覚トラブルやドライアイの背景にある重要な要因である、というのが提唱者独自の分析です。

あわせて読みたい>>「論より証拠」で判断せよ!四毒抜きが怪しいと言われる真相

スティーブンス・ジョンソン症候群の原因としての医薬品

スティーブンス・ジョンソン症候群(SJS)は、皮膚や粘膜に重度の障害を引き起こす、極めてまれながら生命を脅かす可能性のある薬物アレルギー性の重症疾患です。この症候群は、主に医薬品の服用をきっかけとして発症し、皮膚の広い範囲に紅斑(赤み)や水疱(水ぶくれ)が形成され、皮膚が剥がれ落ちるという、重いやけどに似た状態を呈します。さらに、口、眼、性器などの粘膜にも炎症やただれが発生し、特に眼の障害が残ると、患者のQOL(生活の質)に甚大な影響を及ぼすことになります。

SJSの主な原因となる医薬品にはいくつかのグループがあり、特に注意が必要なのは、解熱鎮痛薬(特にオキシカム系などの非ステロイド性抗炎症薬)、特定の抗菌薬(サルファ剤など)、そしててんかんや躁うつ病の治療に用いられる「抗けいれん薬」(カルバマゼピンなど)です。これらの薬は、体質的に特定の遺伝的要因を持つ患者の体内で、免疫細胞を過剰に活性化させ、それが全身の細胞や組織を攻撃してしまう、異常な免疫応答を引き起こすと考えられています。薬の服用開始から数日~数週間以内に症状が現れることが多く、初期症状は風邪やインフルエンザに似ているため見過ごされがちですが、目の充血、唇のただれ、全身の発疹といった特徴的なサインが現れた場合は、直ちに服薬を中止し、専門医の診察を受ける必要があります。SJSは、救命後も視力低下や眼表面の慢性的な炎症、ドライアイなどの後遺症を残すリスクが非常に高いため、新しい薬を服用し始める際には、医師や薬剤師から副作用についての十分な説明を受け、体調の変化に敏感であることが極めて重要です。

シェーグレン症候群と抗がん剤(オプジーボ)の関連

シェーグレン症候群は、主に涙腺や唾液腺といった外分泌腺をリンパ球が攻撃し、慢性的な炎症を引き起こす自己免疫疾患です。その結果、目や口の著しい乾燥(ドライアイ、ドライマウス)が主要な症状として現れます。近年、がん治療の分野で革新的な進歩を遂げた免疫チェックポイント阻害薬、特にニボルマブ(商品名オプジーボ)をはじめとする薬剤の登場により、このシェーグレン症候群との関連が医学的に注目されています。オプジーボなどの免疫チェックポイント阻害薬は、T細胞と呼ばれる免疫細胞のブレーキ役を担うPD-1などの分子の働きを阻害することで、T細胞の活動を再活性化させ、がん細胞への攻撃力を高めることを目的としています。

この薬理作用は、がん治療においては画期的である一方で、免疫のブレーキが外れることによって、本来攻撃すべきでない正常な組織まで免疫細胞が誤って攻撃してしまう「免疫関連有害事象(irAE)」を引き起こすリスクがあります。シェーグレン症候群に類似した症状、すなわち重度のドライアイやドライマウスは、このirAEの一つとして報告されています。特に、オプジーボなどの投与において、患者の体質や特定の条件が重なった場合、免疫関連有害事象(irAE)として免疫反応の変化が起き、涙腺や唾液腺に影響が及ぶ症例が報告されています。これは、治療薬が免疫システム全体のバランスを変化させることで、潜在的な自己免疫疾患を顕在化させるというメカニズムを示しています。したがって、免疫チェックポイント阻害薬の投与を受ける患者に対しては、治療前から目の乾燥や口腔内の不快感などの症状を詳細にチェックし、シェーグレン症候群の発症リスクを早期に把握するための厳重なモニタリングが不可欠となっています。

四毒対策とVRで高まる目の健康への期待

先に述べた「四毒対策」の概念が、現代的な技術であるVR(仮想現実)と結びつくことで、目の健康維持に対するアプローチに新しい可能性が生まれています。四毒対策の基本的な考え方は、食生活の改善やデトックスを通じて全身の代謝と血流を整え、体内の炎症性ストレスを低減させることにあります。これは、目の健康を目の局所的な問題として捉えるのではなく、全身の「巡り」と「バランス」の観点から根本的に改善しようとするものです。この全身調整アプローチが土台となることで、目の組織が本来持つ回復力や抗炎症能力が高まることが期待されます。

一方でVR技術は、ドライアイの予防(まばたきの促進や目の環境調整)や、視力・両眼視機能の訓練を、ユーザーにとって負担の少ない、エンターテイメント性の高い形で提供することを可能にします。つまり、四毒対策が「内側からの体質改善」を目指すのに対し、VRは「外側からの機能訓練と環境制御」を担うことになります。例えば、四毒対策で体内の炎症が治まり、涙の質の改善が図られた状態(内側の準備が整った状態)で、VRを用いた視力訓練や、まばたきを促すゲーム(外側の機能強化)を行うことで、相乗効果が期待できます。この組み合わせは、単に症状を緩和するのではなく、目の健康を総合的に向上させるライフスタイル全体を構築することを目指しています。将来的には、個々のユーザーの体質や眼の状態に応じて、四毒対策に基づく食事指導と、最適化されたVRトレーニングプログラムを統合した、オーダーメイドの目の健康プラットフォームが実現することが期待されており、これは目の慢性疾患に対する予防医学の新しい地平を切り開くものと考えられます。

VR技術と四毒対策から考える、現代のドライアイ克服戦略

- ドライアイの原因として、涙液の質の低下やマイボーム腺の機能不全が重要視されている

- 提唱される「四毒」(小麦、植物油、牛乳乳製品、甘い物)は、全身の慢性炎症の引き金となる

- 特に植物油の摂取が、腺組織の閉塞や神経の損傷を引き起こす可能性が指摘されている

- 植物油の酸化物(アルデヒド)が、視神経の絶縁体であるミエリン(髄鞘)の機能低下を招く可能性が指摘されている

- このミエリン損傷が、視覚情報の正常な伝達を妨げ、視力低下の一因となる

- 四毒を排除する食事療法は、体内の酸化ストレスを低減し、全身の血流改善に寄与する

- 全身の代謝改善が、目の組織の回復力やマイボーム腺の機能回復を促進すると期待される

- VRゴーグルは、集中による瞬目回数の減少でドライアイを悪化させる可能性を持つ

- 一方で、VRゴーグルの密閉構造は、外部の乾燥した気流から目を物理的に保護できる

- VR技術の進化により、ゴーグル内部の湿度を調整し、目の乾燥を防ぐ設計が可能となる

- VRコンテンツ自体に、ユーザーのまばたきを意識的に促す視覚的サインを組み込める

- 関西学院大学の研究のように、VRは視覚の脳機能訓練に応用され始めている

- 四毒対策(内側からの体質改善)とVR訓練(外側からの機能強化)の相乗効果が期待される

- 目の健康は、局所的な治療だけでなく、全身のバランスと最新技術の活用による総合戦略が鍵である