本記事は、吉野敏明医師が提唱する「四毒抜き」理論および安保徹先生の免疫理論に基づき、食習慣と病気のリスク管理について考察したものです。

タレントの石橋貴明さんが公表された「がん」のニュースは、多くの方に衝撃を与え、食道がん・下咽頭癌という病気に対する関心を高めました。

本記事は、石橋貴明さんの経験から、これらの病気の真の原因と、自衛のためにできる未病対策の鍵を探るものです。初期「食道がん」と併発した「下咽頭がん」の基礎知識を振り返りつつ、最大リスク因子とされる「酒 タバコ」が引き起こす扁平上皮癌のリスクが、習慣によっていかに高まり、喫煙と飲酒の習慣でリスクが30倍に跳ね上がる根拠を解説します。

そして、重要なのは「酒 タバコ」だけではない、という事実です。食道がんのリスク因子は「酒 タバコ」だけではありません。背景に潜む「油の影響による腺癌リスク」や、さらに健康維持の妨げとなり得る「四毒との関係性」について深く考察します。特に、小麦グルテンが免疫機能に与える影響を理解することは、本来の健やかな体内環境を取り戻すための「四毒抜き」を実践する上で、一つの重要な指標となります。

また、アルデヒド感受性遺伝子と癌・心疾患との関連性にも触れ、体質的なリスクについても考察します。早期がんには自覚症状がないという事実があるため、石橋貴明さんXで現在の近況を語るメッセージが示す通り、命と生活を守るために定期的な検診を強く推奨いたします。この情報を通じて、あなたの健康管理を見直すきっかけを提供できれば幸いです。

この記事のポイント

- 食道がんと下咽頭がんが併発しやすい構造的な理由と、早期発見のための症状・検査の重要性

- 食道がんの二大原因である「酒・タバコ」による扁平上皮癌のリスクが、習慣によって最大30倍に跳ね上がる具体的な根拠

- 「四毒」(小麦、植物性の油、乳製品、甘いもの)が癌の進行を悪化させるメカニズムと、未病を治すための「四毒抜き」の優先順位

- 早期がんには自覚症状がないため、リスク体質(フラッシャーなど)の人が定期的な胃カメラ検査を強く推奨される理由

石橋貴明さんの「がん」公表から知る食道・下咽頭癌と四毒

初期「食道がん」と併発した「下咽頭がん」の基礎知識

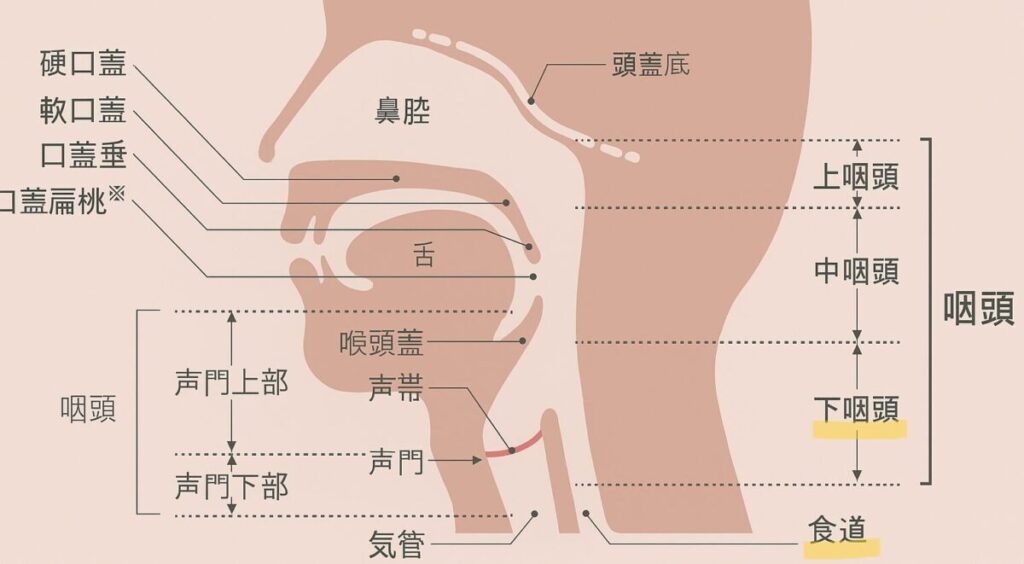

多くの人が「食道がん」という言葉は知っていても、「下咽頭がん」については馴染みがないかもしれません。今回のように、著名人が初期の食道がんと同時に咽頭がん(下咽頭がん)を併発していたと公表されたことで、両方のがん種に注目が集まっています。ここでは、これらの病気の基本的な知識について解説いたします。これは食道と下咽頭が、解剖学的に非常に近い場所にあり、同じようなリスク要因に晒されやすいという構造的な理由があるためです。下咽頭とは、のど(咽頭)の最も下の部分にあたり、食べ物の通り道である食道の入り口の真上に位置しています

そしてもう一つは、食道がんの最も厄介な点です。初期段階では自覚症状がほとんど現れないため、病気の進行に気づくのが遅れやすいという注意点があります。がんが進行すると、食べ物を飲み込んだ際のつかえ感や違和感、胸の奥の痛みといった症状が出てきます。また、下咽頭がんは声帯に近い場所に発生することが多いため、声のかすれ(嗄声)も重要なサインの一つとなります。しかし、これらの症状は風邪や逆流性食道炎などの他の病気でも起こりえますので、自己判断はせずに専門医に相談することが大切です。早期に発見できれば、内視鏡を使った切除で治療が完結する可能性が高いというメリットがありますが、進行がんになると手術や化学放射線療法などが必要となり、治療期間が長期化し、体への負担も増してしまうというデメリットも生じます。このように考えると、リスク要因を持つ方が症状が出る前に定期的な検査を受けることが、いかに重要であるかがわかります。

最大リスク因子「酒 タバコ」が引き起こす扁平上皮癌

食道にできるがんには主に二つの種類があり、一つが「腺癌」、そしてもう一つが「扁平上皮癌」です。多くの日本人、特に飲酒や喫煙の習慣がある方に多いのが、この扁平上皮癌です。ここで、この扁平上皮癌の発生に「酒 タバコ」が最大のリスク因子として深く関わっていることを理解しておく必要があります。なぜならば、アルコールに含まれる成分と、タバコの煙に含まれるニコチンやタールが、発がん性の観点から非常に密接に作用するためです。タバコの有害物質は油によく溶ける性質を持っています。一方、アルコールは水にも油にも溶ける性質を持っており、特に度数の高いお酒を飲むと、喉や食道の粘膜がタバコの発がん物質を吸収しやすい状態になってしまうのです。

その中の一つに、お酒を飲むと顔が赤くなる体質(フラッシャー)の方に対する注意があります。これは、アルコールを分解する過程で生まれる発がん性物質、アセトアルデヒドを分解する酵素の働きが、遺伝的に弱いことが原因です。この遺伝子を持っている方は、アルデヒドが体内に長時間留まることになり、食道や咽頭の粘膜に強いダメージを与え続けてしまいます。たとえ軽い飲酒や喫煙であっても、このような体質の方は癌を発症するリスクが非常に高くなってしまうのです。もちろん、タバコを吸いながら濃いお酒を飲むという行為は、タールやニコチンをアルコールが溶かし込みながら粘膜に効率よく付着させることになるため、癌の発生を強く促します。このように、扁平上皮癌は生活習慣、特に「酒 タバコ」という二大リスクに強く支配されている病気なのです。

喫煙と飲酒の習慣でリスクが30倍に跳ね上がる根拠

喫煙と飲酒は、それぞれが食道がんの独立したリスク因子であることは広く知られていますが、これら両方の習慣が組み合わさった場合、その危険性は単純な足し算ではなく、相乗効果によって飛躍的に高まります。実際、これまでの研究データによって、喫煙と飲酒の習慣を持つ人は、どちらの習慣もない人に比べて食道がんの発症リスクが約30倍、あるいはそれ以上に跳ね上がることが具体的な数値として示されています。これは、飲酒と喫煙の相乗作用が極めて強力なためです。

その理由は、アルコールが食道の粘膜を刺激し、バリア機能を低下させることで、タバコに含まれる発がん性物質が食道の細胞に浸透しやすくなることにあります。ここで具体的な研究データを見てみましょう。例えば、日本酒換算で1日1.5合以上の飲酒と、30箱-year(1日の喫煙箱数×喫煙年数)以上の喫煙という重度の習慣を併せ持つ方は、習慣のない方に比べてリスクが29.9倍になることが示されています。さらに言えば、濃い酒を飲みながら、つまみを食べずにタバコを吸うという、食道粘膜に直接ダメージを与える飲み方をしている場合、発症率は50倍にもなるというデータも存在します。これらの理由から、特にフラッシャー体質の方や、上記のような重度の飲酒・喫煙歴のある方は、自分が極めて高いリスクにいるということを認識し、症状の有無に関わらず、定期的に胃カメラ検査を受けるという対策を取るメリットは計り知れないのです。

早期がんには自覚症状がない!胃カメラの重要性

食道がんの早期発見の重要性は、自覚症状の欠如という病気の性質に起因します。多くのがんは、がん細胞が食道の粘膜のごく浅い層にとどまっている「早期がん」の段階では、食べ物の通り道に影響を及ぼしません。そのため、飲み込みにくさや胸の奥の痛みといった症状は一切現れません。しかし、がんが進行し、食道の壁の深い層へと達すると、食道の動きが妨げられたり、通過障害が生じたりすることで初めて違和感を覚えるのです。つまり、自覚症状が出た時点では、病気が進行がんへと移行している可能性が高いというデメリットがあるのです。

そこで、最も有効な早期発見の方法が胃カメラ検査(上部消化管内視鏡検査)です。胃カメラは、口や鼻から挿入した細いカメラで食道粘膜を直接観察し、色の変化や表面のわずかな凹凸といった微細な病変を見つけ出すことが可能です。また、近年ではNBI(狭帯域光観察)のような特殊な光を用いて、肉眼では見えにくい初期病変を強調する技術も進歩しています。こうすれば、たとえ自覚症状がなくても、がんを粘膜上皮内という極めて浅い段階で発見し、体への負担が少ない内視鏡的切除(ESDなど)で治療を終えるという大きなメリットが得られます。例えば、前述の通り、飲酒・喫煙の習慣がある方や、お酒で顔が赤くなる体質の方は、症状の有無にかかわらず、定期的に検査を受けることが強く推奨されます。このように考えると、胃カメラは早期がん発見のための生命線と言えるでしょう。

石橋貴明さんXで現在の近況を語る

今回のように、著名人である石橋貴明さんがSNSのX(旧Twitter)を通じて、ご自身の闘病状況と現在の近況について発信された事実は、多くのファンや世間に対して大きな希望と励ましを与えるものとなりました。公表からしばらく期間が経過してからの更新で、「元気になります!」という前向きで力強いメッセージが綴られていた点から、現在、順調に回復プロセスにあるという明るい兆しを感じられます。もちろん、がんとの闘いは依然として長期的な視点が必要となりますが、彼がこのような力強い言葉を発信できる背景には、初期の食道がんと咽頭がんが比較的早期に発見され、適切な治療を迅速に受けられたという成功体験が存在します。

もし、病変の発見が遅れ、がんが進行してしまっていたならば、食道がん・下咽頭がんの治療は大規模な外科手術が必要となり、術後の合併症リスクが高まるほか、社会復帰までの回復期間が大幅に長引くという深刻なデメリットが生じるでしょう。一方、早期に発見されていれば、内視鏡治療など体への負担が少ない方法で根治を目指すことが可能となります。言ってしまえば、彼が現在、前向きに復帰への期待を語ることができるのは、この早期発見という最良の結果を掴んだからにほかなりません。したがって、彼のXでの近況報告は、特にリスクを抱える人々に対して、「定期的な検診こそが、将来の自分自身と大切な生活を守る」という、具体的かつ非常に強力な示唆を与えていると評価できます。私たちは彼の元気な復帰を心から願うとともに、この貴重なメッセージを、自らの健康管理を見直す契機とすべきでしょう。

ラジオカロスサッポロ!

— 石橋貴明 (@ishibashi_desho) October 12, 2025

楽しくYouTubeで聞いてます!

沢山メッセージをありがとう!

元気になります!

ゴカク魂!!!

石橋貴明さんを襲った食道・下咽頭癌の背景と未病対策。鍵となる「四毒抜き」の考え方

「酒 タバコ」だけではない!油が原因の腺癌リスク

食道がんの原因と聞くと、多くの人が「酒 タバコ」という二大リスクを連想します。前述の通り、これらは扁平上皮癌の発生に深く関わっています。しかし、食道がんにはもう一つの種類があり、それが「腺癌」です。この腺癌の発生には、植物性の油の過剰摂取や、逆流性食道炎が深く関わっているということが分かっています。逆流性食道炎は、胃酸が食道へ逆流することで食道の粘膜に炎症を引き起こし、その炎症が長く続くと食道の下部が胃の粘膜のように変化する「バレット食道」という状態になる可能性があります。そして、このバ道は腺癌へと進行するリスクが高くなるという注意点があるのです。

特に、現代の食生活において、中華料理やラーメン、冷凍餃子などの外食や加工品には植物性の油が多く使われています。この植物性油の摂取量が多いことが、腺癌のリスクを高める一因とされています。例えば、アルコールを飲まない方やタバコを吸わない方であっても、植物性油を多く含む食事を日常的に続けていると、下咽頭がんや食道腺癌になる可能性があるのです。逆に言えば、ワインを飲みながら生ハムにオリーブオイルをかけて食べるような習慣も、アルコールと油の組み合わせという点でリスクを高める可能性があるのです。このように、食道がんのリスクは、単なる飲酒・喫煙習慣だけでなく、普段何気なく摂っている食習慣にも潜んでいるということを理解しておくことが大切です。

ピロリ菌除菌がもたらす逆流性食道炎と食道がんのリスク

近年、胃がん予防としてピロリ菌の除菌が広く推奨され、多くの人が治療を受けています。しかし、ここで知っておくべき重要な注意点があります。著名な微生物学者であるマーチン・ブレイザー博士は、ピロリ菌を除菌することは胃がんになる確率は低減させる一方で、食道がんになる確率を上昇させる可能性があると指摘しています。これは、ピロリ菌が胃の中で酸を弱める働きを持っていたため、いなくなると胃酸の分泌が過剰になり、逆流性食道炎を引き起こしやすくなるというメカニズムによります。前述の通り、逆流性食道炎が長く続くと、食道の下部が「バレット食道」となり、食道腺癌のリスクが高まるのです。

このため、ブレイザー博士は、ピロリ菌と胃がんの関係を解き明かし、除菌方法を確立した責任から、現在ではWHOや医学界に対し、除菌がもたらす食道がんへの危険性を訴え続けているという背景があります。興味深いことに、博士自身もピロリ菌を除菌した後、逆流性食道炎に苦しんでいるとのことです。このような実例からも、除菌はメリットだけではなく、逆流性食道炎という新たなデメリットを生み、食道がんリスクに影響を及ぼすことがわかります。そこで、除菌を選択した場合、その後の未病対策が非常に重要になります。厳格な禁煙や禁酒はもちろんのこと、四毒抜き(特に腺組織を詰まらせる植物性の油)を徹底して行うことが、食道がんの予防、特に腺癌の発生を抑えるための鍵となると言えるでしょう。

参考動画:YouTube sinzouチャンネル ~逆流性食道炎の真の原因と解決策。逆流性食道炎の治し方。

癌の進行を悪化させる「四毒との関係」の真実

癌の発生や進行は、単なる遺伝子の問題や一つの生活習慣によって決まるわけではありません。ここでは、「四毒」と呼ばれる特定の食品群と、癌の進行との間に深い関係があるという真実について解説いたします。この四毒とは、主に「小麦(グルテン)」「植物性の油」「乳製品」「甘いもの」を指します。これらの食品は現代社会で広く消費されていますが、体内で炎症を促進したり、癌細胞に対する免疫システムの攻撃を弱めたりする作用があると考えられています。

特に、癌細胞を攻撃する役割を持つ免疫物質に、TNF-α(腫瘍壊死因子アルファ)というものがあります。本来は、このTNF-αが癌細胞を認識し、攻撃することで、体が未病の状態を保とうとします。しかし、四毒の一つである小麦グルテンを摂取することで、このTNF-αの働きに影響を及ぼす可能性を指摘する理論があります。つまり、いくら抗がん剤治療や手術で癌細胞を叩いても、日々の食生活で四毒を摂取し続けると、癌細胞をやっつけるための体内環境が整わず、病状が悪化したり、再発リスクが高まったりする可能性があるというデメリットがあるのです。そのため、癌の発生リスクを下げるだけでなく、病気の治癒を目指す上でも、これらの四毒を食事から抜く「四毒抜き」が極めて重要であると提唱されています。これは、治療と並行して行うべき、癌と闘うための根本的な体質改善と言えるでしょう。

石橋貴明さんの好物に見る「酒と四毒」の複合リスク

石橋貴明さんが食道がんを公表された際のエピソードとして、喫煙習慣はなかったものの、お酒はよく飲んでいたことが報じられています。特にご自身のYouTubeチャンネルでは、毎日シャンパンを飲むほどの泡好きで、それが日常酒となっていたといったエピソードが語られており、飲酒習慣が扁平上皮癌のリスク要因の一つとなっていた可能性が考えられます。しかし、注目すべきはアルコールだけではありません。

ここで、石橋さんの好物として検索結果に見られる食べ物を見てみましょう。特に「麺類」の中でも冷やし中華が好きだという点、そして「あんこ」が大好きで、食事を抜いてでも食べたいと語るほどだという点は、前述の「四毒」のリスクと深く関わってきます。麺類の主原料である小麦は「グルテン」として、あんこに含まれる砂糖は「甘いもの」として、四毒に分類される成分であり、癌細胞への攻撃を弱めるメカニズムに関わる可能性があるためです。

また、「アジフライ」や「神戸ビーフ(ステーキ)」といったメニューも、四毒のリスクを考える上で重要です。アジフライは衣に小麦が使われる上、調理には大量の「植物性の油」が使われます。前述の通り、この植物性の油は腺癌のリスクを高め、全身の炎症を促進するため、四毒の中でも特に避けるべきものです。神戸ビーフも、ステーキとして提供される場合は油で調理されます。さらに、梨は特に香りが一番好きだと語られていましたが、現代の品種改良された梨は糖度が高く、「甘いもの」として嗜好品の類となり四毒の要素に含まれると指摘されています。

このように、日常的な食習慣に飲酒習慣と四毒の要素が複合的に含まれていたことは否定できません。石橋さんの例は、喫煙がなくても、飲酒習慣と四毒の要素が組み合わさることで、食道がん・下咽頭がんといった複合的なリスクを高めてしまう可能性を示唆しています。

小麦グルテンが癌細胞の攻撃を止めるメカニズム

前述の通り、小麦グルテンは、癌細胞を攻撃するTNF-αという重要な免疫物質の働きを阻害する可能性があると考えられています。このメカニズムは複雑ですが、簡単に言えば、グルテンが腸の炎症を引き起こし、それが全身の免疫システムに影響を及ぼすという流れです。本来、腸は栄養を吸収するだけでなく、病原体や毒素の侵入を防ぐ重要なバリア機能を持っています。しかし、小麦に含まれるグルテンは、特定のタンパク質の働きによってこの腸壁の透過性を高めてしまう可能性があります。

こうして腸壁のバリア機能が崩れると、未消化の食品成分や毒素が体内に入り込みやすくなり、慢性的な炎症状態を引き起こします。この全身の慢性炎症が、免疫細胞の正常な働きを妨げ、癌細胞を攻撃すべきTNF-αの働きを抑制してしまうのです。その結果、本来であれば体内で自力で処理されていたはずの癌細胞が野放しになり、増殖しやすい環境ができてしまいます。このように考えると、癌と診断された方、あるいは高リスクの方は、ただ単に「酒 タバコ」を止めるだけでなく、まず最初に小麦製品を食事から取り除くことが、癌治療の効果を高め、再発を防ぐための重要なステップとなるメリットがあります。なぜならば、体の中から癌と闘う力を引き出すためには、まず「毒」となる食品を断つことが先決だからです。

健やかな体内環境を整えるために検討したい「四毒抜き」の優先順位

癌の発生や再発のリスクを下げ、体の中から病気と闘う力を引き出すためには、食生活の見直し、特に「四毒抜き」が重要であると提唱されています。四毒とは「小麦(グルテン)」「植物性の油」「乳製品」「甘いもの(砂糖)」を指しますが、これらをすべて一度に断つことは、多くの方にとって大きなストレスとなり、長続きしないというデメリットがあります。そこで、効果を最大化しつつ負担を減らすために、毒性の強いものから順番にやめるという優先順位を設けることが肝心です。

まず最も優先すべきは「小麦(グルテン)」です。前述の通り、小麦は癌細胞への免疫攻撃を弱めてしまう可能性があり、これが体内環境を悪化させる最大の要因であると考えられています。パンやうどん、パスタ、ラーメンといった小麦製品をまず断つことから始めるのが良いでしょう。その次に、摂取を減らすべきは「植物性の油」です。これらは食道腺癌のリスクを高めるだけでなく、全身の炎症を促進する作用もあるため、リノール酸を多く含む油の使用を控えることが推奨されます。それからというもの、乳製品(特に牛乳)と甘いもの(砂糖)を順に減らしていきます。甘いものは癌細胞のエネルギー源となりやすいという特性があり、乳製品は炎症を引き起こす可能性があるためです。このように、段階的に四毒を抜いていくことで、体が順応しやすくなり、未病を治すための体質改善を無理なく続けることができるというメリットが得られます。

アルデヒド感受性遺伝子と癌・心疾患との関連性

食道がんや下咽頭がんのリスクは、単なる生活習慣だけでなく、遺伝的な体質にも深く関わっていることが分かっています。その鍵となるのが、「アルデヒド感受性遺伝子」(ALDH2遺伝子)の異常です。この遺伝子は、アルコールを分解する過程で生じる発がん性物質アセトアルデヒドを無害化する酵素を作る役割を担っています。しかし、このALDH2遺伝子に異常がある方は、酵素の働きが弱く、少量の飲酒でもアセトアルデヒドが体内に溜まりやすくなってしまいます。この体質が、いわゆる「お酒を飲むと顔が赤くなる(フラッシャー)」現象として現れるのです。

ここで注意すべきなのは、この遺伝子異常を持つ方は、飲酒や喫煙量がそれほど多くなくても、食道がんや口腔がん、下咽頭がんといった消化器系の癌になりやすいというデメリットがある点です。これは、アセトアルデヒドが粘膜を繰り返し傷つけるためです。しかし、癌だけが問題ではありません。このALDH2遺伝子多型を持つ人は、虚血性心疾患やアルツハイマー病、非アルコール性脂肪肝など、他の重篤な病気のリスクも高まることが研究で示されています。なぜならば、アルデヒドの増加が細胞内のミトコンドリアの機能異常を進めてしまうからです。このような理由から、この遺伝子を持っている可能性がある方は、酒を飲まないこと、そして毒性を高める「植物性の油」をやめることが、癌予防と全身の健康を守るための最優先事項となるのです。

命と生活を守るために定期的な検診を強く推奨

食道がんは、早期に発見できれば内視鏡で切除可能であり、体への負担が少なく、治癒の可能性が高い病気です。一方、進行がんになると長期入院が必要な外科手術や化学放射線療法が必要となり、術後合併症のリスクも高まります。つまり、いかに早い段階で病変を見つけられるかが、その後の命と生活の質を大きく左右するのです。しかし、前述の通り、早期の食道がんには自覚症状がほとんどありません。そのため、症状を待って受診するという考え方では、手遅れになる可能性があるというデメリットを負うことになります。

だからこそ、定期的な検診を強く推奨いたします。特に、喫煙や飲酒の習慣がある方、お酒で顔が赤くなる体質の方、そして40歳を過ぎた方などは、自覚症状の有無にかかわらず、定期的に胃カメラ検査を受けることが必須です。以前は、食道がんの発見のためにヨード染色という検査方法も用いられていましたが、近年は内視鏡機器の進歩に伴い、NBIなどの画像強調観察を行うことで、ヨード染色による胸やけなどの不快な症状を伴わずに早期病変を発見できるようになりました。こうすれば、身体的な負担を抑えつつ、進行する前にがんの芽を摘み取ることができるというメリットが得られます。繰り返しますが、食道がんは生活習慣と深く関わっている病気です。ご自身の生活を振り返り、リスクがあると感じたならば、気になる症状がなくても、検査を検討することをお勧めいたします。

石橋貴明さんの公表から学ぶ、食道・下咽頭がんと「四毒」による複合リスク

- 食道がんと下咽頭がんは、解剖学的に近く、共通のリスク要因に晒されやすい

- 食道がんの初期段階では自覚症状がほとんど現れないため、発見が遅れやすい

- 下咽頭がんは声帯に近い場所に発生することが多く、声のかすれ(嗄声)が重要なサインとなる

- 食道がんには主に腺癌と扁平上皮癌があり、飲酒・喫煙者に多いのは扁平上皮癌である

- アルコールとタバコは扁平上皮癌の最大リスク因子であり、相乗効果で発症リスクが飛躍的に高まる

- 飲酒で顔が赤くなる体質(フラッシャー)の人は、アセトアルデヒド分解酵素の働きが弱く、発がんリスクが非常に高い

- 喫煙と重度の飲酒習慣を併せ持つ人の食道がん発症リスクは、習慣がない人に比べ約30倍以上に跳ね上がる

- 早期発見には症状の有無に関わらず、胃カメラ検査(上部消化管内視鏡検査)が最も有効である

- 食道腺癌の発生には、植物性の油の過剰摂取や、逆流性食道炎が深く関わっている

- ピロリ菌除菌は胃がんリスクを低減させる一方で、胃酸過多による逆流性食道炎を招き、食道腺癌のリスクを上昇させる可能性がある

- 癌の発生や進行を悪化させる「四毒」とは、「小麦(グルテン)」「植物性の油」「乳製品」「甘いもの」を指す

- 小麦グルテンは、癌細胞を攻撃する免疫物質(TNF-α)の機能を低下させる可能性がある

- 石橋貴明さんの事例は、喫煙がなくても、飲酒と「四毒」の要素が組み合わさることで複合的なリスクを高める可能性を示唆している

- 四毒抜きを行う場合、毒性の強い「小麦(グルテン)」と「植物性の油」から優先的にやめることが推奨される

- アルデヒド感受性遺伝子異常を持つ人は、癌だけでなく心疾患やアルツハイマー病などのリスクも高まる

あわせて読みたい

>>山瀬まみさんの経験に学ぶ子宮体がん予防:未病を治す四毒抜きの食事