船瀬俊介氏が語る味の素の真実、その衝撃的な「神経毒」説に、料理研究家のリュウジ氏が真っ向から反論しています。

中華料理店症候群の真実や、うま味調味料への名称変更、さらには「本だしとアミノ酸表記を巡る議論」といった企業文化と過去の過ちを徹底的に暴く船瀬氏の主張に対し、リュウジ氏は科学的根拠に基づいた論を展開しています。

この記事では、両者の見解を比較し、吉野敏明医師や内海聡医師、食品添加物評論家の安部司氏といった専門家の視点も交えながら、味の素への提言や、それぞれの主張のまとめを通じて、その安全性を巡る議論の核心に迫ります。

ちなみに、リュウジ氏は動画内で船瀬氏との対談に意欲を見せています。

もし実現すれば、それぞれの主張がぶつかり合う、非常に興味深い動画になるでしょう。

この記事のポイント

- 船瀬俊介氏が主張する味の素が「神経毒」であるという根拠と、その歴史的背景

- 料理研究家リュウジ氏が、科学的視点から船瀬氏の主張を否定する具体的な理由

- 味の素の安全性について、両者の意見に加え、複数の専門家(医師、評論家)の多角的な見解

- 消費者の「無添加」信仰や、食品業界のマーケティング戦略に潜む問題点

船瀬俊介氏が語る味の素は神経毒の真実

味の素の正体は「神経毒」?

多くの人が「うま味」の代名詞として認識している味の素。

しかし、その主成分であるグルタミン酸ナトリウムに対し、船瀬俊介氏や内海聡医師など、一部の専門家は独自の視点から「神経毒」であるという懸念を抱いています。彼らの主張によれば、これは興奮毒性を持つ物質であり、過剰に摂取すると神経が過剰に興奮し、失神や痙攣といった症状を引き起こす可能性があると言います。

この考え方によると、グルタミン酸ナトリウムは脳内の神経伝達物質そのものに直接作用するため、覚醒剤と似た作用機序で中毒性や依存性を生じさせる危険性があるというのです。

一方で、吉野医師は、グルタミン酸自体は天然の昆布にも含まれるアミノ酸であるため、天然由来のものに問題はないと述べています。

しかし、工業的に作られるグルタミン酸ナトリウムは、遺伝子組み換えされた細菌と苛性ソーダ(強アルカリ)を反応させることで作られるため、その製法自体に懸念があるとも言われています。

このため、天然由来のものと工業的に作られたものとでは、その性質や体への影響が全く異なると考える人もいます。

中華料理店症候群の真実

かつて、中華料理店で食事をした後に、頭痛や動悸、しびれなどを訴える人が続出したことがあります。

この現象は「中華料理店症候群」として知られ、原因不明とされていました。

しかし、船瀬氏は、その原因は中華料理に大量に使われていた味の素であったと推察しており、独自の調査結果を基に持論を展開しています。

また、内海医師は、この症状はグルタミン酸ナトリウムの興奮毒性によって引き起こされたものだと説明しています。

一方、科学的な研究では、「大量に摂取しない限りは大きな問題はない」という結論が出ています。

しかし、吉野医師は、この結論はあくまで一般的な食品添加物としての観点からであり、特に外食におけるMSGの過剰使用には警鐘を鳴らしています。

ラーメン屋や中華料理店では、客の舌を麻痺させ、中毒にさせてリピートさせるビジネスモデルになっていると指摘しており、これは依存症を引き起こす麻薬と同じだと強く批判しています。

うま味調味料への名称変更

以前は「化学調味料」と呼ばれていた味の素が、現在では「うま味調味料」と名称を変えた背景には、業界のイメージ戦略があるとされています。

安部司氏や船瀬俊介氏は、消費者が「化学」という言葉に持つ漠然とした不安を解消するため、業界が名称を変更したと指摘しています。

この名称変更は、実態は変わらないにもかかわらず、消費者に「自然なもの」という印象を与え、購入を促す目的があると考える人もいます。

また、安部氏は、多くの消費者が「無添加」を謳う商品に安心感を抱く一方で、その「無添加」表示には抜け穴があることを指摘しています。

例えば、「無添加」と表示されていても、化学調味料とほぼ同じ旨味成分を持つ「酵母エキス」が使われていることがあり、これは法律上の分類では添加物とされないため、「無添加」と表示できてしまうのです。

リュウジ氏と堀江貴文氏もこの点に言及し、消費者の「無添加=安心」という信仰を利用した、巧妙なマーケティング手法だと批判しています。

本だしとアミノ酸表記を巡る議論

本だしやアミノ酸といった言葉は、私たちが普段の買い物でよく目にするものです。

しかし、船瀬俊介氏やリュウジ氏、堀江貴文氏など、専門家やクリエイターたちの意見を総合すると、これらの表記には消費者を欺く意図が潜んでいるという見方ができます。

例えば、味の素が販売する「ほんだし」は、「本物の出汁」であるかのように誤解させる商品名と、鰹のイラストを使うことで、消費者を惑わせていると船瀬氏は主張しています。

また、食品成分表示に記載される「調味料(アミノ酸など)」という表記についても問題視されていて、これはグルタミン酸ナトリウムを、あたかもアミノ酸の一種であるかのように見せかけるための、消費者を惑わしかねない表記であると厳しく指摘されています。

実際、この5文字のために、味の素が裏で政治家や関係者に多額の金銭を支払ったという内部告発があったとも言われています。

一方、料理研究家のリュウジ氏と実業家の堀江氏の対談では、無添加と謳われているだしパックにも、実は「酵母エキス」が入っている事実が明らかになりました。

この酵母エキスは化学調味料とほぼ同じ旨味成分でありながら、法律上は添加物に分類されないため「無添加」と表示できてしまうというのです。

消費者の「無添加=安心」という信仰を利用した、業界の抜け穴の存在が浮かび上がってきます。

企業文化と過去の過ち

多くの人々から信頼される大手企業である味の素ですが、船瀬氏は過去の不誠実な企業文化について厳しく批判しています。

戦後、日本人の食生活が大きく変わる中で、味の素は自社製品の消費を増やすため、ある戦略をとったと言います。

具体的には、「米を食べるとバカになる」「味の素を食べると頭が良くなる」といったデマを、慶応大学医学部の林たかし医師に全国で講演させて流布した過去があったと述べています。これは、国民の情報をコントロールしようとした、当時の企業姿勢を象徴するエピソードとして指摘されています。

また、アスリートへの提供にも不誠実な行為があったと言います。アスリートの繊細な神経を鈍らせる可能性がある神経毒を、オリンピック選手に「力めし」として提供しようとしたそうです。

いくら商品に対する自信があったとしても、神経毒の疑いがあるものをアスリートに提供しようとすることに対して、その倫理観が問われる出来事だと言えます。

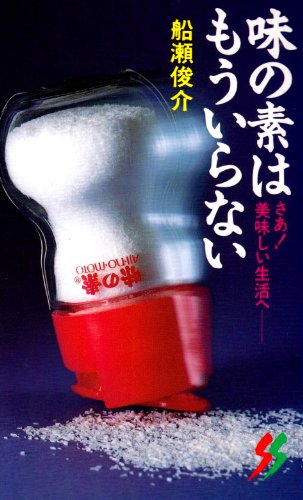

さらに、船瀬氏が「味の素はもういらない」という本を出版した際には、味の素の広報部長が直接自宅まで来たというエピソードも語られています。

その際、広報部長は船瀬氏に「お酒は飲まれますか?」と尋ね、銀座にある良い店がある、と接待で籠絡しようとしたと船瀬氏は言います。

実は、味の素は政治家やジャーナリストなどを接待するためのクラブを銀座に持っており、後に大問題になった経緯があるそうです。

船瀬氏は、このクラブに引きずり込まれるところだった、と当時を振り返ります。このような不正な接待や言論の自由を妨げかねない不誠実な対応も、企業の過去の過ちとして指摘されています。

味の素への提言

船瀬氏は、これまでの企業活動を「恥の元」と表現しつつも、味の素に対しては「愛を込めて」と前置きし、今後の企業としての正しいあり方を提言しています。

それは、資金力、人材、技術といったすべてにおいて日本トップクラスの企業なのだから、もう神経毒である化学調味料をやめ、本物の出汁作りに注力してほしいということです。

さらに、正直な商売をすることで、消費者の信頼を取り戻し、日本のトップ企業として世界に誇れる存在になってほしいと語りかけています。

このような企業としての在り方については、動画の最後で正直な商売をした企業は順調に伸びているとして、札幌ビールの例を挙げています。

一方で、病気や健康、美容といった目的によって、味の素の摂取に対する考え方は違うと述べる専門家もいます。

吉野医師は、ガンや自己免疫疾患を持つ人は徹底的に避けるべきだとしつつも、健康な人であれば、たまに外食で口にする程度なら問題はないという考え方を示しています。

これらの意見を総合すると、極端に「良い」「悪い」と決めつけるのではなく、それぞれの健康状態や目的に応じて、自身の食生活を見直すことが重要だと言えるでしょう。

船瀬俊介氏の味の素神経毒の主張と専門家の見解

吉野敏明(よしりん)先生の見解

吉野医師は、食品や健康に関する考え方の中で、「4毒抜き」と「5悪抜き」という概念を重要視しています。

4毒とは、日本人の健康を害する可能性のある「小麦」「植物性の油」「乳製品」「甘いもの」を指し、これらを避けることが健康維持には欠かせないとしています。

一方、5悪とは「食品添加物」「農薬」「化学肥料」「除草剤」「遺伝子組み換え」の5つを指します。

味の素は、この中の「食品添加物」に該当します。

そのため、吉野医師は味の素に対して、特定の健康状態の人を除いては、絶対に摂取してはいけないとまでは主張していません。あくまで4毒に比べれば重要度が低いという考えです。

ただ単にMSG(グルタミン酸Na)を悪者だと決めつけるのではなく、その摂取の仕方や、個人の健康状態に応じて考えるべきだと主張しています。

かつてアメリカの医学誌でMSGの問題が表面化して以来、科学的な研究が行われた結果、「大量に摂取しない限りは大きな問題はない」という結論が出ていることを指摘しています。

しかし、この結論はあくまで一般的な食品添加物としての見解だとし、特に外食産業におけるMSGの過剰使用には警鐘を鳴らしています。

多くのラーメン屋や中華料理店では、客を中毒にさせてリピートさせるビジネスモデルが成り立っていると批判しており、これは客の舌を麻痺させ、依存させる点で「覚醒剤の売り方」と同じだと強く批判しています。

その上で、病気の人、健康維持の人、美容目的の人など、それぞれの目的に応じてMSGとの付き合い方を変えることが大切だと述べています。

病気を持つ人は徹底的に避けるべきですが、健康な人であれば、たまに外食で口にする程度なら問題ないというスタンスです。

YouTube MSG(グルタミン酸Na) は、本当に危険なのか科学する MSGその物より作り方に問題があった!

内海聡(うつみん)先生の見解

内海医師は、グルタミン酸ナトリウム(MSG)に対して、非常に厳しい見解を示しています。

自身の専門分野である薬学の観点から、MSGを「興奮毒性」を持つ危険な化学物質だと位置づけています。

多量に摂取すると神経が過剰に興奮し、失神や痙攣といった症状を引き起こす可能性があると述べています。

これは、かつて問題になった「中華料理店症候群」の原因であり、東南アジアでは野生の犬を捕獲するための「罠」として使われた逸話もあると語っています。

内海医師が最も強調しているのは、MSGの作用が麻薬や覚醒剤と酷似している点です。昆布などに含まれる天然のグルタミン酸は、他の物質と結合しているためゆっくりと吸収されます。

一方、MSGはグルタミン酸にナトリウムを結合させて「単離・精製」したものであり、これが直接、鋭く神経に作用するため、強い中毒性や依存性を生じさせると指摘しています。

これらの化学調味料や人工甘味料を摂取し続けると、脳の機能が低下し、最終的には「頭がバカになる」と断言しています。

現代社会では避けることが難しいかもしれませんが、意識的に摂取を減らす努力をすべきだと強く呼びかけています。

YouTube 【有料級】【世界一嫌われ医者】今回は化学調味料の筆頭、うま味調味料 グルタミン酸ナトリウムについて♪

安部司氏(食品添加物評論家)の見解

安部司氏は、自身がかつて食品添加物のトップセールスマンであった経験から、業界の裏側を熟知しています。

安部氏の視点から見ると、現在「うま味調味料」と呼ばれているものは、かつての「化学調味料」と実態は変わらないと指摘しています。

消費者の漠然とした不安を解消するため、業界がイメージを改善する目的で名称を変更しただけだと主張しています。

安部氏は、グルタミン酸ナトリウムの製造過程にも言及しています。

天然の昆布から抽出されるグルタミン酸とは全くの別物であり、遺伝子操作された細菌を廃液で培養し、苛性ソーダと化学反応させるという工業的なプロセスで生まれると強調しています。

安全性については40年以上にわたる議論があるものの、明確な健康被害は確認されていないことを認めつつも、その製造過程を知った上で、消費者が「本当にこの味を求めているのか」「子供に説明できるのか」という素朴な疑問を大切にすべきだと訴えています。

さらに、カップ麺やコンビニ弁当などの「超加工食品」についても警鐘を鳴らしており、これらは高脂肪、高塩分、高糖分であり、摂取し続けることで健康を害するリスクがあると述べています。

そして、日本の食品添加物の認可数が世界でもトップクラスに多いこと、複数の添加物を同時に摂取した際の影響が未検証であることを指摘し、私たちは「壮大な社会実験」の最中にいると警鐘を鳴らしています。

YouTube うま味調味料の知られざる裏側…グルタミン酸ナトリウムは安全と言えるのか?

料理研究家リュウジ氏反論「味の素が神経毒?」

料理研究家のリュウジ氏は、船瀬氏のYouTube動画に反論する形で、自身のチャンネルでも動画を配信しました。

船瀬氏の動画によって急にアンチコメントが増えたことが、この動画を出すきっかけになったと明かしています。

リュウジ氏は、船瀬氏の主張は科学的根拠を欠いた「ミスリード」であると強く批判し、対談を通じて議論したいと呼びかけています。

うま味調味料「味の素」の安全性について

リュウジ氏は、味の素の主成分であるグルタミン酸ナトリウムが「神経毒」であるという船瀬氏の主張に対し、科学的根拠に基づいて反論しています。

リュウジ氏は、この主張が「詐欺師がよく使うミスリードの手法」であり、事実の一部を切り取って全体を誤解させていると指摘しています。

神経毒としてのグルタミン酸

リュウジ氏は、「グルタミン酸が神経毒である」という主張自体は事実であると認めつつも、その前提条件が重要であると説明しています。

神経に直接注射した場合にのみ神経毒として作用するものであり、食品として摂取した場合は胃で分解されるため、脳に到達することはないとのことです。

この点が「ミスリード」の核心であり、消費者が「神経毒」という言葉の響きに惑わされてしまうと警鐘を鳴らしています。

また、健康被害は異常な摂取量の場合にのみ起こるもので、これは食塩や他のあらゆる食品にも言えることであり、適量であれば安全であると強調しています。

中華料理店症候群と安全性研究の歴史

中華料理を食べた人々が体調不良を訴えたとされる「中華料理店症候群(チャイニーズシンドローム)」は、味の素(MSG)が健康に悪いと疑われるようになった最初のきっかけであったと説明されています。

しかし、その後の研究で、この症状は味の素とは無関係であることが科学的に証明されており、二重盲検試験によって「気のせい」であることが立証されたと述べています。

この重要な研究結果が、「味の素は体に悪い」と主張する側によって意図的に無視されていると指摘し、情報の発信者が都合の悪い事実を隠蔽していると批判しています。

天然信仰と「天然」表示の裏側

リュウジ氏は、消費者の「天然信仰」にも言及し、多くの人が「天然だから体に良い」という幻想を抱いていると指摘しています。

しかし、フグ毒やトリカブト毒のように、天然のものでも毒性を持つ物質は数多く存在します。

また、「無添加」や「化学調味料不使用」と謳われている市販の出汁パックや食品に、酵母エキスが含まれていることが多いと解説しています。

この酵母エキスは、化学的に合成されたものではないため、「無添加」と表示できるものの、実際には味の素と類似した旨味成分であり、天然素材だけの味ではないと明かしています。

これは、消費者が「天然」という言葉に安心感を抱き、高い商品でも購入してしまう心理を利用した手法であると述べ、注意を促しています。

味の素と他の調味料との比較

リュウジ氏は、味の素が他の調味料と何ら変わらない旨味成分であると強調しています。

塩や醤油、唐辛子など、どの調味料も過剰に摂取すれば健康に害を及ぼす可能性があります。

例えば、塩を過剰に摂取すれば腎臓に負担がかかりますが、塩を毒だと非難する人はいないと述べています。

それにもかかわらず、味の素だけが特別視され、悪者扱いされるのは、多くの人が味の素をよく知らないからだと結論づけています。

知らないものや、人工的に作られたものに対して否定的な感情を抱く心理が、この誤解を広めている原因であると分析し、日本の誇るべき技術である味の素の発明を、もっと誇りに思うべきだと訴えています。

船瀬俊介氏の「味の素神経毒」説とリュウジ氏の反論、主張まとめ

- 船瀬俊介氏や内海聡医師は、味の素の主成分であるグルタミン酸ナトリウムを「神経毒」であると指摘している。

- 過剰摂取は失神や痙攣を引き起こす可能性があり、中毒性や依存性を生じさせる懸念があるとしている。

- 工業的に作られるグルタミン酸ナトリウムは、遺伝子組み換え細菌と苛性ソーダを用いており、その製法に懸念があるとしている。

- 中華料理店症候群の原因は、中華料理に大量に使われていた味の素であると主張している。

- 「化学調味料」から「うま味調味料」への名称変更は、消費者の不安を解消するためのイメージ戦略であると指摘している。

- 「ほんだし」や「調味料(アミノ酸など)」といった表記は、消費者を惑わせかねない表現であると批判している。

- 過去の企業文化において、根拠の乏しい情報を流布した姿勢を不誠実であると批判している。

- リュウジ氏は、船瀬氏の主張は科学的根拠を欠いた「ミスリード」であると強く反論している。

- 食品として摂取されたグルタミン酸は胃で分解され、脳に到達しないため、神経毒として作用することはないと説明している。

- 中華料理店症候群は、科学的な研究によって味の素とは無関係であることが立証されているとしている。

- 「無添加」表示の裏には、味の素と類似の旨味成分を持つ「酵母エキス」が使われているケースがあると指摘している。

- フグ毒の例を挙げ、天然素材であっても毒性を持つものは存在し、「天然=安全」という信仰は危ういものであると批判している。

- 味の素が特別視されるのは、その正体が正しく理解されていないことが原因であると結論づけてしている。

- 吉野医師は、MSGは「5悪」の一つだが、健康な人であればたまに摂取する程度なら問題ないという見解を示している。

- 安部司氏は、日本の食品添加物の認可数の多さや、複合摂取の影響が未検証であることに警鐘を鳴らしている。

本記事は、特定の食品や企業の安全性を断定するものではなく、著名な専門家や研究家による多様な意見を比較・紹介することを目的としています。食生活の選択は、個人の健康状態に基づき、公的な情報も参照した上で行ってください。

あわせて読みたい

>>船瀬俊介氏 「何が 四毒 だよ、バカ」その真意とは?