2025年4月、新東名高速道路で発生した広末涼子さんの交通事故は、時速165kmという速度で多くの関心を集めました。

この記事では、広末涼子さんの事故からの経緯、事故車両「車種 グランドチェロキー」の性能、そしてADAS搭載車でも防げない事故の限界について解説します。

また、事故後に公表された広末涼子さんの双極性障害とバセドウ病といった健康状態、さらに注目される医薬品の「薬の副作用」が、今回の事故や医薬品が引き起こす異常行動にどう影響したのか深く掘り下げます。

加えて、広末涼子さんの事故、165㎞走行の法的側面にも焦点を当て、想定される刑事責任の可能性、今回の事故が危険運転に該当するのか、危険運転致死傷罪に関する法制審議会の議論、二つの罪の扱い、そして併合罪になるかといった法的考察を行います。

飲酒運転だけでなく薬の副作用も考慮に入れる必要があるという、重要な視点についても詳しくお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。

この記事のポイント

- 事故の具体的な経緯と状況、および病気や医薬品の副作用との関連性

- 事故車両の安全性能と、ADAS(先進運転支援システム)の限界

- 危険運転致傷罪や傷害罪、併合罪など、事故の法的側面

- 飲酒運転だけでなく、医薬品の副作用も交通事故の要因となる可能性

広末涼子さんの事故、165㎞走行の真相

広末涼子さんの事故からの経緯

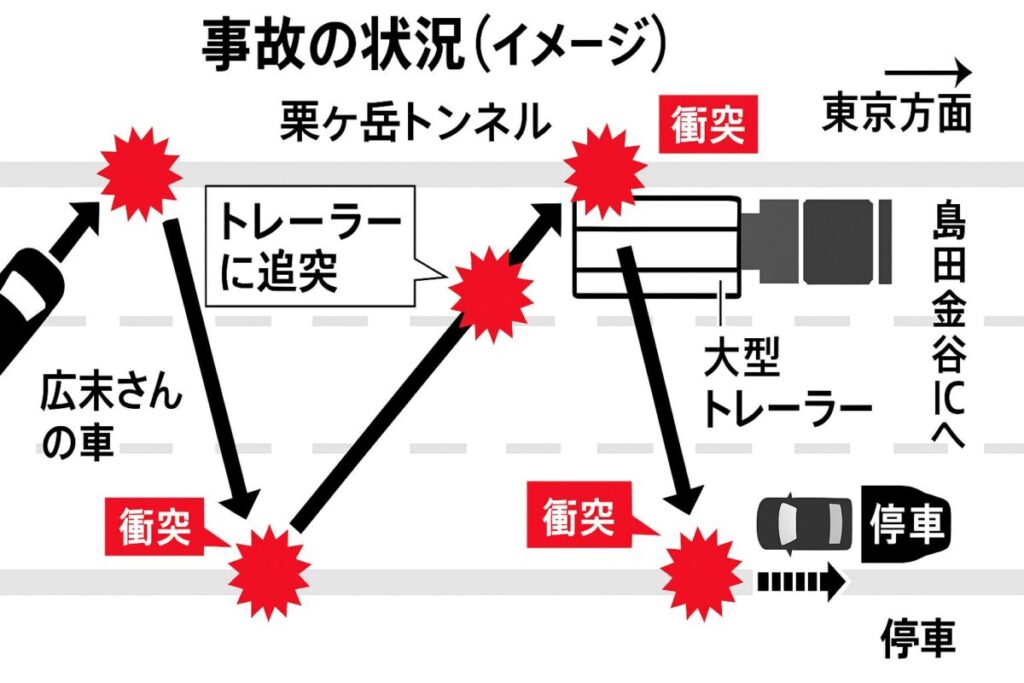

2025年4月7日午後6時50分頃、俳優の広末涼子さんが運転する乗用車が、静岡県の新東名高速道路にある粟ヶ岳トンネル内で大型トレーラーに追突する事故を起こしました。

この事故は、その後の広末さんの行動や公表された病状と関連して、多くの注目を集めることになります。

事故当時、広末さんの車は制限速度が120kmの区間を大幅に超える時速165km以上で走行していたことが判明しており、運転の制御が困難であったことが示唆されております。

走行中にトンネルの側壁に複数回衝突した後、走行車線にいたトレーラーの後部に追突したという状況は、非常に危険な運転であったと見られています。

事故後、広末さんは搬送先の病院で看護師に暴行を加えたとして、傷害容疑で現行犯逮捕されました。

しかし、その後看護師側との示談が成立したため、傷害容疑については処分保留で釈放されたという経緯があります。

この一連の出来事の中で、当初は違法薬物の使用が疑われたものの、検査の結果、検出されませんでした。

そして、5月2日には所属事務所が、広末さんが双極性感情障害と甲状腺機能亢進症(バセドウ病)と診断されたことを公表し、活動を休止するに至りました。

このような病気の公表は、今回の交通事故や事故後の異常行動に影響を与えた可能性が指摘されています。

双極性感情障害は、気分が高揚する「躁状態」と、落ち込む「鬱状態」を周期的に繰り返す病気です。

躁状態の時には、衝動的な行動が増えたり、危険に対する認識が低下したりすることがあるため、制限速度を大幅に超える運転や頻繁な車線変更といったリスクの高い運転につながる可能性も考えられます。

また、甲状腺機能亢進症(バセドウ病)は、甲状腺ホルモンが過剰に分泌されることで、動悸や発汗、手の震え、そしてイライラといった症状が現れることがあります。

これらの症状も、運転中の急停止や操作ミスを引き起こすリスクを高める要因となり得ます。

事故車両「車種 グランドチェロキー」とは

今回の広末涼子さんの交通事故で運転されていた車は、ジープ・グランドチェロキー(WK型)であると噂されています。

この車種は、2011年から登場した4代目モデルであり、当時としては高い水準の安全装備を備えていたことで知られています。

例えば、前方衝突警報(FCW)や自動ブレーキ(一部グレード)、アダプティブクルーズコントロール(ACC)、ブラインドスポットモニター、リアパーキングアシストといった機能が搭載されていました。

しかし、現在の最新のADAS(エーダス=Advanced Driver-Assistance Systems)技術と比較すると、その限界も見えてきます。

現在のWL型(5代目)に搭載されるような360度カメラや、より高度なセンサーフュージョンは搭載されていません。

そのため、センサーの感度や反応速度、特に夜間やトンネル内といった視界の悪い状況での精度には、当時の技術的な制約から不安が残る世代のADASであったことは否めません。

一方で、ジープ・グランドチェロキーのような重量のあるSUVであったことも、今回の事故における広末さんや同乗者の軽傷に繋がった可能性が指摘されています。

もしこれが軽自動車であったならば、衝撃吸収性能やボディ強度の面で、より深刻な事態となっていた可能性も否定できません。

特に追い越し車線での衝突事故は速度域も高く、命に関わる重大事故につながりかねないため、無事であったことは本当に何よりでした。

ADAS搭載車でも防げない事故の限界

前述の通り、広末涼子さんの事故は、先進安全装備を搭載した車であっても、事故を完全に防ぐことはできないという現実を改めて突きつけました。

ADAS(自動運転支援システム)は、あくまでも「支援」であり、万能ではないという認識を持つことが非常に重要です。

ADASの主な限界点としては、まず対象物をセンサーが認識しきれないケースが挙げられます。雨や霧、そして今回の事故現場となったトンネル内のような環境では、センサーの性能が十分に発揮されないことがあります。

また、ドライバーの過信も大きな問題です。ADASが搭載されているからといって、ドライバーが注意を怠ったり、システムに全面的に頼り切ってしまったりすることで、かえって事故につながるケースも少なくありません。

さらに、減速開始のタイミングが遅れる場合があるなど、システム側の反応速度にも限界があることを理解しておく必要があります。

実際、最近ではADAS搭載車による事故が増加しているという報告もあり、「装備していれば安心」という考え方を見直す必要があるでしょう。

例えば、自動ブレーキが反応しなかったとして電柱や壁に衝突する事例や、ACC走行中に前方の停止車両を認識できずに追突する事例、車線逸脱警報を無視し続けて中央分離帯に接触するといった事例が報告されています。

これらの多くは、技術そのものの問題というよりも、「ドライバーの過信」と「環境条件の限界」によって事故が発生していると見られています。

このような状況は、特に高齢ドライバーの安全運転支援においても課題を提起しています。

高齢になると、シフトの「D」や「R」の意味が一瞬で分からなくなることもあるなど、操作の判断に時間がかかることがあります。

スズキの新型スイフトなど、一部の車種では音声によるシフトポジション案内機能が搭載されており、誤操作防止に役立っていますが、普通車全体を見渡しても、このような音声案内機能が標準搭載されている車種はほとんどありません。

技術的には可能でありながら普及が進んでいないのは大きな課題であり、今後は高齢者が安全に運転を続けるための最低限の支援装備として、こうした音声案内システムの義務化も検討すべきではないでしょうか。

繰り返しますが、安全装備はあくまで「補助輪」に過ぎません。

最終的な判断とブレーキ操作を行うのは、やはり“人間”であるドライバー自身なのです。

広末涼子さんの双極性障害とバセドウ病

広末涼子さんの交通事故と、その後の病院での行動が報じられた後、所属事務所から彼女が「双極性感情障害」と「甲状腺機能亢進症(バセドウ病)」という二つの病気と診断されたことが公表されました。

これらの病気が、今回の事故やその後の行動にどのように影響を与えた可能性があるのかは、多くの人が関心を寄せる点です。

まず、「双極性感情障害」についてご説明します。これは、気分が異常に高揚する「躁状態」と、気分がひどく落ち込む「鬱状態」を周期的に繰り返す精神疾患です。

躁状態の時には、普段とは異なる衝動的な行動が増えたり、危険に対する認識が低下したりすることがあります。

例えば、普段はしないような無謀な運転をしてしまったり、自己抑制が効かなくなったりするケースも考えられます。

今回のように、制限速度を大幅に超える時速165km以上での走行や、トンネル内で側壁に複数回衝突するような運転は、躁状態における衝動性や危険認識の低下が影響した可能性も否定できません。

一方で、「甲状腺機能亢進症」、特にその代表的な疾患である「バセドウ病」も、広末さんの状況に影響を与えた可能性があります。

甲状腺ホルモンは体の代謝をコントロールする重要なホルモンですが、このホルモンが過剰に分泌されると、動悸、発汗、手の震え、そしてイライラや不眠といった精神的な症状が現れることがあります。

運転中にこれらの身体的・精神的な症状が現れれば、集中力が散漫になったり、急な操作ミスを引き起こしたりするリスクが高まることは容易に想像できます。

本来は冷静な判断が求められる運転において、このような症状は大きな妨げとなり得ます。

このように、双極性感情障害とバセドウ病、それぞれが持つ特性が、広末さんの事故前の運転状況や、事故後の病院での行動に複合的に影響を及ぼした可能性が指摘されているのです。

注目される医薬品の「薬の副作用」

交通事故の要因というと、多くの方が飲酒運転や居眠り運転、スマートフォンの「ながら運転」などを思い浮かべるかもしれません。

しかし、広末涼子さんの事例をきっかけに、今、改めて注目されているのが、実は身近な「医薬品の副作用」が交通事故に与える影響です。

これは、違法薬物の使用運転だけでなく、医師から処方される医療用医薬品や、薬局で手軽に購入できる市販薬にも当てはまる問題なのです。

多くの医薬品、特に睡眠薬、抗アレルギー薬(花粉症の薬など)、抗うつ薬、咳止めなどには、添付文書に「眠気やめまい、ふらつき」といった副作用が明記されており、「自動車の運転を避けること」という警告が記載されています。

これは、これらの副作用が運転能力を著しく低下させる危険性があるためです。

しかし、忙しい現代社会において、添付文書を隅々まで読む人は決して多くありません。

そのため、知らず知らずのうちに、運転に影響を及ぼす薬を服用してしまっているケースも考えられます。

特に、高齢者の運転においては、この問題はさらに深刻になります。

多くの高齢者、具体的には8〜9割の方が複数の医薬品を服用していると言われています。

複数の薬を服用することで、それぞれの薬の副作用が重なり合ったり、薬同士の相互作用によって予期せぬ副作用が現れたりするリスクが高まります。

これが、高齢者に多いブレーキとアクセルの踏み間違いなどの事故を引き起こす一因となっている可能性も指摘されているのです。

過去には、医薬品の副作用が原因で発生した交通事故について、患者への説明義務を怠ったとして医師や製薬会社が責任を問われた裁判事例も多数存在します。

これは、医療従事者側にも、患者に対して薬の副作用と運転のリスクについて、より丁寧な説明が求められていることを示しています。

医薬品が引き起こす異常行動とは

医薬品の副作用と聞くと、眠気やめまいといった身体的な症状を想像しがちです。

しかし、医薬品が単なる運転能力の低下だけでなく、他者への攻撃性を含む「異常行動」を引き起こす可能性もあるという点です。

広末涼子さんが事故後に病院で看護師に暴行を加えたという事例は、この問題の深刻さを示唆しています。

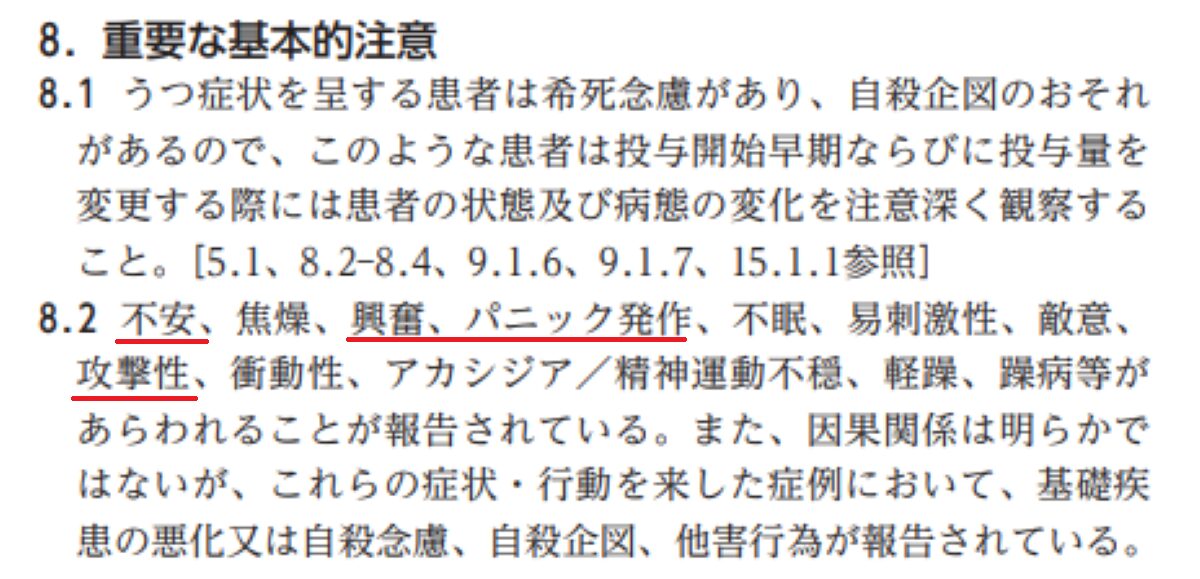

例えば、抗うつ薬の中には、「トレドミン」のように、添付文書に「不安、興奮、パニック、攻撃性」といった精神神経系の副作用が明記されているものがあります。

これらの副作用は、服用している人の精神状態に大きな影響を与え、普段では考えられないような行動を引き起こす可能性があります。

広末さんの病院での行動は、これらの医薬品の副作用や、あるいは薬の服用を急に中止したことによる「離脱症状」と酷似しているという見方もできます。

離脱症状とは、特定の薬の服用を中断した際に現れる様々な不快な症状のことで、精神的な不安定さや攻撃性が含まれることもあります。

このことは、看護師が患者から暴行を受けるような事例であっても、その原因が患者の飲んでいる薬にある可能性を考慮する必要があることを示唆しています。

単純に患者の性格や意図によるものだと決めつけるのではなく、その背景に医学的・薬学的な要因が潜んでいる可能性に目を向けるべきです。

このように考えると、交通事故の背後には、病気だけでなく、医薬品が原因として潜んでいることがあるという結論に至ります。

医薬品の服用者自身はもちろんのこと、医療従事者、そして社会全体が、医薬品の副作用が引き起こす可能性のある異常行動について、より深い理解を持つことが非常に重要です。

<トレドミン添付文書より>

広末涼子さんの事故、165㎞走行の法的側面

想定される刑事責任の可能性

広末涼子さんの交通事故は、法的な観点から見て、いくつかの刑事責任が問われる可能性を秘めています。

特に注目されるのは、新東名高速道路での追突事故に関してです。

この事故では、広末さんが運転する車が制限速度を大幅に超える時速165km以上で走行し、トンネルの側壁に複数回衝突した後、大型トレーラーに追突したとされています。

このような運転状況は、非常に危険な行為と見なされるため、「自動車運転処罰法」に基づく「危険運転致傷罪」が成立する可能性が高いと考えられます。

危険運転致傷罪は、アルコールや薬物の影響、または著しい高速度など、危険な方法で車を運転し、人に傷害を負わせた場合に適用される罪です。

今回の事故では、同乗者が骨折の怪我を負ったと報じられており、これが致傷罪の要件を満たすことになります。

過去の裁判例を見ても、時速216kmで危険運転が認定されたケースや、時速94kmであっても運転の制御が困難な状況であれば成立したケースが存在します。

そのため、単に速度超過があったというだけでなく、運転の制御を失い、衝突に至ったという一連の状況が、危険運転と判断される大きな要素となるでしょう。

一方で、事故後に搬送された病院で看護師に暴行を加えたとされる件については、「刑法」に基づく「傷害罪」に該当する行為です。

しかし、この件に関しては、すでに看護師側との示談が成立していると報じられています。

日本の刑事司法では、被害者との示談が成立している場合、検察が起訴を見送る「不起訴」となるケースが少なくありません。

そのため、最終的に広末さんが法的な責任を問われるのは、主に交通事故に関する危険運転致傷罪に絞られる可能性が高いと見られています。

このように、一連の出来事であっても、法的には異なる罪として扱われ、それぞれの状況が最終的な司法判断に影響を与えることになります。

今回の事故は、危険運転に該当するのか?

今回の広末涼子さんの交通事故が「危険運転」に該当するのかどうかは、多くの人が関心を寄せる点です。

もちろん、一般的に危険運転と聞くと、飲酒運転や無謀な蛇行運転などを想像するかもしれません。

しかし、自動車運転処罰法における「危険運転」の定義は、それだけにとどまりません。今回の事故状況を詳しく見ていくと、危険運転に該当する可能性が十分に考えられます。

まず、最も注目されるのは、制限速度120kmの区間を時速165km以上で走行していたという事実です。

これは大幅な速度超過であり、それだけでも危険な運転行為と見なされます。

しかし、それ以上に重要なのは、走行中にトンネルの側壁に複数回衝突し、最終的に大型トレーラーに追突したという点です。

このような挙動は、運転者が車両の制御を失っていたことを強く示唆しています。

危険運転致死傷罪では、単なる速度超過だけでなく、「その進行を制御することが困難な高速度」での運転も危険運転と定義されています。

また、前述の通り、広末さんが双極性感情障害やバセドウ病と診断されたことも、この判断に影響を与える可能性があります。

これらの病気が運転能力に影響を与え、結果として制御困難な状況を引き起こしたと判断されれば、危険運転として認定される要素となり得ます。

例えば、躁状態による衝動性や、バセドウ病によるイライラや手の震えなどが運転に影響し、通常の運転が困難になったとすれば、それは運転者の健康状態が危険運転に繋がったと見なされるかもしれません。

このように考えると、今回の事故は、単なる不注意による事故ではなく、大幅な速度超過と、それに伴う運転制御の困難さ、さらに病気の影響といった複数の要素が複合的に絡み合い、危険運転に該当すると判断される可能性が高いと言えるでしょう。

危険運転致死傷罪は?(法制審議会)

広末涼子さんの交通事故は、単なる個人の問題としてだけでなく、日本の交通法規、特に「危険運転致死傷罪」のあり方についても、改めて議論を促すきっかけとなりました。

現在、法務大臣の諮問機関である法制審議会では、この危険運転致死傷罪に関する重要な議論が進められています。

これは、近年の多様な事故形態に対応するため、現行法の見直しが検討されているためです。

主な論点の一つに、高速走行を危険運転と認定する際の客観的な基準を設けるべきか、という点があります。

例えば、時速150km以上、または制限速度にプラス50km以上といった具体的な速度基準を設けることが議論されています。

今回の広末さんの事故では、時速165kmという速度が判明しており、これはまさにこの議論の対象となるような高速走行にあたります。

また、危険運転致傷罪の懲役刑の上限を、現在の15年から20年に引き上げるべきかという量刑の引き上げについても検討が進められています。

これは、危険な運転行為に対する社会の厳しい目を反映し、より重い罰則を科すことで、同様の事故を抑止する狙いがあると考えられます。

さらに、運転に支障をきたす特定の病気、例えばてんかんや睡眠障害、そして今回の事例のように薬物の影響による運転を、危険運転としてどのように扱うかという点も、非常に難しい判断が求められる論点となっています。

病気や薬の影響下での運転は、ドライバー自身の意識や意図とは異なる結果を招く可能性があるため、その法的責任の範囲をどのように定めるべきか、慎重な議論が重ねられているところです。

今回の広末さんの事故は、高速走行と病気、そして薬の影響という複数の要素が絡む複雑なケースであり、今後の法改正の議論に大きな影響を与える可能性を秘めていると言えるでしょう。

事故における二つの罪の扱い

広末涼子さんの今回の事故は、一見すると一つの交通事故に見えますが、法的には大きく二つの異なる犯罪が連続して発生したケースとして扱われる可能性があります。

一つは、新東名高速道路での追突事故に関するもの、もう一つは、事故後に搬送された病院で看護師に暴行を加えたとされる件です。

まず、交通事故については、「自動車運転処罰法」に基づく「危険運転致傷罪」が成立する可能性が指摘されています。

時速165kmという大幅な速度超過に加え、トンネルの側壁に複数回衝突するなど、運転の制御が困難であったと見られる状況は、危険運転と判断される要素を含んでいます。

同乗者が骨折の怪我を負ったことも、この罪の成立要件を満たす可能性があります。

過去の裁判例では、時速216kmでの認定や、時速94kmでも制御困難な状況であれば成立したケースが存在することからも、速度だけでなく、運転状況全体が判断のポイントとなります。

一方、病院での看護師への暴行は、「刑法」に基づく「傷害罪」に該当します。

これは、他者に暴行を加え、怪我を負わせた場合に適用される罪です。

しかし、この件については、その後看護師側との示談が成立しているため、検察が起訴を見送る「不起訴」となる可能性が高いとされています。

日本の刑事司法では、被害者との示談が成立している場合、特に傷害罪のような犯罪では、不起訴となるケースが少なくありません。

そのため、最終的に広末さんが法的な責任を問われる焦点は、交通事故に関する危険運転致傷罪に絞られる可能性が高いと見られています。

二つの異なる法律に基づく罪が絡む複雑な事案であり、それぞれの罪の性質と、その後の示談の有無が、最終的な司法判断に影響を与えることになります。

併合罪になるか?の法的考察

広末涼子さんのケースのように、一連の出来事の中で複数の犯罪行為が行われた場合、「併合罪」という概念が法的に検討されることがあります。

併合罪とは、ある人物が確定判決を受ける前に、複数の罪を犯した場合に、それらの罪をまとめて裁判で審理し、刑を定めるというものです。

今回のケースでは、危険運転致傷罪(自動車運転処罰法)と傷害罪(刑法)という、異なる法律に基づく二つの罪が問題となりました。

本来であれば、危険運転致傷罪と傷害罪の両方で起訴された場合、これらは併合罪として扱われ、裁判所はそれぞれの罪に対して刑を定め、その合計刑期の上限内で最終的な刑を言い渡すことになります。

しかし、前述の通り、広末さんの傷害罪については、看護師側との示談が成立しているため、不起訴となる可能性が高いとされています。

もし傷害罪が不起訴となれば、法的に罪が問われるのは危険運転致傷罪のみとなるため、併合罪として扱われることはありません。

このため、今回のケースでは、最終的に危険運転致傷罪のみで起訴されるシナリオが有力視されています。

危険運転致傷罪で起訴された場合、裁判員裁判の対象となり、実刑判決(懲役刑)が下る確率は7〜8割とされています。

これは、危険運転に対する社会の厳しい姿勢と、裁判員制度が導入されて以降、国民の感覚が判決に反映されやすくなった傾向を示しています。

しかし、示談が成立していることや、本人が深い反省を示していること、そして病気の影響も考慮されるため、執行猶予が付く可能性もゼロではありません。

執行猶予とは、一定期間、刑の執行を猶予し、その期間中に問題を起こさなければ刑務所に入らなくて済むという制度です。

このように、広末涼子さんの事故は、単一の罪ではなく、複数の行為が絡み合う複雑な法的側面を持っており、それぞれの罪の状況や、示談の有無が最終的な司法判断に大きく影響を与えることになります。

飲酒運転だけでなく薬の副作用も考慮に

交通事故の原因として、飲酒運転の危険性は広く認識され、厳しく罰せられています。

しかし、広末涼子さんの事例が浮き彫りにしたのは、飲酒運転と同様に、あるいはそれ以上に、見過ごされがちな「医薬品の副作用」が交通事故に与える影響の大きさです。

これは、社会全体でより深く理解し、対策を講じるべき重要な問題だと考えられます。

多くの医薬品、例えば睡眠薬や抗アレルギー薬、抗うつ薬、さらには一般的な咳止めなどにも、眠気やめまい、集中力の低下といった副作用が記載されています。

これらの副作用は、運転能力を著しく低下させる可能性があります。添付文書には「自動車の運転を避けること」という警告が記載されているにもかかわらず、その重要性が十分に認識されていないのが現状かもしれません。

特に、高齢者の運転においては、この問題はより深刻です。多くの高齢者が複数の医薬品を服用しており、薬の組み合わせや相互作用によって、予期せぬ副作用が現れたり、既存の副作用が増強されたりするリスクが高まります。

これが、高齢者に多いブレーキとアクセルの踏み間違いなどの事故の一因となっている可能性も指摘されています。

また、薬の副作用は、単に運転能力を低下させるだけでなく、広末さんの事例のように、他者への攻撃性を含む「異常行動」を引き起こす可能性も示唆されています。

精神系の医薬品、例えば抗うつ薬の中には、不安や興奮、パニック、攻撃性といった精神神経系の副作用が明記されているものもあります。

広末さんが病院で看護師に暴行を加えたという行動は、これらの副作用や、薬の離脱症状と酷似しているという見方もあります。

つまり、交通事故の背後には、飲酒だけでなく、医学的・薬学的な要因、特に医薬品の副作用が潜んでいることがあるという認識を持つことが不可欠です。

看護師が患者から暴行を受けるような事例であっても、安易に患者のせいにすべきではなく、その背景に薬の影響がないかを考慮する必要があります。

医薬品の服用者、医療従事者、そして社会全体が、この問題に対してより深い理解を持つことの重要性を強く訴えたいと思います。

あわせて読みたい

>>広末涼子 車種はジープ グランドチェロキー!自動ブレーキ搭載車でも衝突事故が起きた理由は?

広末涼子さんの事故、165㎞走行から見えてくること

- 広末涼子が新東名高速で時速165km以上の追突事故を起こした

- 事故後、病院で看護師に暴行を加え傷害容疑で現行犯逮捕された

- 違法薬物は検出されず、医薬品服用歴が事故や行動に影響した可能性が指摘された

- 双極性感情障害と甲状腺機能亢進症(バセドウ病)と診断されたことを公表した

- 躁状態は衝動的行動や危険認識低下、バセドウ病はイライラなど運転リスクを高める

- 事故車両はジープ・グランドチェロキー(WK型)で、当時のADASには限界があった

- ADASはあくまで運転支援であり、万能ではないことを理解すべきだ

- 雨やトンネルなど環境条件、ドライバーの過信がADAS搭載車でも事故につながる

- 多くの医薬品の添付文書には眠気やめまいなどの副作用と運転回避の警告がある

- 高齢者の多剤服用は副作用や相互作用による事故リスクを高める

- 医薬品の副作用は、他者への攻撃性を含む異常行動を引き起こす可能性がある

- 事故後の広末の行動は医薬品の副作用や離脱症状と酷似している

- 交通事故の背景には、病気や医薬品が原因として潜むことがある

- 高速走行と運転制御の困難さから、今回の事故は危険運転に該当する可能性が高い

- 法制審議会で危険運転致死傷罪の基準見直しや量刑引き上げが議論されている

- 飲酒運転だけでなく、医薬品の副作用も交通事故の重要な要因として考慮すべきだ