四毒抜き健康法は、単なる食事制限ではなく、日本人本来の健康を取り戻すための和食への回帰を促します。

近年、小麦、植物性の油、牛乳乳製品、甘いものという特定の四つの食品群を「四毒」とみなし、これを抜くことで心身の健康維持を目指し、不調を遠ざけるという考え方が注目を集めています。

四毒抜きとは和食を食べることと同義であり、その実践には、何を、どの優先順位で避けるかの知識が不可欠です。しかし、真の健康改善には、それだけでは不十分です。柔らかいものばかりで衰えた噛む力(咀嚼力)を回復させ、硬い玄米をしっかり噛み砕くことが鍵となります。

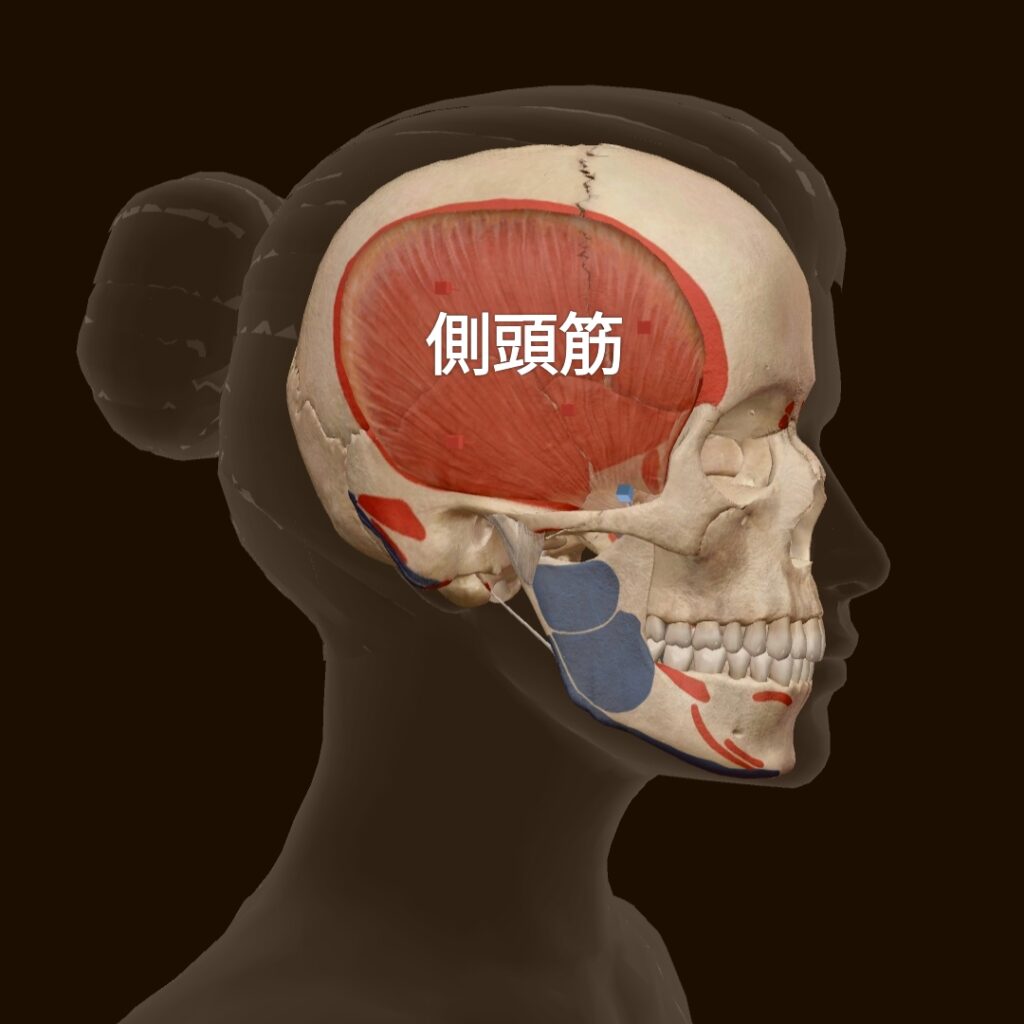

現代人に足りないのは噛む回数だけではないのです。特に、顎を強く噛みしめるために必要な側頭筋の重要性は計り知れず、柔らかいガムでは鍛えられない咀嚼筋を意識的に使う必要があります。この咀嚼力の低下は、血清アミラーゼの数値を一つの目安とする考え方もあり、咀嚼習慣を振り返る指標として現れます。

本記事では、この和食と四毒抜き、玄米で鍛える「噛む力」が、草食動物と肉食動物の顎からわかる人間の雑食性、さらには咀嚼が作る日本人の顔と歯科矯正の関連性まで、どのように私たちの身体と精神、そして文化に影響を与えているかを詳細に解説します。

将来的な歯科矯正の不安を減らす健やかな顎の発育のために親が教えるべきことや、噛む回数を増やす無印良品のスプーン活用術といった具体的な実践方法、さらには「四毒抜き」をPRする和食店を営む方はチャンスというビジネス視点、そして最終的に純和食で心身の健康と大和魂を取り戻そうという結論まで、深く掘り下げていきます。

この記事のポイント

- 四毒抜きが伝統的な純和食への回帰を目指す健康法であること

- 四毒(小麦、植物性油、牛乳乳製品、甘いもの)を抜くべき明確な優先順位とその理由

- 健康には噛む回数だけでなく、硬いものを噛み砕く側頭筋を使った「噛む力」が重要であること

- 硬い玄米を噛む習慣が顎の発達を促し、歯科矯正の予防や日本人の顔つき形成に繋がること

和食と四毒抜き、玄米で鍛える「噛む力」

四毒抜きとは和食を食べること

「四毒抜き」とは、特定の4つの食品を食生活から排除することで、体調不良や病気の原因を取り除くことを目指す健康法です。この健康法が結果的に目指しているのは、純粋な和食を中心とした食生活への回帰に他なりません。提唱者である吉野敏明先生の考え方によれば、現代の日本人が常食している特定の食品が、本来の日本人の体質や健康を損なう「毒」と見なされています。その「毒」を抜いた先に残るのは、自然と伝統的な一汁三菜に代表される和食の形です。ご飯(できれば玄米)、味噌汁、焼き魚や煮魚、そして野菜を中心とした煮物やぬか漬けといった発酵食品がその柱となります。特にぬか漬けは、米ぬかに含まれる良質な植物油(アルファリノレン酸、リノール酸など)を摂取できる重要な役割を果たします。つまり、この健康法の本質は、制限することではなく、戦後の食生活で日本に入り込んできた「毒」を避け、日本人の遺伝子に合った伝統的な和食へと立ち戻ることにあると言えます。和食には、現代食で過剰になりがちな糖質や脂質、添加物を避け、必要な栄養素をバランスよく摂取し、体を正常な状態に戻す力があると考えられています。

四毒を抜くべき優先順位とその理由

四毒抜き健康法では、ただ闇雲に4つの食品を避けるのではなく、抜くべき明確な優先順位が示されています。

その順番は、1番が小麦、2番が植物性の油(オリーブ油・亜麻仁油を含む)、3番目が牛乳乳製品(ヨーグルト・アイスクリーム)、そして4番目が甘いもの(砂糖・糖度の高い果物など)です。この順番には理由があります。まず、最も優先される小麦は、パンや麺類など現代の食事に深く浸透しており、グルテンなどの影響が体に及ぼす悪影響が指摘されています。次に植物性の油(サラダ油など)は、摂取カロリーが高く、現代人が過剰に摂りがちな食品の代表であり、体の炎症を引き起こしやすいとされるリノール酸などが多く含まれています。これらを抜くだけで、食事全体のカロリーが大きく減少し、体質改善のスタート地点に立つことができます。牛乳乳製品は、特に日本人には消化が難しいとされることも多く、腸内環境への影響が考慮されます。最後に甘いものは、依存性が高く、血糖値の急激な上昇と下降を引き起こし、様々な体調不良の原因となるため、最後に断つべきものとされています。この優先順位に従って段階的に抜くことで、急激な変化による体の負担を避け、無理なく純和食への移行を成功させ、病気になりにくい健康な体を目指すことができると提唱者は述べています。

現代人に足りないのは噛む回数だけではない

健康のために「よく噛むこと」の重要性は広く知られていますが、四毒抜き健康法の考え方では、単に咀嚼回数を増やすだけでは不十分であり、同時に噛む力(咀嚼力)を鍛えることが極めて重要であるとされています。現代の食生活はケーキやアイスクリーム、柔らかいパンなど、ほとんど噛まずに飲み込める食品であふれており、その結果、食べ物を強く噛み砕くために使う側頭筋(そくとうきん)が発達していない人が増えています。側頭筋は、顎をグッと強く噛みしめる際に主に使われる筋肉で、硬いものを噛み砕く力、すなわち咀嚼力の中核を担います。これに対して、グニグニと細かく噛む動作に主に使われる咬筋(こうきん)だけを鍛えるガムでは、側頭筋の強化には繋がりません。この咀嚼力の低下は、穀物の中でも特に硬い玄米を食べる際に顕著に現れます。しっかり噛み砕く力がないと玄米を十分に消化できず、未消化のまま腸に送られてしまい、体調を崩す原因になりかねません。血液検査で血清アミラーゼの数値が高い場合、それは消化酵素が膵臓から過剰に動員されているサインであり、よく噛めていないことの客観的な証拠となり得ます。つまり、単なる回数ではなく、硬いものを噛み砕く力、すなわち側頭筋を鍛えることが、消化吸収を助け、真の健康へと繋がる鍵となるのです。

硬いものを噛み砕く噛む力 側頭筋の重要性

現代の食生活において失われつつある「噛む力」、すなわち咀嚼力を維持・強化する上で、側頭筋(そくとうきん)は極めて重要な役割を担っています。この側頭筋は、こめかみの辺りから下顎へと伸びている筋肉で、主に顎を強く噛みしめる動作や、硬い食べ物を噛み砕く際に強力な力を発揮します。動物の分類で見ると、ライオンなどの肉食動物の顎が、この側頭筋を使ってハサミのように食べ物を噛み切る構造になっているのと類似しており、人間にとっても硬い肉や繊維質な穀物(例:玄米)などを食べる際には欠かせない筋肉です。しかし、現代人が好むケーキ、アイスクリーム、柔らかいパン、麺類といった、ほとんど噛む必要がない食品ばかりを摂取していると、側頭筋が十分に活動せず、その機能は低下していきます。力が弱くなった側頭筋では、たとえ「よく噛もう」と意識して咀嚼回数を増やしたとしても、硬いものを細かくすり潰すことができず、消化不良を起こしやすくなります。この咀嚼力の低下は、顎の形態や顔つきにも影響を与え、顎顔面の発育不全や、将来的な歯科矯正の必要性にも繋がる可能性が指摘されており、単なる消化の問題に留まらない重要性を持っています。側頭筋を意識的に使い、硬い食べ物を積極的に食生活に取り入れることが、健康的な体だけでなく、日本人の顔の骨格を維持するためにも必要不可欠だと言えます。

ガムでは鍛えられない咀嚼筋(そしゃくきん)

「よく噛む」ための訓練としてガムを推奨する意見もありますが、四毒抜き健康法の視点から見ると、ガムを噛む行為だけでは、現代人に特に不足している「噛む力」を効果的に鍛えることはできません。咀嚼に関わる筋肉には、顎を強く噛みしめる際に主に使われる側頭筋と、グニグニともぐもぐ動かす動作に主に使われる咬筋(こうきん)があります。人間の咀嚼は、この二つの筋肉が連携して行われますが、その力の割合は側頭筋が約60~70%と、はるかに大きな力を占めています。ガムは非常に柔らかいため、主に咬筋しか鍛えられず、硬いものを噛み砕くために必要な側頭筋を強く活動させることができません。この状態は、握力で例えるなら、柔らかいボールをニギニギする訓練ばかりをして、鉄棒にぶら下がったり、固いものを強く握りしめたりする訓練をしていないのと同じです。つまり、ガムは「噛む回数」を増やす訓練にはなるかもしれませんが、玄米の粒や梅干しの種のような硬いものを力強く粉砕するための「噛む力」は養えません。このため、本当に咀嚼力を向上させるには、単に口の中で動かすだけでなく、側頭筋を最大限に使うような、煎り大豆や硬い根菜など、純和食にあるような、固くて丈夫な食材をしっかり噛みしめる習慣が必要とされます。

血清アミラーゼでわかる咀嚼力の低下

自分の咀嚼力が十分に機能しているかどうかは、実は血液検査の結果から客観的に判断できる可能性があります。その指標の一つが血清アミラーゼという数値です。アミラーゼは、炭水化物を消化する酵素で、主に唾液腺と膵臓から分泌されます。食べ物を口に入れたとき、まず唾液中のアミラーゼが炭水化物(特に米など)を分解し始めます。しかし、パンやアイスクリームなどの柔らかいものばかりを食べている人や、玄米などの硬いものを十分に噛み砕いていない人の場合、唾液腺のアミラーゼでは十分に分解が進まないまま、食べ物が胃や腸に送られてしまいます。すると、体が未消化の炭水化物を処理しようとして、今度は膵臓がアミラーゼを大量に分泌し、消化を助けようとします。この膵臓からの過剰なアミラーゼ分泌の一部が血液中に漏れ出し、血液検査で血清アミラーゼの値が高く検出されることがあります。急性膵炎などの病的な原因がないにもかかわらずこの数値が高い場合、吉野先生の理論では、それは「よく噛めていない」ことのサインの一つと捉えられており、消化器の専門的な診断とは別の視点から自身の習慣を見直すバロメーターになります。玄米などの健康的な食材を食べていても、噛む力が弱いために消化不良を起こし、むしろ体調を崩してしまう糖新生の人にも、この現象が見られがちです。したがって、血清アミラーゼの値は、自身の咀嚼習慣を見直すための重要な健康バロメーターと言えます。

和食と四毒抜き、玄米が形作る日本人の顔と食育

草食動物と肉食動物の顎からわかる人間の雑食性

人間の食性と体の構造を理解する上で、草食動物と肉食動物の顎の構造を比較することは非常に示唆に富んでいます。例えば、馬のような草食動物は、前歯はあっても犬歯が発達せず、主に奥歯(臼歯)が平坦で広い面積を持ち、横方向に顎を大きく動かして、繊維質の草や穀物をすり潰すことに特化しています。これは、顎の筋肉(咬筋など)が、奥歯に力が集中するように配置されているためです。対照的に、猫のような肉食動物は、鋭い犬歯が発達し、奥歯も尖っていて、顎は上下方向の動き(ハサミで噛み切るような動き)に特化しており、獲物の肉を引き裂くことに適しています。この動きは、主に側頭筋という、顎を強く引き上げる筋肉の働きによるものです。これらに対し、人間の顎の構造は、これらの動物のちょうど中間に位置しており、犬歯、前歯、奥歯がバランス良く配置され、また咀嚼筋も側頭筋と咬筋の両方を使いこなせる構造になっています。この中間の構造こそが、人間が穀物、野菜、魚、肉など、幅広い食物を消化できる雑食性の証拠です。提唱者である吉野敏明先生は、この人間の雑食性を踏まえ、日本人が本来食べてきた純和食こそが、このバランスの取れた顎の機能と体の健康を維持するために最適であると示唆しています。つまり、どんな食べ物を、どのような咀嚼で食べてきたかが、人間の顔や体つきの歴史を物語っていると言えるでしょう。

咀嚼が作る日本人の顔と歯科矯正の関連性

私たちが普段行っている咀嚼の習慣は、食べ物を消化するだけでなく、実は顔面や顎顔面の骨格形成に決定的な影響を与えています。特に成長期において、硬いものをしっかりと噛み砕く習慣があるかどうかは、「日本人の顔」の健全な発育に深く関わってきます。伝統的な純和食、特に玄米や根菜といった硬い食材は、顎を強く噛みしめる側頭筋や、奥歯ですり潰す咬筋を活発に使わせます。これらの咀嚼筋が十分に発達することで、顎の骨格に適度な負荷がかかり、顎全体が大きく、そして適切な形に成長します。その結果、歯が並ぶスペースが確保され、歯並びが整った、つまり理想的な「日本人の顔」が形成されるのです。逆に、現代の食生活のように、パン、麺類、加工食品、柔らかいお菓子など、噛む力を必要としない食品ばかりを摂取していると、咀嚼筋が十分に発達せず、顎骨の発育も不十分になります。顎が小さく、狭いまま成長すると、永久歯が生えるスペースがなくなり、歯並びが悪化します。これが、多くの子供たちに歯科矯正が必要になる大きな原因の一つです。つまり、噛む習慣は見た目の問題だけでなく、呼吸や嚥下といった基本的な機能にも影響を及ぼし、将来的な歯並びのトラブルを未然に防ぎ、健やかな顎の発育を支えるためにも、硬いものをしっかり噛む食習慣が重要であると言えます。

歯科矯正が必要なくなるために親が教えるべきこと

子どもの健全な成長と、将来的に歯科矯正を必要としない健康的な顎の発育を促すためには、親による食育と習慣づけが極めて重要です。提唱者の考えによれば、顎顔面の発育は乳幼児期から始まり、おっぱいの吸い方や指しゃぶりの仕方といった些細な行動から影響を受けます。そのため、親は、子どもが幼少期から硬いものをしっかり噛む機会を積極的に与える必要があります。具体的には、玄米や雑穀、硬い根菜、煮干し、煎り大豆といった、純和食で使われる噛み応えのある食材を日常的に取り入れることが推奨されます。特に玄米は、白米とは異なり、強く噛み砕く力(主に側頭筋を使う力)を必要とするため、顎の発達を促すのに最適です。また、「よく噛みなさい」と口で言うだけでなく、親自身が実践し、子どもに正しい咀嚼(最初強く噛み砕き、その後にすり潰す)を教えることも大切です。さらに、やわらかい食べ物や四毒(特に甘いもの)に偏った食生活を避けることで、顎骨の発達を妨げる原因を取り除くことができます。このように、子どもの食生活と咀嚼の習慣を管理し、顎顔面が正しく発育できる環境を整えることは、「一生の財産となる健やかな口内環境を育む」という親の責任であり、子どもの大和魂を育むための第一歩であると強調されています。

噛む回数を増やす無印良品のスプーン活用術

日常生活の中で意識せずに噛む回数を増やすための具体的な工夫として、小さめの食器やカトラリーを取り入れる方法があります。テレビ番組『ためしてガッテン』でも紹介された実験によれば、カレーを食べる際にスプーンを小さいものに変えるだけで、咀嚼回数が大幅に増加するという結果が示されました。この知見は、無印良品の「ステンレス ロングドリンクスプーン 約20cm」のような、通常のカレースプーンよりも柄が長く、すくう部分が小さいスプーンを活用することで応用できます。小さなスプーンで食べることで、一度に口に運ぶ量が自然と少なくなり、結果として口に入れたものを早く飲み込むことができず、意識せずとも自然に噛む回数を増やすことに繋がります。特に、カレーのように植物性の油や砂糖が使われがちな料理(四毒の一部が含まれる可能性のある料理)を食べる際にこのスプーンを使うと、食べ過ぎを防ぎ、消化を助ける効果も期待できます。四毒抜きを実践している人や、噛む力を鍛えたいと考える人にとって、このような小さな工夫は、特別な努力や意識改革を必要とせず、毎日の食習慣を改善する手軽な「投資」となります。まずは、普段使用している食器を見直し、小さなスプーンや箸で食べる習慣を取り入れることから始めてみましょう。

「四毒抜き」をPRする和食店を営む方はチャンス

「四毒抜き」健康法は、和食を中心とした食生活への回帰を促すものであり、現在和食店を営んでいる方々にとって、大きなビジネスチャンスとなり得ます。提唱者である吉野敏明先生のファン層は増加しており、実際に四毒抜きラーメン店が大盛況という事例も生まれています。この健康法が求める「毒」を抜いた食事は、まさに純和食の姿そのものであり、多くの和食店がすでに提供しているメニューの多くが該当します。特に、小麦、植物性油、乳製品、甘いものを徹底的に排除したメニューを提供し、「四毒抜き」のコンセプトを取り入れたメニューであることをPRすることで、健康意識の高い顧客層への新たなアプローチが可能となります。具体的には、玄米の提供を強化し、その硬さがもたらす咀嚼力向上と顎の発達、ひいては歯科矯正の予防に繋がるという健康メリットを積極的に説明する店主になることが推奨されます。顧客に対して、玄米をしっかり噛むことの重要性や、四毒抜きの健康効果を語れるようになれば、単なる食事を提供するだけでなく、健康法を広めるアドバイザーとしての価値も加わり、他店との差別化が図れます。和食店がこの「四毒抜き」を掲げ、健康を意識した食事と正しい食習慣を伝えることで、地域社会の健康増進に貢献し、大繁盛店となる可能性を秘めていると言えます。

完全完璧 四毒抜きラーメン‼東京墨田区のラーメン屋さんの天晴屋さんです。完全四毒ぬきなのに、しっかりラーメンの味でウマい‼わたしも9年ぶりくらいにラーメン食べました。四毒が入っていないので、ドンブリのスープも全部飲みました‼ pic.twitter.com/8qbwOSEedQ

— 吉野敏明(よしりん) (@yoshirin100) August 5, 2025

純和食で心身の健康と大和魂を取り戻そう

伝統的な純和食の食生活への回帰は、単に身体の健康を取り戻すだけでなく、日本人が本来持っていた精神性(大和魂)の回復にも繋がるという考え方があります。提唱者は、「何を食べ、どんな咀嚼をし、どんな嚥下をしてきたか」が、私たちの顔立ちや、ひいては感情や心の健康にまで影響を与えると説いています。特に、硬い玄米や根菜類などをしっかり噛み砕く習慣は、肉食動物と草食動物の顎のバランスを持つ日本人の身体構造に合った正しい咀嚼を促します。この正しい咀嚼を通じて、顎が正しく発達し、日本人の顔の骨格が形成されるだけでなく、物を丁寧に扱う姿勢や、食べ物への感謝、そして他者への気遣いといった日本的な精神性が育まれると考えられています。戦後、急速に普及した四毒を含む柔らかく加工された食品に偏ることで、日本人の身体構造と精神性から乖離し、様々な「日本の病」が生まれたという視点に立てば、四毒抜きとは、単なるダイエットや体質改善ではなく、日本人が本来の姿を取り戻すための文化的な営みとも言えます。ご飯、味噌汁、ぬか漬けといった純和食を通じて、噛む力を鍛え、心身の健康と、日本人としての大和魂を回復させることが、この健康法の究極的な目標なのです。

和食と四毒抜き、玄米による健康と咀嚼力の回復

- 四毒抜きは、現代食の「毒」を排除し、伝統的な純和食への回帰を目指す健康法である

- 純和食の柱は、ご飯(玄米)、味噌汁、魚、野菜の煮物、ぬか漬けといった一汁三菜である

- 四毒とは、小麦、植物性の油、牛乳乳製品、甘いものの4つである

- 四毒を抜く優先順位は、1番が小麦、2番が植物性の油、3番が牛乳乳製品、4番が甘いものである

- 四毒を抜くことで、カロリーの過剰摂取を防ぎ、無理なく体質改善のスタートを切れる

- 健康のためには、単なる咀嚼回数だけでなく、硬いものを噛み砕く**噛む力(咀嚼力)**を鍛えることが重要である

- 噛む力の中核を担うのは、顎を強く噛みしめる際に使われる側頭筋である

- 柔らかいガムでは、主に咬筋しか鍛えられず、側頭筋を強化することはできない

- 玄米のような硬い食材は、白米よりも強く噛み砕く力が必要で、側頭筋の発達に最適である

- 咀嚼力が弱いと玄米を十分に消化できず、未消化のまま腸に送られて消化不良の原因となる

- 血液検査で血清アミラーゼが高い場合、吉野先生の理論ではよく噛めていないことのサインの一つとされている

- 咀嚼習慣は顔面や顎顔面の発育に影響し、噛む力が弱いと歯科矯正が必要になる原因となる

- 人間は肉食動物と草食動物の中間の顎構造を持ち、純和食がこのバランス維持に最適である

- 小さなスプーンを使うなど、食習慣の工夫で意識せずに噛む回数を増やすことができる

- 「四毒抜き対応」をPRすることは、和食店にとって顧客獲得の大きなチャンスとなる

- 純和食への回帰は、身体の健康だけでなく、大和魂の回復にも繋がるとされる

※本記事で紹介している「四毒抜き」および「咀嚼理論」は、吉野敏明先生の提唱する健康理論に基づくものです。個別の体調や疾患については、必ず専門の医療機関にご相談ください。

関連動画

>>よく噛むとは咀嚼回数を多くするだけでなく咀嚼力も上げる=硬いものを噛み砕くこと ケーキやアイスなど噛まないものを食べていた人ほど、糖新生で痩せる

あわせて読みたい

>>「論より証拠」で判断せよ!四毒抜きが怪しいと言われる真相