日本誠真会が提唱するバイナリー発電所とは、沸点の低い液体を熱媒体として利用し、タービンを回して発電する仕組みです。

この発電方法は、火力や原子力のように水を高温・高圧の水蒸気にすることなく、地熱、温泉、産業廃熱など、これまで利用されてこなかった比較的低温の熱源を有効活用できます。このシステムを採用すれば、大規模な森林伐採を伴うメガソーラーや、安全性と廃棄物問題が懸念される原発も不要になります。

日本のエネルギー自給率が低い現状において、バイナリー発電はエネルギー安全保障を確立する鍵となります。しかし、その普及には政治的な課題や利権の問題が存在します。

この記事では、日本誠真会の提言するバイナリー発電の原理と仕組みから、福島・土湯温泉での活用事例、そして北海道から日本全体を救う可能性まで、その課題と未来について解説します。

なぜ今、バイナリー発電が注目されているのか、その理由を探りながら、IHI、東芝、三菱重工といった企業の動向にも触れ、この技術が秘める可能性に迫ります。

この記事のポイント

- バイナリー発電の仕組みとメリット: 低温の熱源で発電できる原理や、国内の未利用エネルギーを活用するメリット。

- 既存エネルギーとの比較と課題: 太陽光や原子力発電との違い、そして普及を妨げる利権や政治的な問題。

- 国内での活用事例と可能性: 温泉地や工場での利用例、そして地熱資源が豊富な北海道での展望。

- 日本誠真会の主張と提言: 吉野敏明氏が唱える「原発24基分」の発電量や、エネルギー安全保障の実現に向けた国策としての提案。

日本誠真会の提言するバイナリー発電所とは

バイナリー発電所とは?その原理と仕組み

バイナリー発電とは、沸点の低い液体を熱媒体として利用し、その蒸気の力でタービンを回して発電する仕組みです。一般的な火力発電や原子力発電は、水を沸騰させて高温・高圧の水蒸気を作り、タービンを回すことで発電します。しかし、バイナリー発電では水ではなく、アンモニアやフロンといった水よりも低い温度で蒸気になる液体を使います。この液体の蒸気がタービンを回すという点は水蒸気を利用した発電方法と同じです。ここで、バイナリーという言葉は「二つの」という意味を表します。これは、水と熱媒体の二つの液体を使って発電するわけではなく、従来の発電方法に加えてもう一つの発電サイクルを組み合わせるという意味合いで名付けられました。例えば、工場の排熱や地熱、ゴミ焼却炉の熱など、これまで捨てられていた比較的低温な熱源でも発電が可能になります。こうした熱源は100℃以下であることも珍しくありませんが、沸点の低い液体を使えば効率的に蒸気を作り出せるため、エネルギーを無駄なく活用できるのです。このため、バイナリー発電は持続可能な社会を目指す上で、非常に重要な技術であると言えるでしょう。

なぜ今バイナリー発電に注目すべきか

今、バイナリー発電に注目すべき理由は、日本のエネルギー自給率の低さと、既存の発電方法が抱える多くの問題にあります。現在の日本のエネルギー自給率はわずか数パーセントであり、その多くを輸入に頼っているのが現状です。これは、国際情勢や資源価格の変動に左右されやすく、国の安全保障上のリスクにもつながりかねません。これまでの日本のエネルギー政策では、再生可能エネルギーとして太陽光発電や風力発電の導入が進められてきました。しかし、太陽光パネルや風力タービンの多くは海外製で、特に人権問題が指摘される地域で製造されたものが含まれる場合があります。また、これらの設備は天候に左右されやすく、夜間や悪天候時には発電できません。さらに、大規模な太陽光発電所を建設するために森林が伐採され、環境破壊につながるケースも少なくありません。一方で、バイナリー発電は国内にある未利用の熱源を有効活用します。ゴミ焼却場の熱や工場の排熱、温泉の熱など、これまで単に大気中に放出されていたエネルギーを利用するため、新たな資源を輸入する必要がありません。このように、輸入に頼らず国内でエネルギーを自給できるバイナリー発電は、日本のエネルギー安全保障を向上させる上で極めて有効な手段となるのです。

地熱発電の課題を解決するバイナリー発電

地熱発電は、火山国である日本にとって大きな可能性を秘めた発電方法です。地下深くにあるマグマの熱を利用して水を温め、水蒸気でタービンを回して発電します。しかし、従来の地熱発電にはいくつかの課題がありました。まず、地熱が温泉水や蒸気として地表に湧き出てくる温度が十分ではない場合、効率的な発電が難しいことです。多くの温泉地では、水の沸点である100℃に達しない場所も少なくありません。また、国立公園や自然公園内に地熱資源が豊富な場所が多く、環境保護や景観維持の観点から開発が制限されることが多々あります。これらの理由から、日本の地熱エネルギーはまだ十分に活用されていません。この課題を解決するのがバイナリー発電です。沸点が低い液体を使うバイナリー発電であれば、100℃以下の比較的低温な温泉水でも発電が可能になります。これにより、これまで開発が難しかった地域でも地熱発電に取り組める可能性が広がります。また、巨大な発電プラントを建設する必要がないため、より小規模で地域に密着した発電所を設置できます。例えば、温泉地の旅館などで自家発電に利用したり、余剰電力を地域に供給したりすることも可能です。このように、バイナリー発電は日本の豊かな地熱資源を有効に活用するための、現実的かつ持続可能な解決策を提供してくれるのです。

温泉地での活用事例:福島・土湯温泉

福島県の奥座敷に位置する土湯温泉は、1000年以上の歴史を持つ湯治場として知られています。この温泉街は、東日本大震災後の停電を経験し、自分たちのエネルギーを自給自足する必要性を痛感しました。そこで、温泉の熱を活用したバイナリー発電所を建設。一般的な地熱発電は200℃以上の熱水が必要ですが、土湯温泉の源泉は130℃と比較的低温です。この課題を解決するため、36℃で沸騰する特殊な液体を熱媒体として利用するバイナリー発電技術を導入しました。

この発電所は、年間約900世帯分の電力を生み出し、1kWhあたり40円で売電することで、年間1億円もの収益を上げています。さらに、この収益は地域社会の活性化に役立てられており、学生や高齢者のバス定期代の無償化に充当されています。また、このバイナリー発電所は観光資源としても注目され、年間2,500人もの見学者が訪れるようになりました。その半分が宿泊客となることで、観光客の増加にもつながっています。

このほかにも、震災で廃業した旅館の跡地を再利用し、新しい宿泊施設や観光交流センターを建設。特に、素泊まり専用の格安ホテルは国内外から多くの観光客を呼び込み、新たな客層を開拓しています。さらに、温泉発電で生じる大量の温水を利用して、エビの養殖事業にも成功。釣ったエビをその場で食べられるアトラクションとして人気を集めています。このように、土湯温泉はバイナリー発電を核とした多角的な事業展開によって、見事にV字回復を遂げ、全国の衰退した温泉街を救うモデルケースとして注目されています。

産業廃熱の利用で電力革命を

産業界から排出される廃熱は、これまで大きなエネルギーロスとして見過ごされてきました。製鉄所、セメント工場、化学プラントなど、多くの工場では製造プロセスで大量の熱が発生し、そのほとんどが大気中に放出されています。これは、エネルギーの無駄であるだけでなく、地球温暖化の一因にもなっています。しかし、この産業廃熱をバイナリー発電に利用することで、まさに電力革命を起こすことが可能です。**日本の産業界全体で生じる廃熱の総量は、原子力発電所数基分にも相当するといわれています。**もし、これらの廃熱をすべて電力に変えることができれば、日本のエネルギー事情は大きく変わるでしょう。工場にとっては、これまで捨てていた熱が新たな収益源となり、電力コストの削減にもつながります。さらに、環境負荷の低減にも貢献できるため、企業のサステナビリティ向上にもつながります。バイナリー発電は、こうした産業廃熱の温度帯に合わせて最適な熱媒体を選定できるため、効率的な発電が可能です。例えば、高温の排ガスだけでなく、比較的低温な排温水など、様々な形態の廃熱に対応できます。このように、バイナリー発電は、これまでの産業構造を変えることなく、エネルギーの有効活用を可能にし、持続可能な社会の実現に大きく貢献する潜在能力を秘めているのです。

政治的な課題も 日本誠真会が目指すバイナリー発電所

原発24基分を実現!国産エネルギー

バイナリー発電の普及は、日本のエネルギー自給率を飛躍的に向上させ、原子力発電への依存を大幅に減らす可能性を秘めています。

日本誠真会の代表である吉野敏明氏によると、バイナリー発電が完全に普及すれば、原子力発電所24基分に相当する電力を生み出すことができるといいます。これは、現在日本で稼働している原子力発電所の数をはるかに上回る量であり、原子力発電所をすべて停止しても電力が賄えることを意味します。この実現には、これまで未利用だった国内の様々な熱源を徹底的に活用することが前提となります。具体的には、地熱、温泉、ゴミ焼却場、工場廃熱など、日本全国に点在する膨大なエネルギー源です。

注釈: この数字はあくまで日本誠真会の主張であり、事実として確立されたものではない可能性があります。

これらの熱源は、すべて国内でまかなえるため、輸入に依存する必要がありません。このため、国際的な政治情勢や資源価格の変動に左右されることなく、安定したエネルギー供給が可能になります。また、原子力発電所が抱える安全性や放射性廃棄物の問題も、バイナリー発電であれば発生しません。これらの技術はすでに確立されており、世界でも導入が進んでいるため、夢物語ではありません。必要なのは、利権や既存のエネルギー政策にとらわれることなく、国全体でバイナリー発電の導入を推進することです。日本誠真会が提唱するように、バイナリー発電を国策とすることで、エネルギー安全保障を確立し、安全でクリーンな国産エネルギーを実現できるのです。

バイナリー発電が日本のエネルギー安全保障を救う

バイナリー発電は、日本のエネルギー安全保障を確立する上で不可欠な技術です。エネルギー安全保障とは、国が必要とするエネルギーを安定的に確保することですが、日本は現在、石油や天然ガス、ウランといった主要なエネルギー資源のほとんどを海外からの輸入に頼っています。このような状況下では、国際情勢の不安定化や紛争、資源国の政策変更などが、日本のエネルギー供給に直接的な影響を与え、経済活動や国民生活に深刻なリスクをもたらす可能性があります。しかし、バイナリー発電は、国内に豊富に存在する未利用の熱源を活用するため、このような外部要因に左右されません。例えば、ゴミ焼却場で毎日発生する熱、全国各地の温泉が持つ地熱、そして工場から排出される廃熱は、すべて日本国内で完結するエネルギー源です。これらの熱源は、たとえ国際的な紛争が勃発しても、価格が高騰することもなく、安定して供給され続けます。さらに、バイナリー発電は大規模な発電所を建設するだけでなく、地域ごとに小規模なプラントを分散して設置できるため、万が一の災害時にも、地域社会への電力供給を維持しやすくなります。このように、海外依存から脱却し、国産エネルギーを最大限に活用できるバイナリー発電は、日本のエネルギー供給体制を根本から強くし、真のエネルギー安全保障を実現するための鍵となるのです。

なぜ普及しない?バイナリー発電の課題

バイナリー発電は非常に優れた技術ですが、その普及にはいくつかの課題が存在します。まず、多くの場所で小規模な発電所を設置することになるため、建設や運営にかかる初期コストが課題です。これは、各熱源の特性に合わせて個別の設計が必要になる場合が多いことに起因します。また、温泉や地熱を利用する場合、その熱源の安定性や持続性を事前に評価するための調査が必要となり、これにも時間とコストがかかります。また、バイナリー発電の効率は、利用する熱源の温度に大きく左右されるため、十分な熱量が確保できない場所では、投資に見合うだけの発電量が期待できない可能性もあります。さらに、バイオマス発電と組み合わせる場合、木材チップや家畜の糞尿、食品廃棄物などの燃料を安定的に確保するためのサプライチェーンを構築する必要があります。現在、これらの燃料は廃棄物として処理されていることが多く、発電に利用するための仕組みが十分に整備されていません。加えて、既存のエネルギー産業が形成する利権構造も、バイナリー発電の普及を妨げる大きな要因となっています。これらの課題を解決するためには、国による強力な政策誘導や、地域社会と連携した新しいビジネスモデルの構築が不可欠となります。

政治家と利権の関係が普及を妨げている

バイナリー発電の普及が遅れている最大の原因は、既存のエネルギー産業が形成する強固な利権構造にあるといえます。原子力、火力、そして太陽光や風力といった大規模なプロジェクトには、莫大な資金が投じられ、特定の企業や団体に巨額の利益をもたらします。そのため、これらの利権に関わる政治家や関係者にとって、小規模で分散型のバイナリー発電が普及することは、自分たちの既得権益を脅かす存在となります。

例えば、原子力発電所の建設や燃料輸入、さらには廃炉や核廃棄物の処理には常に巨額の予算が動き、国民が負担する再生可能エネルギー賦課金も、大規模なメガソーラー事業に流れる現状があります。こうした利権構造は、国の政策決定や法規制に大きな影響力を持つため、バイナリー発電を推進する政策がなかなか進まないのです。

一部の利権のために、これ以上の環境破壊を許してはなりません。

日本誠真会の吉野敏明氏は、過去に代替エネルギーに関わった政治家が利権に負けて失脚したと語っており、自身がもし総理大臣になったら、利権側にメリットのある提案をすることで命を狙われないように工夫すると述べています。これは決して大げさな話ではありません。かつて、ある弁護士事務所の所長が「北海道に石油が見つかった」と出資を募った際、同席していた資産家が「石油には手を出さない方がいい。命を狙われるよ」と警告したという話があります。このような話からも、エネルギー利権の闇の深さがうかがえます。

真に国民の利益を優先するためには、こうした利権と決別し、新しいエネルギー政策へと転換する勇気が政治家に求められているのです。

これは本当に酷すぎる…。政治家たちは何をやっているのか。これを止められない様ならば政治家なんぞ「いらない」だろう。どれだけ裏で利権が動いているのかと穿った見方をしてしまう。釧路のこの凄まじく愚かなメガソーラー計画に限らず日本中で悲鳴が上がっている。… https://t.co/OhHJja1Ssu

— 野口健 (@kennoguchi0821) August 14, 2025

過去の事例:IHI、東芝、三菱重工の動向

バイナリー発電は新しい技術ではなく、日本の大手重工メーカーも過去からこの分野に深く関わってきました。これらの企業は、発電設備全般の製造で培ったノウハウを活かし、バイナリー発電システムの開発と実用化に取り組んでいます。例えば、東芝や三菱重工といった企業は、地熱発電分野において世界的に実績があり、その技術をバイナリー発電にも応用しています。一方で、IHIは、バイナリー発電の熱媒体として独自の技術を開発し、産業排熱やバイオマス発電と組み合わせる研究を進めてきました。しかし、これらの企業の取り組みは、大規模なプロジェクトに比べて小規模な事業になりがちで、商業的に大きな利益を上げることが難しいため、残念ながら事業の撤退や縮小に至ったケースもあります。これらの事例からわかるのは、技術的な課題以上に、ビジネスモデルとしての確立が重要であるということです。つまり、個々の企業が単独で開発・販売するだけでなく、国や自治体が政策的に後押しし、市場全体を創造していく必要があるのです。そうしなければ、優れた技術があっても、市場に浸透せず、埋もれてしまう可能性があります。既存の巨大な発電プラントを扱う企業にとって、バイナリー発電のような分散型エネルギーシステムは、利権の構造を変えてしまうため、積極的に推進しにくいという側面もあるのかもしれません。

地域密着型発電所が北海道から日本を救う

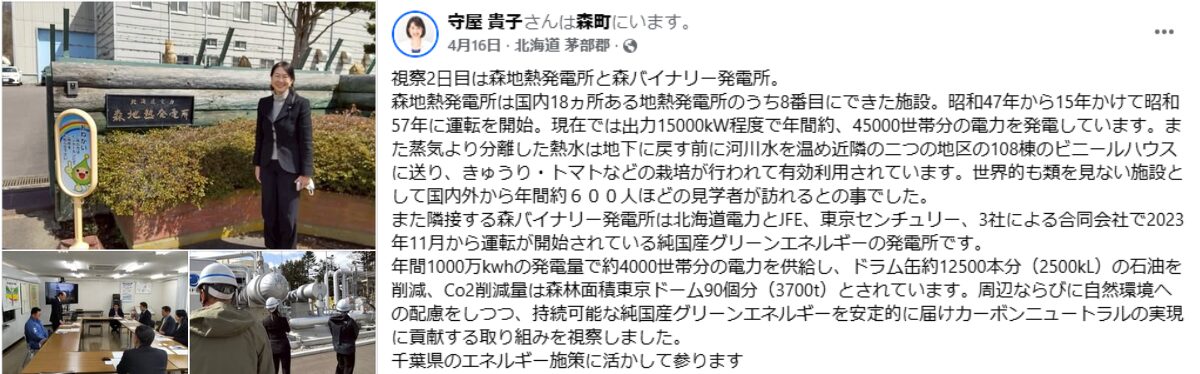

バイナリー発電は、地域ごとに分散して設置できるため、地域社会の活性化に大きく貢献する可能性を秘めています。特に、北海道は地熱資源やバイオマス資源が豊富であり、バイナリー発電の普及に最適な地域の一つです。広大な森林から出る間伐材や、酪農が盛んな地域で出る家畜の糞尿など、北海道には活用できるエネルギー源が数多く存在します。このような資源を燃料とするバイオマス発電と、温泉熱などを利用するバイナリー発電を組み合わせることで、地域内でエネルギーを自給自足するシステムを構築できます。これは、地域経済に大きなメリットをもたらします。まず、発電設備の建設や維持管理に地域の企業や人材が関わることで、新たな雇用が創出されます。次に、エネルギーを地域内で生産・消費することで、外部への電力購入費を削減でき、その分を地域の他の産業やサービスに投資することが可能になります。さらに、災害時には、送電網が寸断されても、各地域で電力を確保できるため、生活インフラの維持に役立ちます。このように、バイナリー発電を核とした地域密着型エネルギーシステムは、単に電力を生み出すだけでなく、地域の自立性を高め、経済を活性化させる力を持っています。北海道での成功事例は、他の地域にも波及し、全国的なエネルギーの分散化と地域再生のモデルとなることが期待されるのです。

日本誠真会の提言するバイナリー発電所とは

- バイナリー発電は、沸点の低い液体を熱媒体として利用し、その蒸気でタービンを回す発電方法である

- 工場や地熱、ゴミ焼却炉の熱など、これまで捨てられていた低温の熱源を有効活用できる

- 日本のエネルギー自給率向上と、既存の発電方法が抱える問題解決に貢献する

- 太陽光や風力と異なり、天候に左右されず安定した電力供給が可能である

- 国内の未利用エネルギーを活かすため、新たな資源輸入が不要である

- 地熱発電の課題である低温熱源の利用や国立公園内での開発制限を解決する

- 福島県土湯温泉での事例では、比較的低温な温泉熱を利用して地域活性化に成功している

- 産業界から排出される廃熱をすべて電力に変えれば、日本のエネルギー事情は大きく変わる

- 日本誠真会の主張では、バイナリー発電普及により原発24基分に相当する電力を生み出せる

- 海外依存から脱却し、安定したエネルギー供給を確保することで、エネルギー安全保障を確立できる

- 普及には、建設・運営の初期コストや熱源の安定性評価、燃料のサプライチェーン構築といった課題がある

- 既存のエネルギー産業が形成する利権構造が普及を妨げる最大の原因である

- IHIや東芝、三菱重工といった大手重工メーカーも過去から開発に取り組んできた

- 小規模で分散型の発電所であるため、地域社会の活性化や災害時の電力供給維持に役立つ

- 北海道は地熱・バイオマス資源が豊富であり、地域密着型発電所普及のモデルケースとなる可能性を秘めている

YouTube 吉野敏明の政経医チャンネル

>>原発21基分の電力をごみ処理場や地熱から今すぐ実現! 捨てていた熱を電気に変える国産エネルギー革命、日本誠真会はバイナリー発電で電力の1/6を国産化!

>>日本の新しいエネルギー戦略、バイナリー発電とバイオマス活用による国産電力化計画 国産で電力の1/5を発電、原発24基分に相当する!

あわせて読みたい

>>吉野敏明氏に何があったのか?不倫疑惑と真実に迫る

>>日本誠真会、吉野敏明氏リハックで語る保守と離党の真相

>>吉野敏明(よしりん)のハニトラ発言で橋下徹氏が名誉棄損提訴へ?