「共産党 メロンパン」という言葉を目にして、一体何のことだろうと疑問に思われたのではないでしょうか。

現在、政治の世界では、共産党が参政党を「メロンパン」を旗印に攻撃するという、異例の事態が繰り広げられています。

この一見奇妙な論争の発端は、参政党の元幹部である吉野敏明先生の「メロンパンを食べたら死ぬ」という衝撃的な発言にあります。

この言葉がインターネット上で瞬く間に広がり、「メロンパン」は参政党への批判の象徴となりました。

街頭演説ではメロンパンを手に抗議する人々まで現れ、この動きに対し、「筋金入り」の活動家の中からも賛否両論が巻き起こっています。

しかし、なぜ吉野敏明先生は「メロンパンで死ぬ」とまで語ったのでしょうか。

その裏には、単なる健康論では語り尽くせない、吉野敏明先生が語る命の物語が存在します。

度重なる選挙妨害の中で飛び出した「メロンパン」の問いかけが、肺がん末期の患者との出会い、そして植物性の油と肺がんの深い関係へとつながっていきます。

食事療法と代替医療による奇跡的な回復を見せた患者さんが、再びメロンパンに手を出し、そして迎えた悲劇。

この経験から得られた師の教えと奥様からの手紙が、吉野敏明先生の心に深く刻まれ、メロンパンの真実、そして患者さんの命を守るための吉野先生の誓いへとつながるのです。

この記事では、共産党による「メロンパン」を巡る参政党への攻撃の背景から、吉野敏明先生の言葉に込められた真意まで、この騒動の全体像を深く掘り下げて解説していきます。

この記事のポイント

- 共産党がなぜ「メロンパン」を使って参政党を批判しているのか理解できる

- 吉野敏明先生の「メロンパン」発言の本当の意味とその背景にあるエピソードがわかる

- 「メロンパン」が政治的な批判の象徴となった経緯を把握できる

- この論争に対する様々な立場からの意見を知ることができる

共産党、なぜメロンパンで参政党を攻撃するのか

共産党が参政党を「メロンパン」で攻撃

現在、日本の政治の舞台で、意外なことに「メロンパン」が論争の的となっています。

共産党が参政党に対し、この菓子パンを旗印にした攻撃を展開しているのです。

多くの方は、なぜ子供から大人まで愛されるメロンパンが、政治の場でこれほどまでに取り上げられるのかと疑問に感じるのではないでしょうか。

この攻防は、参政党の元幹部である吉野敏明先生が過去に発言した「メロンパンを食べたら死ぬ」という言葉が発端となっています。

この発言は、SNS上で急速に拡散され、大きな議論を巻き起こしました。

結果として、参政党の街頭演説会場には、実際にメロンパンを手に持って抗議を行う人々まで現れる事態に発展したのです。

これを理解した上で、共産党がこの状況をどのように利用しているのかを見てみましょう。

共産党は、この発言を参政党の「怪しさ」を象徴するものとして位置づけ、批判の材料として大々的に取り上げています。

特に、共産党の田村智子委員長は、このメロンパン論争を積極的に利用しています。

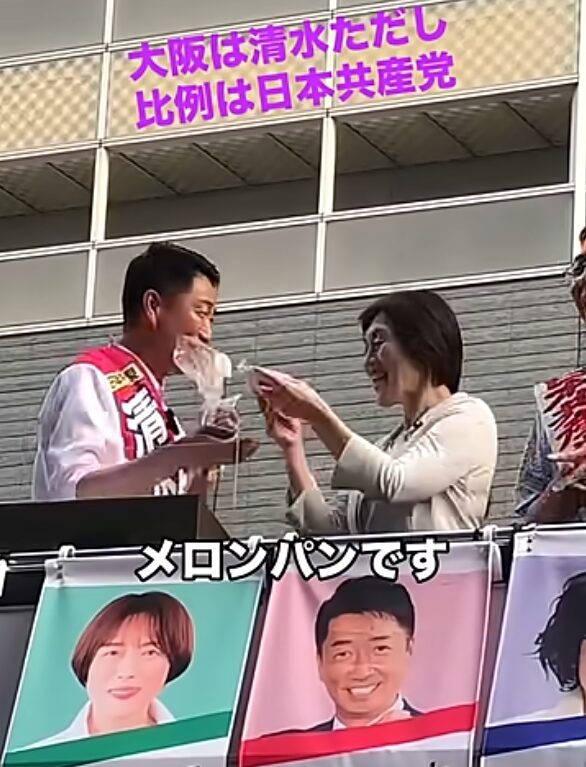

例えば、7月4日の大阪市での街頭演説では、共産党の新人候補が田村委員長にメロンパンをプレゼントするというパフォーマンスを行いました。

その際、新人候補は「メロンパン食べたら、次の日死ぬ人が多いそうですが、これはでたらめです、陰謀論です。信用しないでくださいね~」と聴衆に訴え、大きな歓声を集めました。

田村委員長自身も、メロンパンを片手にジョン・レノンの名曲「パワー・トゥ・ザ・ピープル」を聴衆と合唱し、この問題を印象づけました。

このようなパフォーマンスは、聴衆に強いインパクトを与え、メロンパンが単なる食べ物ではなく、政治的なメッセージを伝えるための強力なツールとして使われていることを示しています。

この一連の動きは、参政党の主張に対する共産党の強い危機感の表れと言えるでしょう。

発端は吉野敏明先生の「メロンパン」発言

この一連の騒動の根本にあるのは、現日本誠真会党首である吉野敏明先生が、過去の選挙演説中に語った「メロンパン1個食べて翌日死んだ人はたくさん見ています」という発言です。

この言葉だけを聞くと、非常に衝撃的で、多くの人がその真意を疑うかもしれません。

しかし、なぜこのような発言がなされたのか、その背景を理解することが重要です。

この発言が広く拡散されたのは、参院選を控え、参政党が急速に勢いを増していると見られた時期でした。

当時の状況を考えると、参政党の「怪しさ」を裏付ける材料として、この「メロンパン」発言は都合よく利用されたと言えます。

実際、吉野先生の発言は、黒川敦彦氏からの執拗な選挙妨害の中で飛び出したものでした。

特に2023年大阪府知事選挙では、黒川氏は吉野先生の演説中に釣り竿にメロンパンをぶら下げ、「よしりん、メロンパンの危険性を教えてください!」と大声で叫ぶなど、選挙活動を妨害していました。

さらに、アンチの人々も「メロンパン何個で死ぬんだ?」などと煽り立て、吉野先生を苦しめていたのです。

選挙戦が終わった後も、黒川氏は再び吉野先生の街頭演説に現れ、やはり「メロンパンの危険性を教えてください」と質問を繰り返しました。

このような状況下で、吉野先生は、単にメロンパンの危険性を訴えるだけでなく、自身が診てきた患者さんの実体験を通して、食と健康の重要性を伝えようとしていたのです。

彼の真意は、表面的な言葉だけでは理解できない、深いメッセージが込められていたと考えられます。

この発言の背景には、単なる健康論だけではない、患者さんへの強い思いや医療従事者としての葛藤が存在していたのです。

「メロンパン」が批判の象徴に

前述の通り、共産党の田村智子委員長がメロンパンを手に演説を行った7月4日以降、この「メロンパン」は、参政党に対する批判の新たな象徴として急速に広まりました。

左派勢力の間では、メロンパンを片手に参政党に抗議する動きが目立つようになり、SNS上でも同様の投稿が急増しています。

中には、メロンパンを袋のまま口にくわえながら、自身の主張を書いたプラカードを掲げるという、よりユニークな抗議方法も見られました。

これは、メロンパンが単なる食べ物ではなく、ある種の「アイコン」として機能していることを示しています。

多くの人々にとって、「排外主義」や「差別」、あるいは「ナチズム」といった言葉で参政党の「異常さ」を伝えることは、なかなか難しいと感じられていました。

しかし、「メロンパン」という身近な存在を介することで、より多くの人々にその批判が届きやすくなったという声がSNS上では散見されます。

これは、複雑な政治的メッセージを、シンプルかつ視覚的に分かりやすい形で伝える「記号」としてメロンパンが機能していることを示唆しています。

共産党は、参政党を「分断・排除」の政党と位置づけており、その党機関紙「しんぶん赤旗」でも、「個人の尊厳を傷つけるだけでなく、社会に分断と排除を持ち込むことで、批判の矛先を自民党政治の害悪からそらす役割がある」と繰り返し論評しています。

また、神谷宗幣代表の発言を連日のように取り上げて批判するなど、組織的な攻撃を行っています。

さらに、7月6日には、「赤旗」でコラムを連載する俳人の家登みろく氏が、メロンパンを両手で高く掲げて抗議する様子を自身のSNSに投稿し、「参参政党にはメロンパンで抗議。 意味を聞いてくれて、対話になる人もいました。」と綴っています。

このように、メロンパンは、参政党への批判を広めるための効果的なツールとして、多様な形で利用されているのが現状です。

「メロンパン食べたら死ぬ」は党の公式見解ではございません。

— 🍊梅村みずほ 【参政党】全国比例候補🍊🇯🇵日本人ファースト🇯🇵 (@mizuho_umemura) July 10, 2025

国民の皆さまにおかれましてはデマの流布にご注意くださいませ。

なお、梅村の今朝の朝食はメロンパンでした🍈✨

本日は #大阪府選挙区 #宮出ちさと 候補と酷暑の大阪をで思いの丈をお伝えします🔥#日本人ファースト参政党#参政党旋風 https://t.co/3tvJTiuvWy pic.twitter.com/3Ep0DKyR7B

「筋金入り」の活動家からは賛否両論

このような「メロンパン」を使った抗議活動は、一般の人々や新たな参加者には一定の訴求力を持っている一方で、長年の左翼活動家からは賛否両論の声が上がっています。

例えば、7月8日に都内で開催された参政党の新人候補による街頭演説では、「人間にファーストもセカンドもない」などと書かれたプラカードを持った40代の男性が単独で抗議に訪れていました。

彼は共産党支持者ではないものの、メロンパンを使った参政党批判について問われると、「俺もメロンパンを1週間ぐらい食べたけど、全然平気。身体に何の異変もない。メロンパンはわかる人には響く」と熱弁をふるっていました。

彼が一人で抗議に来た理由として、「差別はダメ!『日本人ファースト』という言葉にどれだけの差別思想が入っているのか、全然、理解していない。恐ろしい」と語っており、この男性のように、メロンパンの件が個人的な体験と結びつき、行動を促すケースもあるようです。

一方で、より古くから活動している、いわゆる「筋金入り」の左翼活動家の中には、このメロンパンを使った抗議活動に疑問を投げかける声も少なくありません。

ある元過激派幹部は、「左翼の行動には理論があるが、どういう理論に基づいた行動なのか理解できない。

メロンパンと参政を結びつける大衆はそこまで多くはないのではないか。運動として分かりにくい」と評価しています。

これは、従来の左翼運動が、明確なイデオロギーや理論に基づいた行動を重視してきた背景があるためと考えられます。

彼らにとっては、メロンパンという象徴が、思想的な深みを欠き、かえって運動のメッセージ性を曖昧にする可能性を懸念しているのでしょう。

単純にメロンパンを批判の象徴とすることに対し、その運動がどのような理論的根拠を持っているのか、大衆にどれだけ理解されるのかという点について、懐疑的な見方があることを示しています。

このことは、新しい運動手法が常に古い世代に受け入れられるわけではないという、一般的な傾向も反映していると言えるでしょう。

共産党が知らない「メロンパン」発言の真実

吉野敏明先生が語る命の物語

吉野敏明先生が語った「メロンパンを食べたら死ぬ」という発言は、多くの誤解を生みました。

この言葉は、黒川敦彦氏から揶揄され、参政党の神谷代表からは説明しないようにとまで言われていたそうです。

しかし、この発言の背景には、吉野先生が実際に患者さんと向き合い、命の尊さを痛感したある壮絶な経験がありました。

それは、単なる過激な健康論ではなく、医療の現場で培われた深い洞察に基づいているのです。

この話は、一般の人々が想像するよりもはるかに重く、そして感動的な物語として語られています。吉野先生は、この出来事を思い出すと今でも涙が止まらないと言います。

彼の言葉は、表面的な情報だけを切り取ると非常に刺激的で、誤解を招きやすいものです。

しかし、その根底には、患者さんの命を救いたいという純粋な願いと、二度と同じ後悔をしたくないという強い決意が込められています。

彼は、目の前の患者さんを不幸にしたくないという一心で、時には「鬼」になり、時には「天使」になると決めていると語っています。

これは、医療従事者としての覚悟と、患者さんへの深い愛情の表れと言えるでしょう。

彼は、自身の命よりも皆さんの命を大切にしたいという考えを持っており、そのためにはどんなことでもするという姿勢を示しています。

だからこそ、彼の「メロンパン」発言は、単なる食の危険性を訴えるだけでなく、生命の尊さや、患者と医師の絆、そして医療のあり方を深く考えさせるメッセージとして受け取るべきなのです。

選挙妨害とメロンパンの問い

吉野敏明先生の「メロンパン」発言は、単に健康に関する注意喚起として出たものではありませんでした。

この言葉は、過去に黒川敦彦氏から受けた執拗な選挙妨害という、非常に困難な状況の中で語られたものです。

特にひどかったのは大阪府知事選挙戦でした。

黒川敦彦氏は、吉野先生の演説中に釣り竿にメロンパンをぶら下げ、「よしりん、メロンパンの危険性を教えてください!」と大声で叫び、吉野先生の選挙活動を妨害したのです。

この行為は、単なる質問ではなく、明らかに吉野先生を困らせ、その主張を矮小化しようとする意図がありました。

アンチの人々も「メロンパン何個で死ぬんだ?」などと煽り立て、先生を苦しめていました。

このような状況下で、吉野先生は真剣な医療の話を伝えようとしていたのです。

選挙戦が終わり、去年の今頃、吉野先生が再び街頭演説を始めたとき、驚くべきことに黒川敦彦氏が再び現れました。

「あんた散々逃げてきたじゃないか!質問していいですか?」と黒川氏は尋ねました。

すると吉野氏は、「前は参政党にいたので質問を受けるなと言われて我慢しましたが、今はフリーなので何でも質問してください」と意外な言葉を口にしたのです。

そして、黒川氏が口にした質問は、やはり「メロンパンの危険性を教えてください」というものでした。

この再三にわたる「メロンパン」の問いかけが、吉野先生に、自身の経験したある患者さんの話を語らせるきっかけとなったのです。

この時の吉野先生の心境は、単に質問に答えるというよりも、これまで誤解されてきた自分の発言の真意を、この場で伝えなければならないという使命感に駆られていたのかもしれません。

これが、後に続く「命の物語」を語り始める重要な転換点となりました。

肺がん末期の患者との出会い

吉野敏明先生が黒川敦彦氏に対し語り始めたのは、ある患者さんの衝撃的な話でした。その患者さんは72歳の男性で、末期の肺がん患者でした。

彼の容態は非常に深刻で、顔は真っ黒で、悪液質性の黄疸も出ており、白目は真っ黄色に変色していました。

触れたら倒れてしまいそうなほど衰弱している状態だったそうです。

病院からは治療法がないと言われ、緩和ケアを勧められていました。

しかし、男性は「絶対に死にたくない」と強く訴え、奥様も必死に寄り添っていました。

全身には40箇所以上もの骨転移があり、手の施しようがない絶望的な状態に見えました。

このような状況で、吉野先生は患者さんへの問診を開始しました。

すると、驚くべき事実が判明したのです。

その男性は、なんと30年から40年もの間、メロンパンが大好物で、朝昼晩の食事以外にもおやつとして日常的に食べていたというのです。

メロンパンだけでなく、ケーキ、クッキー、コーラなど、甘いものや加工食品を長期間にわたって大量に摂取していたことが明らかになりました。

多くの場合、肺がんと聞くと喫煙を連想しますが、この男性はタバコを吸わないにも関わらず、末期の肺がんを患っていました。

この事実は、吉野先生に、単なる食の嗜好ではない、より深い原因があるのではないかと考えさせるきっかけとなりました。

この患者さんとの出会いは、吉野先生の医療に対する考え方を大きく変える、決定的な経験となったのです。

彼の目に映る患者さんの姿は、単なる病気の人ではなく、その食生活が病気に深く関わっていることを示唆するものでした。

植物性の油と肺がんの深い関係

タバコを吸わないにも関わらず肺がんになった末期の患者さんに対し、吉野敏明先生は、その理由を独自の視点から説明しました。

彼は、タバコを吸わないのに肺がんが増えている背景には、植物性の油の代謝が深く関係している可能性を指摘したのです。

現代の食生活において、植物性の油、特に加工食品に多く含まれるものが、私たちの健康に影響を与えているという考え方です。

植物性の油を体内で代謝する際に「ケトン」という物質が生成されますが、このケトンを体外に排出するのが苦手な人がいると吉野先生は説明しました。

特に、アセトンという種類のケトンは気体であるため、肺から排出されるしかありません。

このメカニズムを考えると、肺がアセトンによって炎症を起こし、がんを誘発している可能性があるという仮説が浮上します。

つまり、日常的に摂取する植物性の油が、肺に負担をかけ、がん細胞の発生を促進する要因となり得るというのです。

吉野先生は、この男性に対し、「だから植物性の油はダメなんです。特にパンのようなマーガリンやパーム油が使われているものは厳禁です」と明確に伝えました。

この説明は、従来の健康常識とは異なる視点を提供するものであり、患者さんにとっても衝撃的だったことでしょう。

男性は「天国に行きたくないから守る」と約束し、吉野先生の指導に従う決意をしました。

この話は、食生活が病気の発生にどれほど深く関わっているかを示す具体的な事例として、吉野先生の「メロンパン」発言の根拠を裏付ける重要な部分となっています。

食と病気の新たな関係性を提示することで、吉野先生は患者さんの命を守るための具体的なアドバイスを与えたのです。

食事療法と代替医療による奇跡

吉野敏明先生が診た肺がん末期の患者さんは、長年の食生活によって体に大きな負担を抱えていました。

彼は「ご飯なんか食べてないよ。30年くらい嫌いで」と告白するほど、好き嫌いが激しい方だったのです。

吉野先生は、この偏った食生活が病気の原因の一つであると指摘し、奥様に食事面での協力を強く求めました。

噛む力も弱っていたため、食事はすべておかゆにし、細かく刻んでスプーンで口に入れてあげるよう指示しました。

これは、単に栄養を摂るだけでなく、消化吸収の負担を減らすためのきめ細やかな配慮でした。

食事内容の改善は、病状を好転させる上で不可欠な第一歩だったと言えます。

さらに吉野先生は、MLSというレーザー治療を取り入れました。

これは、静脈にカテーテルを挿入し、レーザー光を当てるという先進的な治療法です。

青い光は血管拡張作用とウイルス・微生物殺菌作用があり、がんの原因となるウイルスを排除する効果が期待されます。

赤い光は細胞の修復力を高め、緑の光はミトコンドリアを活性化させ、がん細胞が利用する解糖系ではなく、正常な細胞の働きを取り戻すことを目指します。

加えて、免疫治療と食事療法、そしてフルクトース(果糖)の点滴も行われました。

フルクトースは口から摂取するとがん細胞の餌になりますが、静脈に直接点滴することで、がん細胞の餌にならず、糖新生も起こさないという特性があります。

これらの副作用の少ない治療法を続けた結果、男性は1週間、2週間、そして1ヶ月、2ヶ月と、奇跡的に生き延びることができたのです。

3ヶ月、4ヶ月が経つと、男性の顔色も目に見えて良くなり、免疫力も上がってきたことが実感されました。

そして6ヶ月後、吉野先生は男性と喜びを分かち合い、「Aさん、良かったじゃないか!生きてるよ!このまま行こう!頑張ろう!絶対大丈夫だよ!」と励ましました。

男性もまた、「メロンパンを食べなくなってお菓子を食べなくなってね」と、自身の体調変化を実感し、治療の効果を認めていたのです。

再びメロンパンに手を出し、そして…

奇跡的な回復を見せていた肺がん末期の男性患者さんに、残念な転機が訪れます。

治療開始から9ヶ月目になった時、吉野敏明先生は突然、男性が痩せ細っていることに気づきました。

3日おきにカテーテル治療を受けていたため、吉野先生は男性の異変にすぐに気づくことができたのです。

「Aさん、どうしたの?」と尋ねると、男性は苦しそうに「ごめん、食べちゃった…」と告白しました。

吉野先生は「ダメって言ったじゃないか!」と問い詰めましたが、男性は「一度食べたらタガが外れてしまって、メロンパンが美味しくて、1日3つも4つも食べてる」と打ち明けたのです。

この告白は、長年の食習慣がいかに根強く、一度崩れると元の生活に戻ってしまうことの難しさを浮き彫りにしました。

吉野先生にAさんは「今日でやめる」と約束しましたが、それが最後の会話となってしまいました。

次の予約の日、男性はクリニックに姿を見せることはありませんでした。

その後、奥様から男性の訃報を知らされた吉野先生は、深い後悔の念に駆られました。

患者さんの回復を願い、懸命に治療を続けてきただけに、その死は吉野先生にとって計り知れない衝撃だったことでしょう。

この出来事は、食生活の改善がいかに重要であるか、そして患者さん自身の強い意志と周囲のサポートがなければ、治療の継続がいかに難しいかを痛感させるものでした。

メロンパンという菓子パンが、一人の患者さんの命に直結する重要な問題として、吉野先生の心に深く刻み込まれた瞬間です。

この悲劇は、吉野先生がその後も食と健康の重要性を訴え続ける原動力の一つとなったのです。

師の教えと奥様からの手紙

患者さんの死という辛い経験をした吉野敏明先生は、自身の師から言われた言葉を思い出しました。

「鬼になれ。鬼にならないと患者や患者の家族が鬼になってくるぞ」

この言葉は、医療の現場における厳しさと、時には患者やその家族に対しても毅然とした態度で接することの重要性を示唆していました。

吉野先生は、この男性患者さんに対し、もっと強く食事の重要性を伝えられなかった自分を悔やみ、「鬼になりきれなかった」と後悔の念を語りました。

実際、過去には患者さんの家族から「先生がもっと強く言ってくれないから、こういうのを食べてうちの主人が亡くなっちゃったんですよ」と責められたこともあったそうです。

これは、医師として患者の生活習慣にどこまで踏み込むべきか、その難しさを物語っています。

しかし、その男性の奥様からは、吉野先生の元に長い手紙が届きました。手紙には「この9ヶ月間、本当に幸せでした。

本当だったら主人は生きていなかったと思います。でもここに来て吉野先生に会えて、食事と病気がこれだけ関係があるんだってことが分かって、夫と一緒に毎日毎日励まし合ってね、夫に初めてあなたのこと愛してるってことも結婚してできました。

この9ヶ月間というものは、かけがえのない私の財産です」と綴られていました。

奥様はさらに、「残念なことにはなりましたけど、吉野先生のことには本当に尊敬しているし感謝しています」と感謝の言葉を述べており、吉野先生はこれを読んで号泣したそうです。

この手紙は、吉野先生がどれだけ患者さんと真摯に向き合っていたか、そしてその努力が患者さんと家族に希望と幸福をもたらしていたかを証明するものでした。

半年後、なんとその奥様が今度は患者として吉野先生の元を訪れました。「私は主人みたいになりたくないの。主人の分も生きるために、だから健康のうちから私、ちゃんと吉野先生について食事の勉強がしたいから来ました」と。

奥様は、「本当にメロンパンは良くないってことが分かりました。主人もね、最後納得して亡くなったと思うんです」と語ったそうです。

この奥様の行動は、吉野先生の教えが確かに届き、一人の人間の生き方を変える力を持っていたことを示しています。

メロンパンの真実と吉野先生の誓い

吉野敏明先生が街頭演説で、この患者さんの「命の物語」を黒川敦彦氏に語ったところ、黒川氏は何も反論できませんでした。

このことは、吉野先生が単に「メロンパンで死ぬ」という言葉を発したのではなく、その背後には患者さんの命と真剣に向き合った、医療従事者としての深い経験と哲学があったことを示しています。

吉野先生は、この話の一部だけを切り取って「メロンパンで亡くなった」と揶揄されたことに心を痛めていました。

彼の発言は、単なる極論ではなく、食事と健康、そして医療のあり方を深く考えさせるものであったにもかかわらず、その真意が理解されずに攻撃の材料とされたことに、強い憤りを感じていたのです。

吉野先生は、この5年前の出来事を思い出すと今でも涙が止まらないと言います。

「後悔したくないんです、僕が。後悔したくないんです。目の前にお会いした患者さんを不幸にしたくないんです。

そのためだったら鬼にでもなるし、天使にでもなるって決めたんです」と、その強い決意を語っています。

これは、彼が患者さんの命を何よりも大切にしている証であり、医療に携わる者としての揺るぎない信念です。

彼は最後に、「皆さんもそういう意味ではね、ぜひね、あの四毒(小麦・植物性の油・甘い物・牛乳乳製品)っていうのはやめていただきたいの。

『健康だから多少はいいよね。うん、その通りですよ。でもね、いつ病気になるか分からないから。私は自分も後悔したくないです。自分の命のことよりも皆さんの命のことを大切にしたいというのが僕の考え方なんですね。そういうなんていうの、変態というか変質者なんです、私は。自分よりも皆さんの方を愛してるんです。皆さんに幸せになってもらいたいと思っているの。なので今日もこう言います。みんな愛してるよ。大好き。愛してます。じゃあね、また明日』と締めくくりました。

吉野先生のこの話は、表面的な言葉のインパクトを超え、患者さんへの深い愛情と、二度と後悔したくないという強い決意が込められた、命の尊さを訴えるメッセージだったのです。

共産党のメロンパン攻撃と、その裏にある吉野先生の真意

- 共産党は、参政党への攻撃に「メロンパン」を象徴として利用している

- 発端は、吉野敏明先生の「メロンパンを食べたら死ぬ」という過去の発言である

- この発言はSNSで拡散され、参政党の街頭演説でメロンパンを持った抗議者も現れた

- 共産党の田村智子委員長が、メロンパンを政治的パフォーマンスに活用した

- 共産党は、メロンパンを「排外主義」「差別」の象徴として参政党批判に用いている

- 「メロンパン」は参政党の「異常さ」を一般大衆に分かりやすく伝える手段となっている

- ベテラン左翼活動家からは、メロンパンを使った抗議活動に対し賛否両論がある

- 吉野先生の「メロンパン」発言は、参政党時代の選挙演説の中で出たもので、真意が誤解された

- 黒川敦彦氏による執拗な「メロンパンの危険性を教えてください」という問いかけがあった

- 吉野先生は、末期の肺がん患者との出会いをきっかけにメロンパンの危険性を語った

- その患者は30〜40年間メロンパンや加工食品を日常的に摂取していた

- 吉野先生は、植物性の油の代謝と肺がんの関連性について説明した

- 患者は食事療法と代替医療で一時的に回復したが、再びメロンパンを食べ容態が悪化した

- 吉野先生は患者を救えなかった後悔と、師の教え、そして奥様からの手紙を通じて深く学んだ

- 吉野先生の「メロンパン」発言は、患者への深い愛と、食と健康の重要性を訴える誓いである

あわせて読みたい

>>吉野敏明(よしりん)のハニトラ発言で橋下徹氏が名誉棄損提訴へ?

>>吉野敏明氏に何があったのか?不倫疑惑と真実に迫る

>>【参院選】参政党を信じて大丈夫?太田勝規×根本良輔コラボ動画