日本の政治の未来に漠然とした不安を抱いている方、特に2025年7月20日投開票・高齢者・参院選といったテーマに関心をお持ちのあなたへ。

現在の日本の政治状況は、若者と高齢者の間で情報源や政治意識に大きなギャップがあることをご存じでしょうか。

この度、チャンネル登録者18.6万人を誇る人気YouTuberのゆうじさん(22歳)が、若者の街・渋谷とは対照的な「高齢者の原宿」こと巣鴨で、高齢者層の参院選に対する意識や投票行動について貴重なインタビューを実施しました。

今回のゆうじさんの巣鴨でのインタビューは、普段の若者向けの政治意識調査とは異なり、現在の政権に投票する高齢者の生の声を聞くことを目的としています。

なぜ高齢者の方々は特定の政党に投票するのか、その高齢者の投票先の理由にはテレビや口コミがどのように影響しているのか、そして「若者も投票に行こう」と呼びかけられる背景には何があるのか。

また、近年注目を集める参政党躍進の予想(そして「神谷は嘘をつく?」といった一部の懸念の声)、さらには「嘘をつかない」という姿勢を掲げる日本誠真会の吉野敏明氏といった新しい動きまで、多角的な視点から日本の政治の「リアル」に迫ります。

この記事では、ゆうじさんが肌で感じた高齢者層の政治意識と、それが日本の未来にどう影響するのかを深掘りし、あなたが抱える疑問の一助となることを目指します。

この記事のポイント

- ゆうじ氏による巣鴨での高齢者参院選意識調査の内容

- 高齢者の投票行動における情報源と支持政党の傾向

- 若者と高齢者の政治意識・情報源のギャップ

- 高齢者の投票が日本の政治と未来に与える影響

参院選、高齢者の投票動向をYouTuberゆうじ氏が調査!

チャンネル登録者18.6万人のゆうじ、巣鴨で実態調査

現在の私は、YouTubeで大きな影響力を持つ「Yujichannel」を運営するゆうじさんが、ユニークな視点から日本の政治の「今」を探る試みについてご紹介します。

チャンネル登録者18.6万人を誇るゆうじさんは、普段は若者が集まる渋谷などで政治意識調査を行っています。

しかし今回、彼はあえてその活動範囲を広げ、巣鴨という「おじいちゃん、おばあちゃんの街」として知られる場所で、高齢者層の政治に対する意識を探るインタビューを実施しました。

これまでのインタビューでは、現在の政府に不満を持つ若者の声や、進行勢力を応援する意見が多く取り上げられてきました。

しかし、ゆうじさんはそうした情報だけでは日本の政治の実態を全て捉えきれないと考えたのです。

多くの若者がネットを中心に情報を得る一方で、高齢者層は異なる情報源を持っている可能性が高いという仮説のもと、今回の調査が企画されました。

このため、巣鴨という場所選びは非常に戦略的です。

渋谷のような若者の流行発信地とは対照的に、巣鴨は昔ながらの商店街が残り、比較的落ち着いた雰囲気で高齢者が多く集まることで知られています。

ゆうじさんは、こうした場所でインタビューを行うことで、今まで自身のチャンネルではあまり聞かれなかった「今の政権に投票している人々の声」を直接聞くことを目指しました。

これにより、偏りのない多様な意見を収集し、視聴者に対してより多角的な日本の政治状況を提示したいという意図があったのです。

多くの若者が自身のSNSのフィルターバブルの中で、特定の政治的見解に触れることが多い現代において、このように異なる層へのアプローチを試みることは、非常に価値のある取り組みと言えるでしょう。

巣鴨は高齢者の原宿?意外な投票先インタビュー

巣鴨は、しばしば「高齢者の原宿」と称されるほど、多くの高齢者が集まる活気ある街です。

ここでは、若者の街とは異なる独自の文化と交流が育まれています。

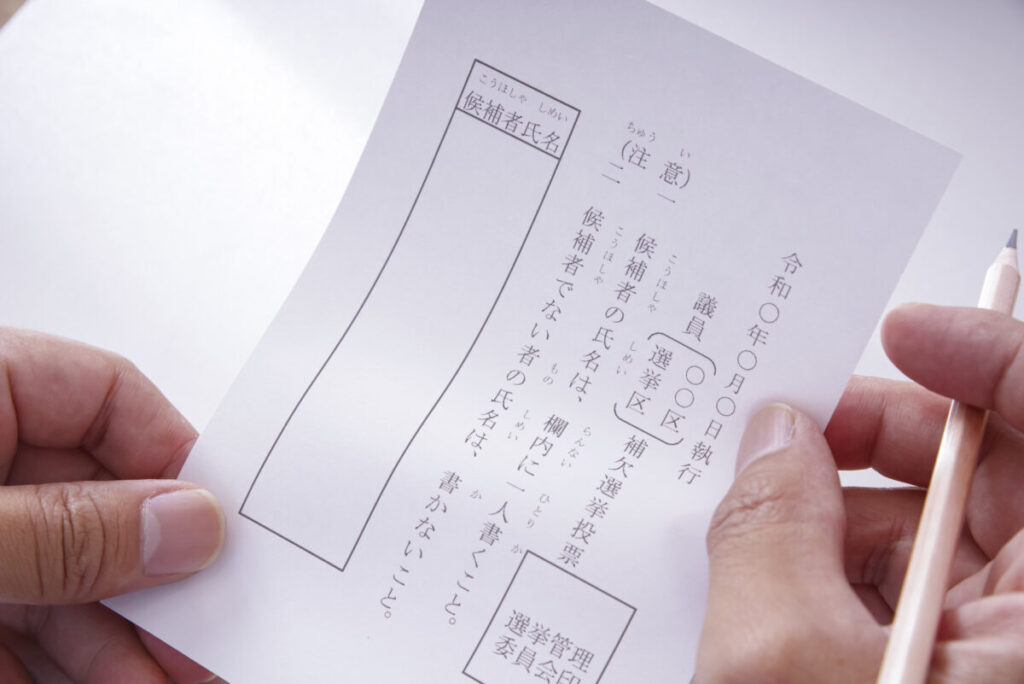

ゆうじさんは、この巣鴨の街で、高齢者の皆さんに参議院選挙における投票先について尋ねるインタビューを行いました。

若者が多く集まる渋谷でのインタビューとは異なり、ゆうじさんは、高齢者の方々からの回答に少なからず驚きを感じたようです。

実際にインタビューを進める中で、いくつかの意外な投票先や、その理由が明らかになりました。

例えば、多くの高齢者が特定の政党を支持していることが判明しました。

中でも、自民党への支持が際立っていたようです。

もちろん、共産党や公明党といった他の政党への投票を表明する方もいらっしゃいました。

しかし、その支持理由が、若者層が重視する政策や社会問題とは異なる傾向にあることが浮き彫りになりました。

このように言うと、世代間の価値観のギャップがはっきりと見て取れることになります。

多くの高齢者の方々が、特定の政党を「かわいそうだから」といった情緒的な理由や、「昔から入れているから」という慣習的な理由で支持している実態が明らかになったのです。

これらの回答は、現代の若者が政治に求める論理的な政策議論や具体的な解決策とは異なる、世代特有の政治観を示していると言えるでしょう。

高齢者の投票先の理由とは?テレビや口コミの影響

高齢者の方々が特定の政党に投票する理由には、主に「テレビ」や「口コミ、噂」といった情報源が深く関わっていることが、ゆうじさんのインタビューを通じて明らかになりました。

まず、テレビからの情報収集についてですが、これは非常に大きな要素です。

高齢者の多くは、新聞と共にテレビを主要な情報源としており、日々のニュースや政治番組を通じて情報を得ています。

しかし、その報道内容には偏りがある可能性も指摘されており、特定の政党に有利な情報が繰り返し報じられたり、あるいは特定の政党に関する報道が少なかったりする実態が浮き彫りになっています。

例えば、共産党への支持を表明した方の中には、「テレビではあまり共産党の報道がない」と語る人もおり、主要メディアの報道姿勢が有権者の情報収集に影響を与えている可能性が示唆されます。

加えて、身近な人々の「口コミ」や「噂」も、高齢者の投票行動に大きな影響を与えていることが分かりました。

今回のインタビューでも、友人の依頼で公明党や共産党に投票したという声が聞かれました。

これは、いわゆる「組織票」と呼ばれるものの一部であり、個人の政治信条よりも、所属するコミュニティや人間関係が投票先に影響を及ぼす典型的な例です。このような現象は、特に地域社会との結びつきが強い高齢者層に顕著に見られる傾向にあります。

テレビで見た情報や、友人・知人から聞いた話が、そのまま投票行動に直結するケースが少なくないのです。

そのため、ネットやSNSを通じて多様な情報に触れる若者層とは異なり、高齢者層の情報源は限定的であり、それが特定の政党への支持を固定化させている一因であると考えられます。

高齢者の投票行動が日本の未来に与える影響

高齢者の投票行動は、日本の政治情勢と将来に非常に大きな影響を与えます。

これは、単に彼らが投票に行くという事実だけでなく、その投票行動がどのような意図や情報源に基づいているかに深く関わっています。

多くの視聴者コメントでも指摘されているように、日本の人口構成において高齢者の割合は非常に高く、彼らの投票率も若者層に比べて一般的に高い傾向があります。

このため、仮に若者層の投票率が低く、高齢者層の投票率が高い状態が続けば、高齢者の意見や意向が政治に強く反映されやすい構造が生まれます。

これが出来れば、日本の政策は、高齢者世代が抱える課題や要望に重点を置く傾向が強まる可能性があります。

具体的な影響としては、年金制度や医療費、介護といった社会保障関連の政策が高齢者層に有利に働く一方で、子育て支援や教育、若年層の雇用創出といった若者世代が直面する課題への対応が後回しになる可能性が考えられます。

また、前述の通り、高齢者の情報源がテレビや口コミに偏りがちであることから、ネットで議論されているような新しい政策や進行勢力に関する情報が十分に届かず、結果として既存の政党、特に自民党への支持が温存されやすい傾向があります。

これは、多くの若者が日本の未来を憂慮し、「このままでは日本が終わる」と感じている現状とは異なる、ある種のギャップを生み出していると言えるでしょう。

投票率が低いとメディアの思惑通りの結果になるという指摘もあります。

つまり、特定の情報源に偏った情報だけが広がり、それによって多くの有権者の意思が形成され、結果として一部の勢力にとって都合の良い政治が継続されるリスクがあるのです。

このような状況を変えるためには、若者層がより積極的に政治に関心を持ち、投票行動に移すことが不可欠であると、ゆうじさんも今回の調査を通じて強く感じたようです。

若者も投票に行こう!世代間の意識ギャップ

若者と高齢者の間には、政治に対する意識や情報収集の方法において大きなギャップが存在します。

これは、ゆうじさんの巣鴨でのインタビューを通じて浮き彫りになった日本の政治の現状であり、日本の未来を考える上で見過ごせない問題点です。

多くの若者はインターネットやSNSを通じて、多様な意見や情報を瞬時に得ることができます。

それらの情報の中には、既存の政治体制への批判や、新しい政治勢力への期待を表明するものも少なくありません。

一方で、高齢者層はテレビや新聞、そして地域コミュニティでの口コミを主な情報源としている傾向が強いのです。

このため、高齢者層は、比較的安定した情報や、長年にわたる政党のイメージに基づいて投票する傾向があると言えるでしょう。

このような世代間の情報源の違いは、そのまま政治に対する意識のギャップにつながります。

例えば、年金や医療といった社会保障制度の維持は、高齢者層にとって喫緊の課題であり、彼らの投票行動に強く影響します。

しかし、若者層が直面しているのは、少子化による社会保障制度の持続可能性への不安、非正規雇用の問題、教育費の負担、あるいは気候変動といった地球規模の課題です。

これらの異なる課題意識が、各世代の政治への関心や、どの政党を支持するかという選択に影響を与えます。

したがって、若者層が自分たちの世代が抱える問題意識を政治に反映させるためには、ただ漠然と政治に不満を抱くだけでなく、積極的に選挙に足を運び、自らの意思を投票という形で表明することが不可欠です。

この行動こそが、世代間の意識ギャップを埋め、日本の政治をよりバランスの取れたものに変えていく第一歩となるでしょう。

高齢者主役の参院選?ゆうじ氏のような若者は未来を変える一票を!

自民党優勢?高齢者の投票率が日本の政治を動かす

現在の日本の政治において、自民党が依然として優勢な立場にある背景には、高齢者層の高い投票率が大きく影響していると考えられます。

多くの視聴者コメントでも言及されていますが、ネット上の世論では自民党への批判的な意見が目立つ一方で、実際の選挙結果では自民党が強い勢力を維持しているというギャップが存在します。

この原因の一つに、日本の人口構成と高齢者の投票行動が深く関わっています。

日本は高齢化が急速に進んでおり、有権者に占める高齢者の割合は年々増加しています。

そして、若い世代に比べて高齢者層は投票への意識が高く、実際に選挙に行く割合も高いことが統計的に示されています。

高齢者の中には、長年の習慣やテレビで得られる情報を基に、自民党への投票を続けている方も少なくありません。

例えば、「昔から入れているから」といった理由や、「他の政党があまりよくわからない」といった声は、ゆうじさんのインタビューでも聞かれました。

これらの傾向は、自民党が長年にわたって築き上げてきた支持基盤が、高齢者層によって堅固に支えられていることを示唆しています。

もちろん、高齢者の中にも自民党以外の政党に投票する方はいらっしゃいますが、全体としての傾向は変わりません。

そのため、たとえ若者層が特定の政党に強く反発したり、新しい政治勢力に期待を寄せたりしたとしても、高齢者層の投票行動が現状維持に働くことで、結果的に既存の政治構造が温存されやすくなるのです。

日本の未来を考える上で、この高齢者の投票率と自民党優勢の関係は、避けて通ることのできない重要な論点と言えるでしょう。

公明党の組織票と高齢者の投票行動

公明党の選挙における特徴の一つに、強固な「組織票」の存在が挙げられます。

これは、特定の支持団体が党を強力に支え、選挙の際に組織的に票をまとめる動きを指します。

ゆうじさんの巣鴨でのインタビューでも、高齢者の方から「友達に頼まれて公明党に入れた」といった声が聞かれました。

これはまさに、公明党が持つ組織票の一端を示唆するエピソードです。

公明党の主要な支持母体である創価学会は、全国に広範なネットワークを持ち、会員の皆さんが選挙において公明党を支持するよう呼びかけ、投票行動に移すことで知られています。

このような組織的な動きは、公明党が国政選挙や地方選挙において安定した議席を確保し続ける上で、非常に大きな力となっています。

多くの高齢者、特に特定の宗教団体や地域のコミュニティに深く属している人々にとっては、個人の政治信条だけでなく、所属する組織や人間関係からの要請が投票行動に影響を与えることがあります。

これは、長年の人間関係や、コミュニティ内での信頼関係に基づく行動であり、外部から見れば理解しにくい側面があるかもしれません。

しかし、そのコミュニティに属する人々にとっては、互いに助け合い、支え合うという日常の延長線上に選挙における投票行動があるとも言えるでしょう。

したがって、公明党の組織票は、単なる強制力によるものではなく、むしろコミュニティの結束と相互扶助の精神に根差したものである場合も少なくありません。

この組織票の存在は、他の政党が個人の自由な意思に訴えかける「浮動票」の獲得に注力するのとは異なる、公明党独自の戦略であり、日本の選挙において無視できない要素となっています。

参政党躍進の予想と、その可能性

参政党は、既存の政治体制に疑問を呈し、新たな選択肢を求める層からの支持を集めつつある政党です。

今回のインタビュー動画のコメント欄でも、「私は参政党に入れます」という直接的な支持表明や、「参政党は巣鴨で演説してくれ」といった期待の声が多く見られました。

これは、参政党が従来のメディアでは取り上げられないような独自の視点や政策を打ち出し、特にインターネットを通じて情報を得る層に浸透していることの表れと言えるでしょう。

参政党は、食の安全や医療、教育、あるいは外交といったテーマに対して、既存政党とは異なる独自の主張を展開しています。これらの主張は、特定の層からの共感を呼び、熱心な支持者を獲得しています。

しかしながら、コメントの中には「神谷は息を吐くように嘘をつく?」といった疑問符を投げかける声や、参政党の主張に対する懐疑的な見方も存在します。

これは、新しい政治勢力が台頭する際に常に付きまとう課題であり、情報が錯綜する現代社会において、どの情報源を信頼するかという問題にもつながります。

参政党が今後さらなる躍進を遂げるためには、単に支持者の熱量を高めるだけでなく、その政策の具体性や実現可能性、そして透明性をいかに多くの有権者に伝えていくかが鍵となるでしょう。

高齢者層が主要な情報源としているテレビや新聞での露出が少ない現状を考えると、口コミやインターネットを通じた地道な啓発活動がより重要になってきます。

参政党が提唱する「日本人ファースト」という姿勢や、日本誠真会・日本保守党(元祖と新の2政党あり)・日本改革党・無所属連合・再生の道のような新興勢力の存在は、既存政治への不信感を抱く人々にとって魅力的に映る可能性があります。

このような勢力が既存の政治地図にどのような影響を与え、日本の未来をどのように変えていくのか、その可能性はまだ未知数です。

嘘をつかない日本誠真会吉野敏明氏への注目

既存の政治やメディアに対する不信感が広がる中で、「嘘をつかない」という姿勢を前面に出す政治家や団体への注目が高まっています。

その中で、日本誠真会そして吉野敏明氏の名前が、特にインターネット上を中心にしばしば言及されるようになりました。

彼は、一般的な政治家とは異なる経歴を持ち、既存の枠組みにとらわれない発言や情報発信を行うことで、一部の層から熱烈な支持を得ています。

多くの有権者が、テレビや新聞といった従来のマスメディアからの情報に偏りや欺瞞を感じるようになった結果、インターネット上の独自の視点を提供する情報源を求める傾向が強まっています。

このような背景の中で、吉野敏明氏のような人物は、「本音を語ってくれる」「真実を伝えてくれる」と認識され、強い共感を呼んでいるのです。

彼が提唱する政策や主張は、既存政党とは一線を画すものであり、特に食の安全や医療、そして国家観といった分野で独自の見解を示しています。

これらは、日々の生活に直結する一方で、既存のメディアでは深く掘り下げられないテーマとして認識されていることも少なくありません。

吉野敏明氏への注目は、単に特定の政治家への支持というよりも、むしろ情報過多の現代において、何が真実であるのかを見極めたいという多くの人々の願いの表れとも言えるでしょう。

日本誠真会の吉野敏明氏は、元々参政党立ち上げ時のメンバー(5レンジャー)の一人でした。吉野氏は参政党の理念や主張に共感して入党したものの、「嘘」があったため離党してしまいました。

そのため、日本誠真会から一人でも当選すれば、参政党の目付け役になるのではないかと期待されています。

今後、彼のような存在が、既存の政治勢力に対してどのような影響を与え、日本の政治にどのような変化をもたらすのか、その動向は注目に値します。

もちろん、発信される情報の内容を多角的に検証し、批判的に思考する姿勢は、どのような情報源に対しても常に重要であることは言うまでもありません。

若者の政治参加が日本の未来を左右する

日本の将来を展望する上で、若者の政治参加は極めて重要な意味を持ちます。

現在の日本社会は、少子高齢化という大きな課題に直面しており、高齢者層が有権者の多数を占めています。

この現状では、政治の意思決定が高齢者層のニーズに傾きがちになる傾向が見られます。

年金や医療といった社会保障制度の維持は、高齢者にとって喫緊の課題である一方で、若者が抱える非正規雇用の問題、教育費の負担、あるいは少子化対策の遅れといった問題への対応が後回しになる可能性も指摘されています。

このような不均衡な状態が続けば、若者世代の未来に対する不安は増大し、結果として国全体の活力が失われる恐れがあります。

しかし、この状況を打開する鍵は、若者自身が握っています。たとえ高齢者の人口が多かったとしても、若者一人ひとりが選挙に足を運び、自身の意思を表明することで、政治の潮流に変化をもたらすことは十分に可能です。

多くの若者が政治に対して無関心であると指摘されることもありますが、SNSなどを通じて政治的な意見が活発に交わされるなど、関心が低いわけではありません。問題は、その関心が実際の投票行動に結びついていない点にあります。

だからこそ、若者が自らの声を上げ、投票という具体的な行動に移すことが求められています。

彼らの投票率が向上すれば、政治家は若者層の意見を無視できなくなり、政策決定において若者の視点やニーズがより反映されるようになるでしょう。

このような状況において、一部の保守政党が掲げる政策は、若者層が日本の未来を考える上で重要な論点となり得ます。

例えば、「日本人ファースト」という考え方は、自国の国民の利益を最優先するという点で、若者の雇用や生活の安定に繋がる可能性を期待する声もあります。

また、「消費税廃止」は、若者を含む現役世代の可処分所得を増やすことで、経済活動の活性化や生活のゆとりに繋がるという主張があります。

一方で、「外国人不法移民問題」への厳しい対応は、治安維持や社会制度への影響を懸念する声に応えるものです。

また、遺族年金の期間短縮についてはすでに閣議決定されているようですが、これも将来の社会保障制度のあり方を考える上で重要な要素です。

若者世代がこれらの多岐にわたる政策について深く理解し、自らの価値観に基づいて選択することが、より良い未来を築くための第一歩となるでしょう。

投票率が低いとメディアの思惑通りになる理由

投票率が低い状況は、民主主義にとって好ましくないだけでなく、特定のメディアや勢力の思惑通りに政治が動いてしまうリスクを高めます。

これは、現代社会における情報伝達の仕組みと深く関係しています。多くの人々が選挙に関心を持たず、投票に行かない場合、投票する層の意見がより強く反映されることになります。

そして、その投票する層が情報を得る主要なチャネルが特定のメディアに偏っている場合、そのメディアが報じる内容が有権者の意思決定に大きな影響を与えることになります。

例えば、ゆうじさんのインタビューで明らかになったように、高齢者層がテレビや新聞を主な情報源とし、特定の政党の情報を中心に得ている場合、投票率が低ければ、その特定の政党が有利になるような結果が生まれやすくなります。

メディアは、報道を通じて世論を形成する力を持っています。特定の政党や政策を繰り返し取り上げたり、あるいはその反対意見をほとんど報じなかったりすることで、視聴者や読者の認識をある方向に誘導することが可能です。

そして、もし有権者全体の投票率が低ければ、メディアの意図する方向に流されやすい層の意見が、結果として選挙結果に決定的な影響を与えてしまうのです。

これは、民主主義が多様な意見を吸い上げ、それを政治に反映させるという本来の機能が損なわれることを意味します。

そのため、投票率の低さは、情報が偏り、それが一部のメディアの思惑通りに政治を動かすという悪循環を生み出す可能性があるのです。

これを防ぎ、より健全な民主主義を機能させるためには、多くの人々が政治に関心を持ち、様々な情報源から情報を得た上で、自らの意思で投票に行くことが不可欠だと言えるでしょう。

高齢者の参院選におけるゆうじの投票動向調査と影響まとめ

- YouTubeチャンネル「Yujichannel」が巣鴨で高齢者の政治意識を調査

- 高齢者の多くは自民党を支持し、支持理由は「昔から」「かわいそうだから」など情緒的

- テレビや口コミが高齢者の主要な情報源である

- 共産党は「国民の生活を考えている」という理由で一部の高齢者に支持されている

- 公明党は友人や団体関係による組織票が存在する

- 若者層はインターネットで情報を得るが、高齢者層は情報源が偏っている

- 高齢者層の投票率の高さが、自民党の高い支持率維持に寄与している

- 若者層の政治への関心はSNSなどで見られるが、投票行動に結びついていない現状がある

- 日本の少子高齢化が進み、高齢者の投票が政治意思決定に与える影響が大きい

- 若者の投票参加が、将来の社会保障や雇用問題など政策に影響を与える鍵となる

- 保守政党の「日本人ファースト」は若者の雇用・生活安定への期待がある

- 「消費税廃止」は若者を含む現役世代の可処分所得増に繋がる可能性がある

- 「外国人不法移民問題」への対応は治安維持や社会制度への懸念に応える

- 日本誠真会の吉野敏明氏は元参政党メンバーで、既存政治への不信層から注目されている

- 投票率が低いと、特定のメディアの情報が有権者の意思決定に影響を与えやすい

あわせて読みたい

>>吉野敏明(よしりん)のハニトラ発言で橋下徹氏が名誉棄損提訴へ?

>>吉野敏明氏に何があったのか?不倫疑惑と真実に迫る